Das Prekariat der freien Musiker*innen.

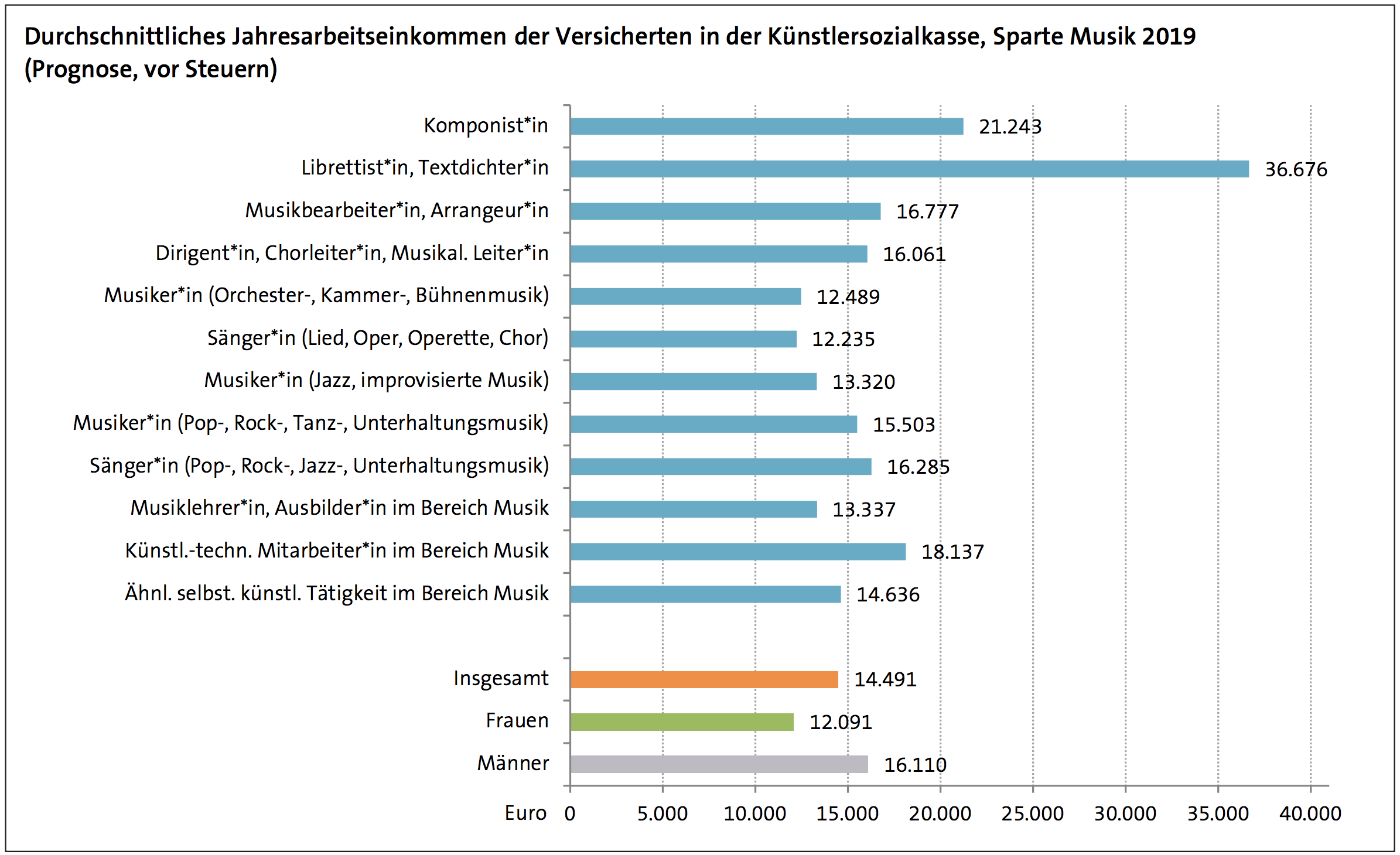

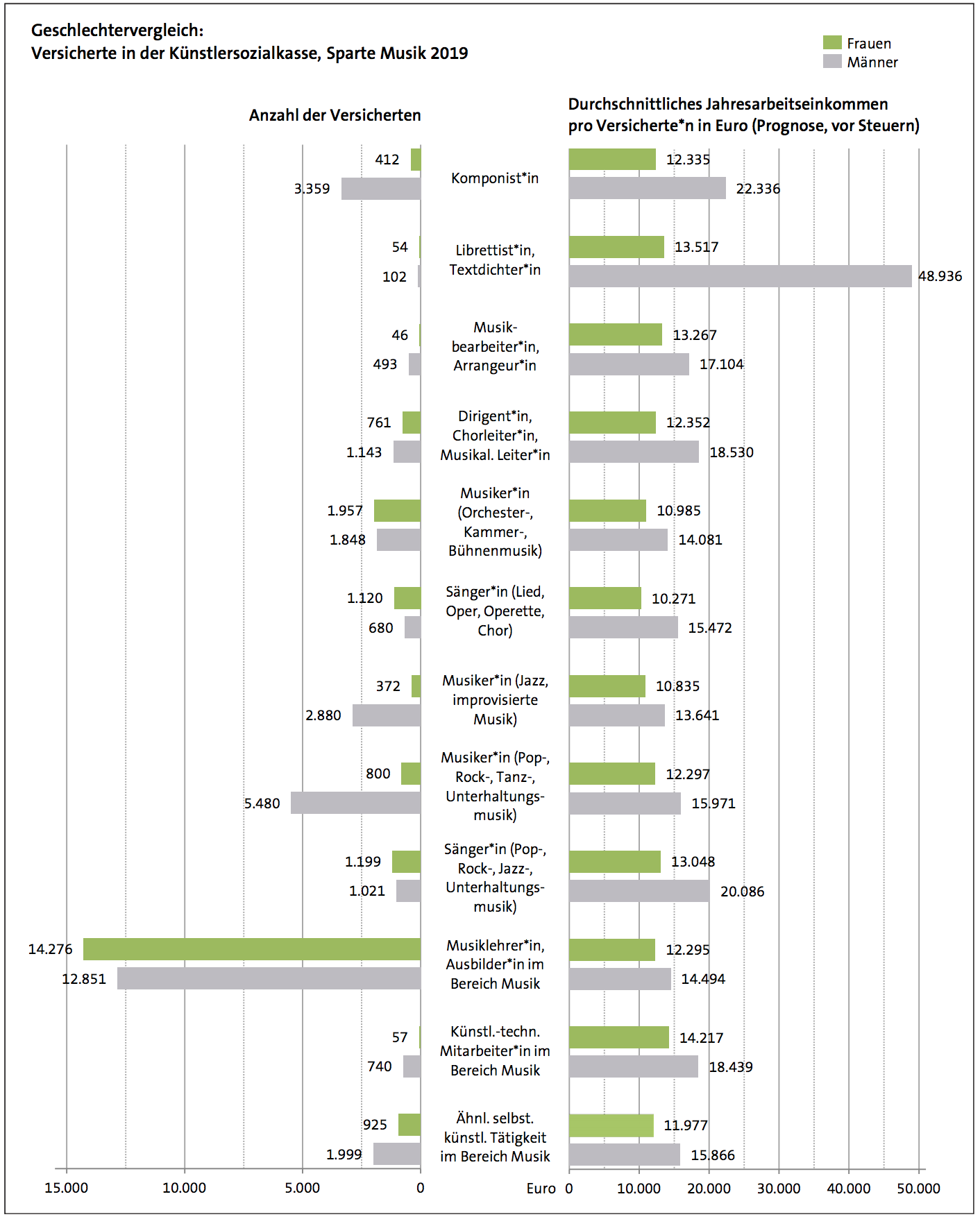

Jauchzet, frohlocket! Dank hunderter von Weihnachtsoratorien bringen jetzt wieder viele Freischaffende ihr Jahresnetto in den fünfstelligen Bereich. Kein Witz! Bei der Künstlersozialkasse sind für die Musik 54.575 freiberuflich Tätige aller Genres gemeldet, und ihr jährliches Durchschnittseinkommen von 14.500 Euro bleibt mit Abstand das mieseste verglichen mit anderen Bereichen des Kulturschaffens. Die gut 7.500 »Klassik«-Interpret*innen unter ihnen, vom Geiger über die Chorleiterin bis zur Sopranistin, erspielen im Schnitt 13.600 Euro im Jahr – vor Steuern. Alle Welt bereitet sich auf den Geburtstag des großen Freischaffenden Beethoven vor, und seine Kolleg*innen von heute operieren im Zauberland der Musik auf der Mindestlohngrenze? Ich schrieb an ein paar Musiker*innen, ob sie das bestätigen könnten, mit der Bitte um Weitergabe. Ein paar Tage später stapelten sich dreißig lange Mails, mitgesandte Studien, Umfragen, Statements, mehr als 300 Seiten. Und wie sie das bestätigen konnten.

Während rund 15.000 deutsche Profis, Angestellte wie Freie, nicht nur Bach und Beethoven spielen, ist ein Drittel von ihnen auf dem steilen Weg in die Altersarmut. Wozu noch 27.000 ähnlich situierte Lehrkräfte kommen, von denen viele auch konzertieren. Und während freie Ensembles wie das Freiburger Barockorchester und das Ensemble Modern weltweit für ihre Pioniertaten gefeiert werden, müssen sie drei Viertel ihres Budgets selbst einspielen. »Wir geben 60 bis 100 Konzerte im Jahr«, sagt FBO-Intendant Hans-Georg Kaiser, »aber keiner kommt wesentlich über 30.000 bis 40.000 Euro.« Diese Musiker*innen von internationalem Renommée verdienen also so viel wie Neulinge in einem kleinen Stadtorchester, liegen damit aber bequem über dem Schnitt der Freien. Und das sind alles keine Hobbyfiedler. Es sind mindestens 7.500 Profis mit mindestens sechzehn Jahren Ausbildung, denen sich unter anderem die Existenz von rund 400 spezialisierten Ensembles für Alte wie Neue Musik verdankt.

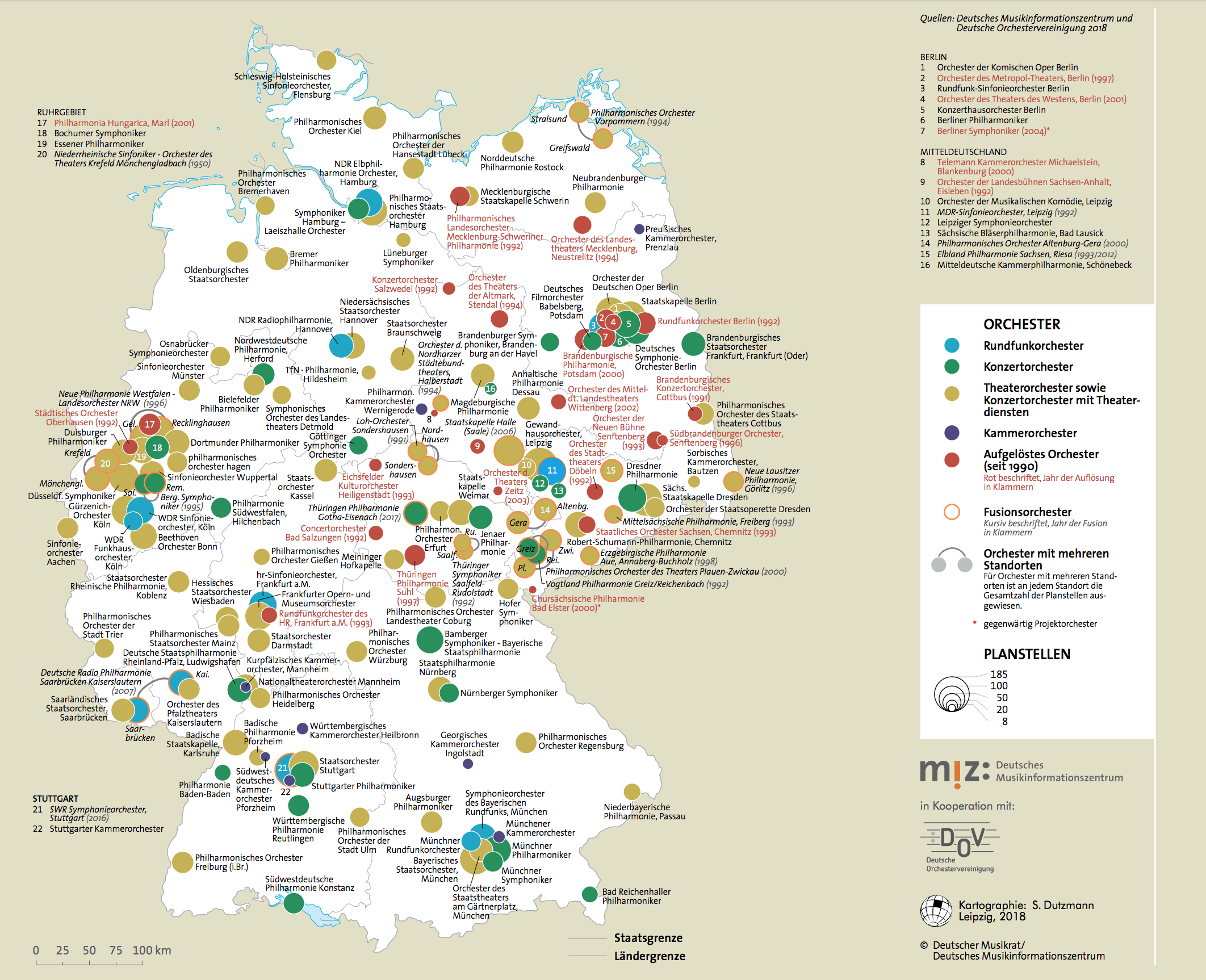

Genießt Deutschland nicht den Ruf eines Musiklands? Mit 34.000 Studierenden für Musikberufe allein an Hochschulen und Unis? Mit immer noch 129 öffentlich finanzierten Orchestern, in denen fast 10.000 Instrumentalist*innen unter Bedingungen spielen, von denen man etwa in Brexitannien nur träumen kann? Hat nicht gerade diese einzigartige Orchesterlandschaft beste Chancen, pünktlich zum Beethovenjahr in die internationale Liste des »immateriellen Kulturerbes« der UNESCO aufgenommen zu werden? Sie hätte wohl noch bessere, wenn sie vollständiger dargestellt würde als auf der Karte der Deutschen Orchestervereinigung (DOV). Auf ihr fehlen mehrere Dutzend Ensembles, auch die von internationalem Rang wie Ensemble Modern, FBO, Kammerphilharmonie Bremen, Concerto Köln, Mahler Chamber Orchestra.

Sie fehlen, weil sie keine Tarifverträge haben. Weil die DOV zwar durchaus für die Interessen der Freien eintritt, aber vollauf beschäftigt ist, weiteren Stellenabbau zu bremsen – im Vierteljahrhundert ab 1992 verschwanden 38 Orchester und 2.343 Planstellen. Die Freien fehlen auf der Karte aber auch, weil sich in Deutschland in fast neunzig Jahren eine musikalische Zweiklassengesellschaft etabliert hat, die weltweit genauso einzigartig ist wie die Orchesterdichte.

Sie greift schon da, wo all die Musiker*innen ausgebildet werden. Mehr als 5.000 Lehrbeauftragte sichern an Hochschulen und Unis 30 bis 70 Prozent eines Unterrichts auf dem Niveau von Professor*innen und werden als »untergeordnete Befehlsempfänger« behandelt, wie jüngst die Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten feststellte, oder »unter aller Sau«, wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter schon 2011 befand: Tagelöhner ohne jede Absicherung.

Während etwa an der Zürcher Hochschule ein Lehrauftrag nach sechs Jahren in eine Stelle überführt und zuvor quasi auf Professor*innenniveau bezahlt wird, kam eine Sängerin, die seit 20 Jahren Lehrbeauftragte für Stimmbildung in Bayern ist, zuletzt auf 798 Euro im Monat. An der Uni Würzburg gibt es 25 Euro für 45 Minuten Unterricht. Das entspricht der Einstiegsentlohnung an der Leipziger Hochschule, wo langjährige Kräfte 42 Euro für 60 Minuten erhalten – dazu kommen Vorbereitung, Organisation, Fahrten. Mit einer Höchststundengrenze wird allenthalben verhindert, dass Lehrbeauftragte eine Stelle einklagen können. Dann nämlich kämen sie in den Genuss des Arbeitsrechts, das vorerst ausgehebelt ist: Honorare werden verfügt wie Halteverbote. Manche Institute lassen sich von den Musiker*innen, die auf diese Einkünfte angewiesen sind, sicherheitshalber unterschreiben, dass sie nicht darauf angewiesen sind. Einen Pianisten, der nicht spurt, kann man am Semesterende einfach feuern.

Aber im Zauberland der Musik erwarten ihn ja viele Auftrittsmöglichkeiten, wenn 50 Euro okay sind wie für den Auftritt einer Leipziger Jazzmusikerin oder für einen Geiger, der an einem kleineren Haus mitprobt. Wer Glück hat, spielt Aushilfe im Gewandhaus und erhält 150 Euro für eine Probe. 150 Euro als Tagessatz wiederum sind in der Szene der Alten Musik eine magische Zahl: Seit der Einführung des Euro anno 2002 hat sie allen Zeitläuften getrotzt und entspricht nach Einschätzung der »Vereinigung Alte Musik Berlin« (VAM) auch dem jetzigen Schnitt, während ein in der Qualifikation vergleichbarer Arbeitstag im öffentlichen Dienst mindestens 230 Euro einbrächte. »So gut wie die gesamte Szene ist von Altersarmut betroffen«, sagt Barockoboist Markus Müller, der kürzlich den Landesverband VAM Sachsen mitbegründet hat, »eine auskömmliche Rente ist bei diesen Sätzen nicht realisierbar.«

Das hat sich inzwischen auch in der Politik herumgesprochen. Vor einem Jahr beschloss der brandenburgische Landtag Mindeststandards für die Honorierung, wie die DOV sie vorgeschlagen hatte. Verbindlich gelten sie zunächst nur für vom Land geförderte Projekte. 166,12 Euro pro Instrumentalist*in und Tag bei einem mehrtägigen Projekt – das kommt manchen Musiker*innen sogar »optimistisch« vor. Immerhin korrespondiert der Betrag mit dem Einstiegsgehalt von D-Orchestergeiger*innen. Nur müssen die weder Krankheit noch Urlaub noch Saiten finanzieren – und weder Projektmanagement noch Jobakquise betreiben. Ohne all das kommt ein fest angestellter Geiger, der als Anfänger in einem 40-köpfigen Orchester wie etwa der Philharmonie Gießen beginnt, auf 2.800 Euro brutto im Monat. Das allerdings »geht im Kontext der freien Orchester schon in Richtung Spitzeneinkommen«, sagt Tobias Rempe, künstlerischer Manager des hochkarätigen Hamburger Ensemble Resonanz.

Rempe gehört zum Vorstand der FREO, die sich seit einem Jahr für Freie Ensembles und Orchester in Deutschland einsetzt, als jüngster jener künstlerischen Interessenverbände, die seit der Gründung von »Art but Fair« vor sechs Jahren in zunehmend dichterer Folge entstehen. Immer wieder stößt er auf die Ansicht, »dass Freie Ensembles lose Zusammenschlüsse« seien – obwohl auch notenfernste Fördergeldverteiler nach 40 Jahren Ensemble Modern und gut drei Jahrzehnten Freiburger Barockorchester ja mal auf die Idee kommen könnten, dass Qualität und Weltruf solcher Pioniere mit dauerhaften Strukturen ebenso viel zu tun haben könnten wie bei den öffentlich finanzierten Orchestern. Die Freiburger werden von Stadt und Land kontinuierlich unterstützt, ohne dauernd neue Anträge stellen zu müssen, anders als die Frankfurter, die indessen aus Bundesmitteln so etwas wie eine institutionelle Förderung erhalten.

Zu tief sitzt die Vorstellung, dass um die Bastion der »Kulturorchester« herum halt allerlei Abenteurer unterwegs sind, die schon irgendwie durchkommen werden, oder nicht gut genug für feste Stellen sind. Das entspricht weder den enormen Impulsen vom »Rand«, die längst auch die Welt der angestellten Musiker*innen verändert haben, noch hat es in Deutschland Tradition. Bis in die Kaiserzeit gehörten die Berliner Philharmoniker sich selbst wie heute viele freie Ensembles, und die Szene der 200 Orchester zerfiel nicht in die Lager »fest bezahlte Klassik« und »wackeliger Rest«. Es gab ein Dutzend Finanzierungsmodelle und hohe Mobilität zwischen allen Genres. Am Ende der Weimarer Republik war etwa die Hälfte der Orchester in öffentlicher Trägerschaft und wurde »Kulturorchester« genannt. Im NS-Staat wurde dieser Begriff vollständig an »ernst zu wertende Musik« gebunden, wozu man jene Tarifordnung ersann, die nach dem Krieg zur Basis der bis heute wirksamen Tarife wurde. Lange wirksam blieb auch die Marginalisierung aller Musiker*innen, die sich außerhalb von Kernrepertoire und Tarifverträgen bewegten.

So lässt sich in aller Knappheit eine Studie des Historikers Martin Rempe zusammenfassen, die die FREO in Auftrag gegeben hat. Sie stellt nicht die öffentlich finanzierten Orchester in Frage, die sich von vielen Behäbigkeiten befreit haben und oft in Furcht vor der nächsten »Fusion« leben. Sie erklärt vielmehr den verengten Blick in Politik und Medien und ein Zweiklassensystem, das fatale Folgen hat – zumal die Zahl neuer Gruppen, die auf engem Markt schmale Gagen akzeptieren, zunimmt. Beim Barockensemble la festa musicale in Hannover – für die Transparenz sei gesagt, dass ich gelegentlich als Sprecher mit ihm auftrete – lässt man sich auf Dumping nicht ein. Doch bei ambitionierten Projekten, sagt Konzertmeisterin Anne Harer, »ist es jedesmal eine Zitterpartie, nicht unter einen Tagessatz von 160 Euro zu gelangen, da Fördergelder und Einnahmen schwer planbar sind.« Für das Management kommen jährlich bis 3.000 Stunden zusammen – im Schnitt vergütet mit eineinhalb Euro pro Stunde.

Es ist schon ein Lichtblick, dass auf Betreiben der DOV die Bayerische Versorgungskammer, die »Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester«, ab dem 1. Januar 2020 einschränkungslos auch allen Musiker*innen offensteht, die in freien Ensembles spielen. Das grenzt schon an Anerkennung. Mit der günstigeren Altersvorsorge setzt der Paradigmenwechsel – das ist nicht ohne Ironie – genau bei jener Lebensphase an, in der Musiker*innen das Podium verlassen. Viele legen die Instrumente inzwischen schon weit früher weg, aus Verzweiflung. Und nicht alle haben so viel Glück wie der Bratscher, der Barista wurde und nun eine gutgehende Kaffeerösterei betreibt. Wer braucht 5.000 Baristas mit abgeschlossenem Musikstudium?

Spaß beiseite, es geht um eine Szene mit gigantischen fachlichen und kreativen Ressourcen. Sie schnappt nach Luft, während der Kulturetat des Bundes steigt. Es geht nicht einfach um mehr Geld. Welche Folgen verkalkte Klischees haben, sieht man schon daran, dass die Jahreseinkommen freier Musikerinnen um fast 5.000 Euro unter denen ihrer männlichen Kollegen liegen. Politische Entscheider müssen es wagen, die Trampelpfade der Förderung zu verlassen. Sie können neben den Leuchttürmen ein weites Wunderland entdecken, in dem die Säle voll sind. Wenn schon die Tariforchester fast dreizehn Millionen Besuche in Konzerten und Vorstellungen verzeichnen, wird man einige Millionen dazuzählen dürfen. An Publikum, das ist die gute Nachricht, fehlt es nicht. ¶