Tubistin Ruth Ellendorff über Geschlechterklischees und Chancengleichheit in Deutschen Orchestern.

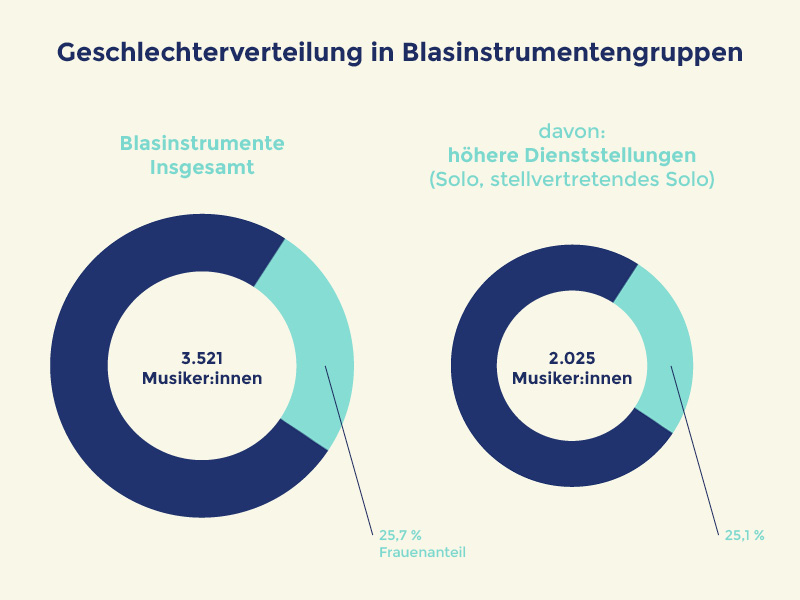

Im Jahr 2020 waren in den 129 öffentlich finanzierten Orchestern in Deutschland 39,6 Prozent der festen Stellen (Voll- und Teilzeit) von Frauen besetzt, zeigt eine Anfang des Monats veröffentlichte Studie des Musikinformationszentrums (miz) zur Geschlechterverteilung in Berufsorchestern. Dieser Durchschnitt variiert allerdings stark zwischen den einzelnen Instrumentengruppen: Nur um die fünf Prozent der Festanstellungen im Blech gehen an Musikerinnen. Die Tuba ist hier einsame Spitzenreiterin: Gerade mal zwei festangestellte Tubistinnen gibt es in den staatlich finanzierten Orchestern hierzulande (neben 103 Kollegen am selben Instrument).

Eine dieser beiden Tubistinnen ist Ruth Ellendorff, die die Studie in einer Pressekonferenz mit vorgestellt hat. Seit acht Jahren ist sie mittlerweile fest angestellt im Staatsorchester in Oldenburg. Dort erreiche ich sie mit meinem abendlichen Zoom-Call, passenderweise am Weltfrauentag, zu einem Gespräch über Geschlechtergerechtigkeit im Orchester, ihre Erlebnisse im Tubistinnenalltag, im Studium und bei Probespielen und den weiblichen Tuba-Nachwuchs.

VAN: Gibt es Ergebnisse der Studie, die dich überrascht haben?

Ruth Ellendorff: Es hat mich natürlich nicht gewundert, dass es Instrumentengruppen gibt, in denen die Verteilung sehr ungleich ist, zum Beispiel unter Blechbläser:innen. Das erlebe ich auch so. Aber dass zum Beispiel Kontrabass oder Fagott auch als ›Männerinstrumente‹ gesehen werden, war mir gar nicht bewusst. Bei uns im Orchester ist das, glaube ich, bei den Instrumenten eher ausgeglichen [Anmerkung der Red.: Bei den Kontrabässen spielen in Oldenburg 25 Prozent Frauen, im Fagott 33 Prozent. Dafür gibt es eine Solofagottistin]. Auch viele unserer Solo-Positionen sind mit Frauen besetzt, zum Beispiel bei den Holzbläser:innen. Da hat die Studie gezeigt, dass das häufig nicht der Fall ist.

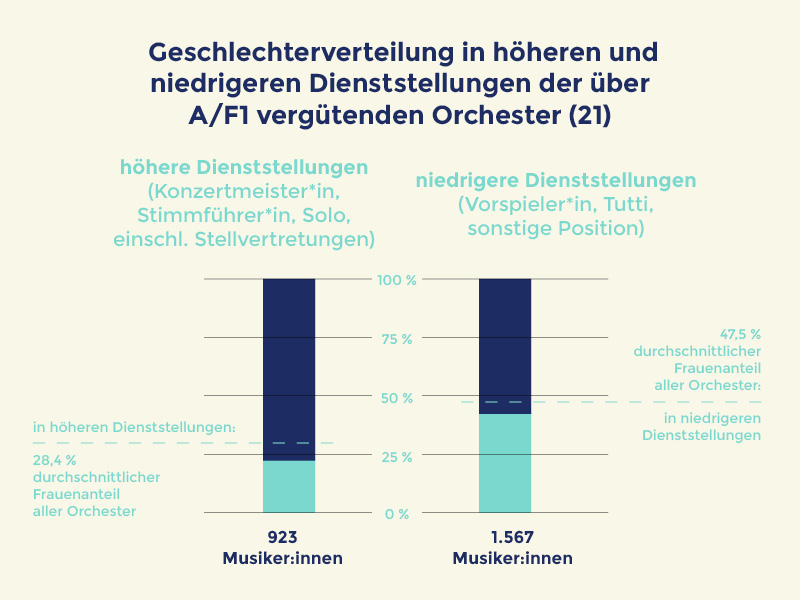

Was mich auch überrascht hat, ist, dass in den sehr prestigeträchtigen Orchestern vergleichsweise mehr Männer spielen [65,5 Prozent Männer in den 21 höchst vergütenden Orchestern statt durchschnittlich 60,4 Prozent] – ich sag mal: noch. Viele der sehr renommierten Orchester wie die Berliner Philharmoniker gehörten ja zu den letzten, die überhaupt Frauen zugelassen haben. Vielleicht liegt es daran.

Ich glaube, es gibt da gerade einen Wandel. Ich habe mit vielen Blechbläserinnen, auch Tubistinnen, studiert. Bei unserem Probespiel für die Soloposaune vor einem Jahr waren die Hälfte der Kandidat:innen Frauen und die haben wahnsinnig gut gespielt. Im Endeffekt haben wir einen Mann genommen, aber in der Endrunde war auch eine Frau. Es ist also im Wandel, aber der hat bei den ganz großen Orchestern vielleicht erst später begonnen. Wir in Oldenburg waren da möglicherweise etwas früher dran.

Was sind denn deine Erfahrungen aus acht Jahren als festangestellte Tubistin in Oldenburg?

Ich bin wahnsinnig privilegiert, dass ich in einem Orchester gelandet bin, in dem ich keine Diskriminierung erlebe und in dem ich mich sehr wohlfühle. Im Blech habe ich auch nur männliche Kollegen, aber die sind supernett, unterstützen mich überall.

Allerdings ist es mir vor meiner Festanstellung passiert, dass ich zu Probespielen nicht eingeladen wurde – dabei hatte ich keinen schlechteren Lebenslauf als meine Kommilitonen, die eingeladen wurden. Und das waren keine großen Orchester, das waren kleine B-Orchester. Ein Orchester hat sogar mehrere Probespiele gemacht, weil sie beim ersten Mal niemanden gefunden haben. Da habe ich mich noch ein zweites Mal beworben und wurde wieder nicht eingeladen. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es daran lag, dass ich eine Frau bin. In dem Orchester habe ich mittlerweile Aushilfen gespielt, da haben sie mich dann angefragt [lacht]. Im Endeffekt waren dort dann auch alle sehr nett. Aber ich musste mich wohl erstmal durch die Festanstellung in einem anderen Orchester beweisen.

Auch bei den Aufnahmeprüfungen zum Studium habe ich zum Teil ähnliche Erfahrungen gemacht. An der Folkwang Universität in Essen wurde ich sofort genommen. Am nächsten Tag an einer anderen Musikhochschule lief meine Prüfung auch sehr gut. Aber danach meinte der Professor: ›Ruth, ich nehme dich nicht. Du wirst meiner Meinung nach nie professionell Tuba spielen können, weil deine Lunge zu klein ist, aber du kannst gerne bei mir Lehramt studieren.‹ Da habe ich aber gesagt: ›Dann gehe ich halt nach Essen.‹ Da wollte ich sowieso gerne hin, weil der Professor, Ulli Haas, wahnsinnig sympathisch und gut ist. Die Zurückweisung des anderen Professors habe ich eher als Motivation gesehen – wollen wir doch mal sehen!

Hast du auf die nicht-Einladung zu den Probespielen irgendwie reagiert?

Da kann man nichts machen. Man kann natürlich trotzdem einfach hinfahren und sagen: ›Ich bin jetzt da.‹ Aber ich habe mir dann immer gesagt: Mit diesen Leuten, die mich nicht einladen, möchte ich gar nicht spielen. Gerade in kleineren Orchestern sitzt man ja immer neben den gleichen Kollegen. Und wenn man sich mit denen nicht gut versteht, hat man da auch kein entspanntes Leben. Ich bin nicht so eine Kämpferin, die sagt: ›Ich will mich jetzt auch vor allen beweisen, die nichts mit mir zu tun haben wollen‹, sondern eher: ›Ich gucke mal, wo ich hinkomme.‹

Ich finde es super, dass es diese krassen Kämpferinnen gibt, die gegen solche Ungerechtigkeiten angehen. Aber ich möchte eher mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen: Ich habe mich hier etabliert und andere Frauen schaffen das auch.

Du hattest also nie den Gedanken, nochmal zu einem größeren Orchester zu wechseln?

Doch. Ich hatte das Gefühl: Als Frau um die 30 wird von einem erwartet, entweder Kinder zu kriegen oder Karriere zu machen. Ich habe mich deswegen eine Zeit lang auf Probespiele für Stellen vorbereitet, die ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe total viel geübt, krampfhaft, nicht mit dieser positiven Energie, einen Traum zu verwirklichen, wie im Studium. Ich habe mich aber irgendwie verpflichtet gefühlt, diese Probespiele an größeren Häusern zu machen. Dann habe ich vor lauter Üben einen Tennisarm bekommen – und konnte gar nicht zu den Probespielen fahren. Sobald ich entschieden habe: Ich mache keine Probelspiele mehr, war mein Arm viel besser, von einem Tag auf den anderen.

Weil du gerade Kinder ansprichst: Um die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf ging es bei der Vorstellung der Studie ja auch – weil man abends und am Wochenende während der Dienstzeit eigentlich immer eine Kinderbetreuung braucht und es bei uns keine Abendbetreuungsmodelle gibt wie zum Beispiel in Schweden.

Wenn zwei Musiker:innen im Orchester spielen und Kinder haben, ist es schwierig. Und Kinderbetreuung abends durch einen Babysitter ist natürlich teuer. Wenn der Partner oder die Partnerin keine Musik macht, kann er oder sie sich ja abends um die Kinder kümmern. In Gesprächen über die Studie kam zu dem Thema raus, dass Musikerinnen wegen der Kinderbetreuung eher in Teilzeit gehen als Musiker. Das ist also schon ein Unterschied.

In der Studie kann man auch lesen, dass es nur eine andere festangestellte Tubistin gibt in Deutschland. Kennst du die eigentlich?

Ja, Viola [Harden] von den Hamburger Symphonikern habe ich mal persönlich kennengelernt. Tubist:innen treffen sich eigentlich nicht untereinander, normalerweise spielen wir immer nur gegenseitig Aushilfe, wenn die oder der andere nicht da ist.

Eben hast du von deinen Kommilitoninnen gesprochen, die auch Tuba studiert haben. Was ist mit denen passiert, wo landen die, wenn nicht in den Orchestern?

Viele von denen haben Lehramt oder Instrumentalpädagogik studiert. Bei Tuba muss man sich sehr gut überlegen, ob man wirklich diese Orchesterstelle anstrebt – weil es davon nur so wenige gibt, das ist schon stressig. Man muss superfleißig sein. Ich wollte aber nur das. Ich war da auch etwas blauäugig, ich habe erst im Studium gemerkt, wie viele wirklich gute Musiker:innen sich auf so wenige Stellen bewerben. Bei mir hat es dann zum Glück relativ früh geklappt mit der Stelle, noch im Bachelor.

Aber du unterrichtest ja auch, oder?

Genau, ich hab ein paar Privatschüler:innen.

Und sind bei denen Geschlechterrollen ein Thema mit Blick auf die Tuba?

Hier in Oldenburg gibt es relativ viele Bläserklassen, da werden die Instrumente im Endeffekt mehr oder weniger zufällig zugeteilt. Deswegen lernen viele Mädchen hier Tuba. Und ich glaube, das ist gut. So werden die gesellschaftlichen Vorstellungen von ›männlichen‹ und ›weiblichen‹ Instrumenten, die wir leider noch haben, aufgehoben. Und auf lange Sicht ändern die sich dann hoffentlich.

Von meinen Schüler:innen sind etwa 30 Prozent Mädchen. Aber für alle, auch die Jungen, ist es total normal, dass sie eine Tubalehrerin haben, das hinterfragt niemand. Diese Gedanken – ›Frauen spielen nicht Tuba‹ – kommen erst viel später. Bei mir war das auch so: Ich habe im Posaunenchor gespielt und in der Musikschule, meine beiden Schwestern haben auch Blechblasinstrumente gespielt, alles total normal. Erst bei den Jungen Sinfonikern [dem Regionaljugendorchester Ostwestfalen-Lippe] habe ich gemerkt, dass die Dirigenten manchmal etwas komisch geguckt haben, wenn ich da als Mädchen mit der Tuba ankam. Da bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen.

Meine Schüler:innen halten Tubistinnen also für völlig normal. Wenn ich manchmal versuche, meine Schülerinnen vorzuwarnen, dass es Leute geben könnte, die sagen, dass sie als Mädchen nicht so gut Tuba spielen können, um ihnen dann Mut zu machen und zu erklären, warum das nicht stimmt – dann sind die immer völlig irritiert und fragen mich: ›Warum sollte jemand sowas sagen?‹ Bei Kindern gibt es auch noch keine Unterschiede, was das Lungenvolumen angeht. Aber ich bringe meinen Schülerinnen schon bewusst bestimmte Techniken bei. Wenn man ein kleineres Lungenvolumen hat, kann man eventuell Phrasen nicht auf einen Atemzug spielen. Wichtig ist dann, dass man, wenn man in der Phrase zwischenatmet, das so versteckt, dass es niemanden auffällt. Das heißt, dass man trainieren muss, möglichst schnell viel einzuatmen, dass in der Phrase keine große Lücke entsteht.

Also würdest du sagen, wir müssen einfach abwarten, Mädchen Tubaspielen beibringen und das Problem löst sich dann von selbst? Oder gibt es deiner Meinung nach aktuell To Dos für die Orchester?

Dazu muss ich erstmal sagen, dass ich – im Vergleich zu anderen Musikerinnen – sehr viel Glück hatte in meiner Karriere. Ich habe, außer den oben geschilderten Vorfällen, nicht so viel Diskriminierung oder Sexismus erfahren. Andere haben da anderes erlebt, wirklich schlimme Geschichten, die mich schockiert haben. Dass zum Beispiel Kolleginnen heute noch ins Gesicht gesagt wird: ›Wir spielen nicht mit Frauen‹, das erfahre ich erst jetzt, nach der Pressekonferenz zur Studie.

Gegen sowas muss man als ganzes Orchester aktiv und entschieden vorgehen. Dass man heute sowas noch sagen darf und damit davonkommt, das geht gar nicht. Ich habe in Oldenburg mal erlebt, dass ein Aushilfsposaunist mir gegenüber ein paar Sachen gesagt, die zu sehr unter die Gürtellinie gingen. Da haben meine Kollegen sich sofort für mich eingesetzt: ›Der kommt nicht mehr.‹ Wir haben dem Orchesterdirektor erklärt, warum ich mich mit dem Posaunisten nicht wohlfühle und mit ihm nicht arbeiten kann, und dann wurde er nicht mehr eingeladen. Diese Unterstützung ist wichtig und die erlebe ich hier in Oldenburg.

Und beim Aushilfespielen sind viele kurz überrascht, dass ich eine Tubistin bin, aber dann total lieb. Auch meine Professoren haben quasi jeden Tag gesagt: ›Du kannst es schaffen, du darfst keine Selbstzweifel haben, du kannst das genauso gut.‹ Wie meine Kollegen hier. Und dieses positive Feedback hilft.

Mit Aushilfen oder wenn ich Aushilfen spiele, passiert es manchmal, dass ich von älteren Männern nicht für voll genommen werde, ich sehe ja auch noch jünger aus, als ich bin. Wenn Aushilfen in Oldenburg mir sagen wollen, wie ich zu spielen habe, dann mach ich denen klar, dass das nicht geht, weil ich eben fest angestellt bin und nur unser Soloposaunist mir Ansagen machen kann. Wenn ich selbst Soloposaunistin wäre, wäre das vielleicht auch nochmal eine größere Schwierigkeit. Aber ich bin ja einfach nur Tubistin.

Du bist aber auch ›Lätzsch Cimbasso Artist‹, also ›Werbegesicht‹ der Firma für dieses Instrument. Spielt es bei Präsentationen oder ähnlichem manchmal eine Rolle, dass du eine Frau bist?

Ich finde es supergut, dass Lätzsch einen Schwerpunkt darauf legt, in ihrer Werbung auch Frauen abzubilden, auch wenn es zum Beispiel um Posaune geht. Ich würde schätzen, das Geschlechterverhältnis ist da 50/50. Die gehen wirklich mit gutem Beispiel voran. Und für die lohnt sich das aus Marketingsicht auch, glaube ich, weil man bei einer Frau an der Posaune oder am Cimbasso automatisch genauer hinguckt, weil es noch etwas ungewohnt ist.

Auf Social Media gibt es viele Kommentare zu deinem Aussehen. Wie gehst du mit denen um?

Ich überlese sowas mittlerweile ehrlich gesagt oft. Aber wenn du mich jetzt darauf aufmerksam machst, ist es schon komisch. Nur das Aussehen zu kommentieren, ist sexistisch.

Im Arbeitsumfeld bin ich bisher immer ganz gut damit gefahren, zu schauen, dass ich ich selbst bleibe. Ich habe nie versucht, mich irgendwie ›männlich‹ zu verhalten. Manchmal war ich auch echt ein Klischee-Mädchen, mochte Pink, ich schminke mich. Aber mir wurde noch nie gesagt: ›Du hast das und das nur wegen deines Aussehens erreicht‹ oder so. Das würde allerdings auch nichts an meinem Verhalten ändern.

Ich habe in meiner Ausbildung zur Tontechnikerin schon gemerkt, dass sich die Tatsache, dass ich nur mit Kollegen arbeite, ziemlich auf mein Verhalten ausgewirkt hat, dass ich irgendwann angefangen habe, die härtesten Sprüche von allen zu machen, um mich zu behaupten.

Ich habe gerade vor allem vom Aussehen gesprochen, aber was das Kontern angeht, sind wir uns da vielleicht ähnlich. In der ganzen Blechbläserwelt ist es schon üblich, sich flappsige Sprüche zu drücken. Wenn man damit gut umgehen und kontern kann, ist das ein Vorteil. Ich finde den Alltag mit meinen Kollegen immer sehr entspannt und sehr witzig. Aber es gibt natürlich eine Grenze, ab der etwas einfach nicht mehr lustig ist. Für diese Grenze habe ich ein feines Gespür, glaube ich. Wenn die jemand überschreitet, behaupte ich mich auch, sage: ›So kannst du nicht mit mir reden. Bis hierhin und nicht weiter.‹ ¶