VIE ET MORT À L’HEURE DU COVID-19

Des naissances, des décès et des combats contre la maladie, à l’heure du Covid-19

“Eliahou, survivant du coronavirus : “Le coma, c’était la partie la plus simple” par Thomas Imbert

“Quinze minutes et c’est fini” par Corentin Bemol

“Si quelqu’un peut lui dire que je l’aime” par Lola Manecy

Les chimios “sur pause” face au Covid par Coline Mollard

Le plus beau moment d’une vie à l’aune d’une pandémie par Ophélie Boussadoun

Eliahou, survivant du coronavirus : “Le coma, c’était la partie la plus simple”par Thomas Imbert

À 29 ans, ce jeune père de famille a lourdement souffert du coronavirus et de ses complications. Retour sur sa guérison inespérée et sa convalescence lente et difficile.

Quand il ouvre les yeux le 12 avril pour la première fois depuis trois semaines, Eliahou réalise qu’il a frôlé la mort. À son réveil, il n’est plus à l’hôpital de La Roseraie à Aubervilliers mais au centre Covid de l’hôpital Cochin à Paris. Il pensait avoir une occlusion intestinale, il comprend qu’il vient péniblement de vaincre le coronavirus. À 29 ans, Eliahou Sibony est marié et père de deux enfants. Il travaille dans un supermarché du 19ème arrondissement de Paris. Au premier jour du confinement, le 17 mars, c’est la panique : les clients se ruent en masse sur le papier toilette et les pâtes. “On n’avait pas encore de masque, aucune protection… C’est probablement là que j’ai été contaminé”, estime Eliahou a posteriori.

Quelques jours plus tard, il a de la fièvre, de la toux, mais aussi des maux de ventre, ce qui oriente les médecins vers la piste d’une occlusion. Pour le guérir, ils décident de le placer en coma artificiel pendant quatre jours. Alors qu’il s’endort, les médecins reçoivent les résultats de ses analyses et le transfèrent en urgence dans une unité de soin spécialisée. Sa femme Mihal apprend la nouvelle, livide : “j’étais une jeune maman de 27 ans avec deux enfants en bas âge et j’allais peut-être devenir veuve”. Un choc d’autant plus dur à supporter qu’il lui est interdit de rendre visite à son mari hospitalisé. “Je l’imaginais avec des tuyaux partout, entouré de machines… C’était peut-être mieux de ne pas le voir comme ça, si ça avait été la dernière image que j’avais eue de lui, je n’aurais pas pu le supporter” raconte-t-elle, aujourd’hui soulagée.

Le coronavirus est surtout mortel chez les personnes âgées et Eliahou est jeune, mais il fait parfois des crises d’asthme et même s’il a arrêté l’an dernier, il a été fumeur pendant neuf ans. Deux facteurs aggravants auxquels s’ajoute rapidement un troisième : entre son admission à la Roseraie et son transfert à Cochin, une bactérie vient se loger dans ses poumons. C’est la surinfection. Les médecins essayent plusieurs traitements, mais aucun n’est efficace. Les seules nouvelles que reçoit Mihal par téléphone sont mauvaises : “Ils ne pouvaient pas me dire ce qu’il avait, je devenais folle” se rappelle-t-elle. Après deux semaines de tâtonnement et tandis que son état s’aggrave encore, les médecins jouent alors leur dernière carte : un traitement de choc qui aurait pu le tuer. “On m’a dit que je n’avais que 15 % de chances de m’en sortir”, explique-t-il encore sous le choc.

Une longue convalescence

“Finalement, le coma, c’était la partie la plus simple” estime Eliahou. Quatre semaines après son réveil, il est encore loin d’être totalement remis. “Une kiné m’a dit qu’en restant trois jours sans bouger, on perdait 35 % de notre mobilité. Moi, je suis resté immobile trois semaines : je ne pouvais plus bouger que les yeux. Il a fallu tout réapprendre”, confie-t-il toujours très diminué.

Encore complètement paralysé, mais sorti d’affaire, il est transféré à la clinique Edouard Rist dans le 16ème arrondissement. Loin de la chaotique salle de réanimation et du personnel soignant débordé, la lutte contre la maladie n’est pas terminée. “Je rêvais d’un verre d’eau, mais je ne pouvais boire aucun liquide sans m’étouffer, alors je n’ai mangé que de la compote pendant des jours” se rappelle-t-il. La rééducation commence. Fermer le poing, s’asseoir et se lever : même les gestes les plus banals sont difficiles à effectuer. Il lui faut une semaine avant de pouvoir se rendre seul à la salle de bain et une semaine supplémentaire avant de pouvoir rentrer chez lui. Après six semaines d’hospitalisation, c’est le visage marqué par les stigmates de la maladie qu’il retrouve enfin sa famille le 1er mai, car le port prolongé du respirateur a creusé des cicatrices sur son visage.

Tous les deux jours jusqu’au 15 juin, Eliahou recevra la visite d’un kinésithérapeute, un long travail qui s’ajoute aux exercices de rééducation à faire quotidiennement. Il n’est plus contagieux, mais il ignore encore s’il est immunisé et répugne à se faire tester : “la dernière chose dont j’ai envie maintenant c’est de me refaire piquer” dit-il, épuisé. Mais si Eliahou est aujourd’hui guéri, il est encore difficile de savoir si le coronavirus lui laissera des séquelles à long terme, et quelle en serait la nature.

haut de page

“Quinze minutes et c’est fini”par Corentin Bemol

Dans cette période si particulière, la douleur de la disparition d’un être cher se trouve exacerbée par le confinement. Une perte soudaine, une perte lointaine et l’impossibilité de se recueillir pleinement. Iris, comme des milliers de personnes, en a fait l’expérience. Récit d’un adieu parmi d’autres dans une France séparée.

Début du confinement: un appel, un choc

Un coup de téléphone, le temps s’arrête. En un instant, la crise du coronavirus n’est plus cette menace lointaine et abstraite, elle devient concrète. Elle est là, dans ces mots, de l’autre côté du combiné. « Papy est décédé ». Alfred Bronner, 85 ans, s’est éteint à l’EHPAD de Munster, dans le Haut-Rhin. Iris, sa petite-fille, se souvient d’un choc : « ça paraissait irréel, ça m’est tombé dessus, je n’étais pas prête ».

Un sentiment partagé dans la famille Bronner « Personne n’était au courant qu’il était malade, même mon oncle, le plus proche de l’EHPAD, ne savait pas. On ne sait rien de comment ça s’est passé. On ne sait même pas si un médecin est venu. La semaine d’avant, j’étais en terrasse, tout allait bien » se remémore Iris. Mardi 17 mars, au lendemain de la mise en place du confinement, Iris, étudiante à Aix-en-Provence, rentre chez elle avec son petit ami, en Moselle. A ce moment-là, la menace que représente le Covid-19 semble lointaine.

Un enterrement expéditif

« On avait vraiment l’impression qu’on le jetait dans un trou ». Quinze minutes montre en main, cercueil déposé, recueillement pressé, départ anticipé. Arrivée au cimetière de Münster, l’ambiance n’est pas aux chaleureuses retrouvailles. Iris, son père, son oncle, sa tante et ses deux cousins. Six personnes venues braver le confinement pour se recueillir une dernière fois autour d’Alfred. Les autres membres de la famille n’ont pas pu venir, confinement et distance obligent. Le cimetière est désert. Personne, à part Iris et sa famille. Derrière les masques, l’émotion est palpable.

Au milieu de ce champ de pierres tombales, un corbillard s’avance.« Les gens des pompes funèbres nous disent de reculer, qu’il y a une zone de sécurité. Tu te dis que c’est vraiment un film ». Arrivé à hauteur du trou, le cercueil est mis en terre, les membres de la famille ne peuvent pas l’approcher, ne peuvent pas le toucher. En un instant, il est enseveli.

Le cimetière se trouve presque en face de l’EHPAD dans lequel son grand père a perdu la vie. « C’est assez glauque, on se dit que les pensionnaires ont une vue directe sur l’endroit où ils seront dans quelques mois ». L’employé funéraire commence à lire la lettre écrite par l’oncle d’Iris, une lettre d’adieu. Le ton hésitant, il butte sur chaque mot. Iris et son père déposent alors quelques fleurs, cueillies le matin-même dans leur jardin : « Tous les fleuristes étaient fermés, on a fait avec ce qu’on a trouvé. Ça faisait un peu pitié… six autour du trou avec des fleurs à moitié fanées ». Après quelques minutes de recueillement, les professionnels des pompes funèbres demandent à la famille de partir : « j’avais une cousine que je n’avais pas vue depuis 4 ans, et je n’ai même pas pu lui parler, c’était fini, il fallait rentrer ». Le plus dur pour elle : son grand-père n’a pas été incinéré comme il le souhaitait. « Cela n’a pas été possible pour des raisons sanitaires car il avait un pacemaker », une prothèse à pile électrique devant obligatoirement être retirée avant une crémation, ce qui est impossible en cette période de confinement. Mais la famille a déjà prévu une exhumation du corps dans 5 ans, pour respecter sa dernière volonté et répandre ses cendres dans la forêt, près du village où Alfred a grandi.

3 questions à Laetitia Penaud, gérante d’une société de pompes funèbres

L’après : le déni, puis le deuil

Quelques temps après l’enterrement, Iris raconte le coup de téléphone qu’elle a passé à son frère, lui détaillant les obsèques : « C’est à ce moment-là que j’ai pleuré, je l’ai fait vivre à mon frère. C’était le moment de la journée le plus fort, cette union à travers le téléphone autour de cette peine. »

Une explosion qui fait suite à un sentiment de déni. Dans la famille, le décès de son grand-père n’a pas été évoqué une seule fois pendant deux semaines : « on parlait de la pluie et du beau temps, comme si ce moment n’avait pas existé ». Déni et colère. Colère contre ceux qui ne respectent pas le confinement, colère contre le gouvernement et sa gestion de la crise. Pour Iris, la douleur ressortira plus tard : « Je pense que c’est quand on retrouvera une vie normale, que ça va nous retomber dessus. »

haut de page

“Si quelqu’un peut lui dire que je l’aime”par Lola Manecy

Le mardi 21 avril, dans l’après-midi, Loreleï Negro poste un message désespéré sur son compte Twitter pour dire à sa tante qu’elle l’aime, avant que celle-ci ne s’éteigne. Son appel est retweeté plus de 1000 fois en quelques heures et ses abonnés se démènent pour le transmettre. Loreleï a enfin la confirmation que le message est parvenu jusqu’à sa tante, soulagement. Les réseaux sociaux ont permis de briser les murs de l’hôpital.

“J’ai ressenti un grand soulagement.” confie Loreleï. En à peine une ou deux heures, elle pouvait enfin souffler. “Le message est passé en tout cas”, annonce un twitto. De nombreux abonnés de Loreleï ont très vite relayé son appel sur Twitter. Elle a enfin eu confirmation que le message était bien arrivé jusqu’à sa tante.

La plupart de ses abonnés se sont démenés pour faire passer le message, notamment Grégory Leclerc, journaliste à Nice Matin. “J’ai été touché par cet appel de détresse.” Très rapidement, il a lancé un appel à tous ses contacts : une chargée de com du CHU, une infectiologue, des infirmières qu’il avait déjà interviewées… “J’ai rapidement eu un contact avec un infirmier qui a passé le message aux internes.” Quelques minutes plus tard, le message était parvenu jusqu’à la tante de Loreleï.

“J’étais désespérée. Je ne pouvais pas parler à ma tante et lui dire que je l’aimais.”

Le mardi 21 avril, dans l’après-midi, Loreleï Negro poste un appel désespéré sur son compte Twitter : “J’en appelle à toutes les forces hospitalières, ma tante se meurt du Covid-19 après avoir reçu une transplantation car elle était leucémique, il ne lui reste que quelques heures et son nom est Éliane Negro, elle est à l’Archet 1. Si quelqu’un peut lui dire que je l’aime, merci…” Loreleï n’arrivait pas à joindre l’hôpital et sa tante était trop malade pour parler au téléphone. “J’étais désespérée. Je ne pouvais pas parler à ma tante et lui dire que je l’aimais.” confie-t-elle, la voix nouée par l’émotion.

“Le plus atroce dans l’histoire, c’est qu’elle allait rentrer à la maison.”

“Le plus atroce dans l’histoire, c’est qu’elle allait rentrer à la maison.” Sa tante, Eliane Negro était en rémission de sa leucémie. Elle était sur le point de rentrer chez elle. Mais après sa transplantation en juin, la septuagénaire n’avait plus de défenses immunitaires.

Loreleï n’avait même pas pu lui présenter ses triplés, nés en août.“Elle avait interdiction de les voir pendant un an à cause de sa santé fragile. Elle les a seulement vus en photo.” La jeune maman n’avait personne pour faire garder ses petits et par peur de les contaminer, elle ne pouvait pas se rendre au chevet de sa tante. “Puis malheureusement, elle a attrapé le Covid-19 à la clinique, à cause du manque de masques et de moyens.” Sa tante a dû retourner à l’hôpital l’Archet, à Nice, alors qu’elle l’avait quitté il y a un mois et demi.

Un élan de solidarité

Loreleï pose son téléphone et retourne s’occuper de ses enfants. Les dizaines, puis les centaines de partages défilent, sans qu’elle ait la moindre idée de l’élan de solidarité qu’elle suscite. Ce n’est qu’une fois qu’elle consulte à nouveau son téléphone qu’elle découvre, stupéfaite, l’avalanche de notifications sur son écran.

Cette “bouteille à la mer” a touché de nombreux internautes. Son message a été retweeté plus de 1000 fois en à peine deux heures. “Ce n’était pas seulement un message pour moi, c’était pour toute ma famille. Et le message est arrivé jusqu’à elle. J’étais très touchée. Les réactions étaient bienveillantes et cela fait chaud au cœur” commente-t-elle. C’est un bel exemple du pouvoir des réseaux sociaux, lorsque des inconnus prennent quelques minutes pour partager ou envoyer un message de réconfort.

haut de page

Les chimios “sur pause” face au Covidpar Coline Mollard

Interrompre sa chimiothérapie et risquer une rechute dans cinq ans, ou bien la maintenir en s’exposant au Covid-19 ? En Savoie, “mettre sur pause” les traitements de certains patients atteints de cancer est la stratégie des oncologues pour protéger les malades du virus. Des décisions difficiles à prendre, parfois incomprises par les patients.

La voiture du couple Cleret s’engage dans l’enceinte de l’hôpital d’Aix-les-Bains. Le bâtiment paraît avoir perdu sa frénésie habituelle, les allers-retours du personnel devant les portes des urgences semblent ralentis. Même le parking, où les places se font habituellement rares, n’est qu’à moitié plein. “Je repasse te prendre tout à l’heure”, assure Patrice à sa femme Odile, sans quitter le volant des mains. Pour la première fois en quatre ans, il ne l’accompagnera pas dans la chambre, n’échangera pas avec les infirmières ni l’oncologue. “J’appréhende beaucoup son retour à l’hôpital. Je ne monte pas avec elle, pour limiter les risques de contamination.”

Odile Cleret a 71 ans et son cancer du sein s’est déclaré en 2016. Traitée par chimiothérapie, sa maladie est aujourd’hui stabilisée, grâce à l’injection régulière de deux anticorps. Fin mars, elle reçoit un coup de téléphone de son médecin, l’informant d’un changement dans son traitement en raison de la crise du Covid-19. “On m’a expliqué que je devais arrêter l’une de mes injections, et continuer la deuxième à domicile.” A la fois affaiblie par son cancer et par sa chimiothérapie, la patiente a deux fois plus de chances de faire une infection sévère si elle est au contact du Covid-19. Ancienne infirmière en bloc opératoire, elle comprend cette décision: “Je ne me suis pas du tout inquiétée. Je sais qu’ils ne prennent pas ce genre de décisions pour rien.” Après une visite du personnel hospitalier chez elle la semaine suivante, elle reçoit un deuxième coup de téléphone. L’oncologue la prévient qu’elle pourra revenir faire son injection à l’hôpital toutes les trois semaines. Contrairement à son mari, le retour à l’hôpital ne l’angoisse pas. “Ce n’est pas comme si l’hôpital d’Aix-les-Bains était surchargé de patients en réanimation”, sourit-elle.

Le choix entre deux options négatives

Tandis que son mari s’éloigne en voiture, Odile entre dans l’hôpital et se dirige vers le bureau du docteur Provençal. Oncologue au Centre Hospitalier Métropole Savoie et sur le territoire Savoie-Belley, Jocelyne Provençal termine une téléconsultation avec un de ses patients. Ce dernier a l’air heureux de voir son médecin. Il lui demande comment elle va, et lui suggère de prendre soin d’elle. A vrai dire, elle n’en a pas bien eu le temps ces dernières semaines. “J’ai vécu la période la plus stressante de ma carrière. Il a été très dur psychologiquement de prendre des décisions sur certains dossiers.”

Des dossiers, elle et son collègue en ont pris en charge plus de 1000 en quinze jours. Le nombre de patients venant faire leur traitement à l’hôpital a été divisé par deux, voire trois. “A cause de la chimiothérapie, les défenses immunitaires de nos patients sont très faibles.” explique la cancérologue. “Chaque patient fait l’objet d’une analyse ‘risque/bénéfice’, qui est parfois en défaveur de la chimiothérapie.” Les traitements ont été adaptés : allègement des protocoles, médicaments en comprimés, arrêt complet lorsque le risque d’attraper le Covid en venant à l’hôpital s’avère plus élevé que d’arrêter la chimiothérapie. “La grande majorité des patients a compris que nous faisions cela pour les protéger.” ajoute la docteure Provençal.

“Vous signez son arrêt de mort !”

Néanmoins, la décision des médecins n’a pas été acceptée par tout le monde. Une patiente de Jocelyne Provençal est atteinte d’un cancer du sein, ayant endommagé une grande partie de ses poumons. Hypertendue, la malade est sous oxygène, diabétique et en surpoids. “Elle risque fortement de mourir du Covid si elle l’attrape. Mais elle n’a pas voulu arrêter son traitement, elle a insisté pour continuer de venir à l’hôpital. C’est sur nous que repose la responsabilité de prendre le risque de l’infecter au Covid” soupire l’oncologue. Lorsque la femme d’un patient lui lance : “Vous signez son arrêt de mort !”, elle se défend : “J’essaie, entre deux risques, de lui faire prendre le plus faible des deux. Ici, c’est celui d’arrêter sa chimio.” S’il est impossible d’être certain des conséquences pour les malades arrêtant une partie de leur traitement, les répercussions seront analysées à la fin de l’épidémie.

La reprise de l’accueil des patients à l’hôpital d’Aix-les-Bains est en cours. Les oncologues craignent maintenant de retrouver certains malades ayant eu peur de venir à l’hôpital ou sous-estimant leur état de santé. “Ce seront ceux qui n’ont pas alerté pendant les téléconsultations et qu’il faudra qu’on hospitalise en urgence”, regrette la cancérologue. En effet, le cancer, lui, ne s’arrête pas pendant le confinement.

haut de page

Le plus beau moment d’une vie à l’aune d’une pandémie par Ophélie Boussadoun

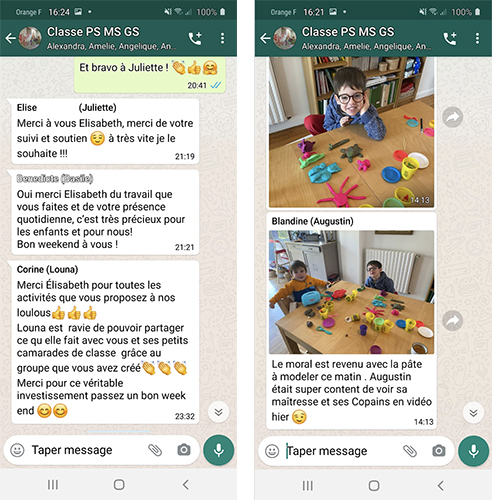

Marine et Adrien ont accueilli leur premier enfant en pleine épidémie de Coronavirus. Un événement de vie, qui ne coïncide habituellement pas, avec la distanciation sociale. De la maternité à la maison, cette famille du sud-est de la France a dû se plier aux consignes sanitaires nationales.

Assise sur un gros ballon de gym dans sa chambre d’hôpital, Marine, 24 ans, effectue des étirements. Bras tendus, elle empoigne le dossier d’une chaise et bascule son ventre rond d’avant en arrière. Cet exercice, elle l’a répété aux côtés d’Adrien, le papa, lors des cours de préparation à l’accouchement. Faute de partenaire, Adrien est remplacé par une chaise. Garé sur le parking de l’hôpital l’Archet à Nice, il attend dans sa voiture la venue de leur premier enfant. Crise sanitaire oblige, il ne pourra la rejoindre qu’au dernier moment, en salle de naissance. “Il faut d’abord inspirer ou expirer?” lui écrit Marine. Elle est nerveuse, elle ne sait plus.

Elle ne lâche pas son téléphone, le seul objet qui la relie psychologiquement au futur papa. Il lui envoie des blagues pour la détendre entre deux contractions, ne pouvant faire plus. Lorsqu’il l’a déposée à l’hôpital pour un examen de contrôle en fin de matinée, Adrien s’attendait à la voir revenir. A la place un message : “C’est aujourd’hui !” Nous sommes le 19 mars, la France est confinée depuis trois jours et la vague de Covid-19 n’a pas encore frappé les hôpitaux français. “Nous souhaitons déclencher votre accouchement, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vous offrir les mêmes conditions dans quelques semaines” suggère une sage-femme, encouragée par les examens de santé de Marine. “Je n’ai pas réfléchi longtemps, pour moi c’était tout vu” commente la maman. Aux inquiétudes liées à l’accouchement initialement prévu le 1er avril s’ajoute un stress supplémentaire : “Sera-t-il de retour à temps ?” Adrien est rentré chez eux, quartier Magnan à Nice Ouest, après de longues heures d’attente.

Dans son lit, Marine imagine les scénarios catastrophes qui l’empêcheraient d’assister à la naissance de leur fille. Au beau milieu de la nuit, Marine perd les eaux tandis qu’Adrien saute dans sa voiture. “Vous irez le chercher ?” demande la maman aux sages-femmes. Il est 7h30 lorsque Manon, 3, 768 kg et 51 cm, pointe le bout de son nez. Elle passe des bras de maman à ceux de papa, qui ne porte ni masque, ni charlotte, ni blouse. “A ce moment-là, on a ressenti beaucoup d’émotions, rassurés qu’elle soit en pleine forme et très émus après de longs mois à l’attendre” assure le couple, encore émerveillé. A tel point qu’ils ne réalisent pas sur le coup, qu’aucune mesure d’hygiène particulière n’a été prise pendant l’accouchement, seuls les soignants étaient équipés. “C’était bien la peine d’attendre dehors !” remarquent-ils. Après trois heures de peau à peau avec sa fille, Adrien a dû s’en aller. Les horaires de visites ont été aménagés en raison de l’épidémie : 14h-18h et sorties définitives pour limiter les allées et venues des papas. Aucun autre membre de la famille n’a pu rendre visite à Marine et Manon. Ces mesures ont été renforcées par de nombreux hôpitaux français durant la crise, poussant certaines mamans à réfléchir à l’accouchement à domicile.

« Au début du confinement, le premier weekend, j’ai reçu 15 appels en une journée, là où d’habitude c’est plutôt 4 ou 5 dans le mois ».Floriane Stauffer, sage-femme libérale et présidente de l’Association professionnelle d’accouchement accompagné à domicile.

Un quotidien marqué par l’absence des proches

Mathyas, 5 ans, a découvert sa petite cousine Manon à travers l’écran d’un smartphone qu’il s’est empressé de câliner et d’embrasser, distanciation sociale oblige. Comme le reste de la famille, il se languit de la rencontrer “pour de vrai”. Marine et Adrien ne s’étaient pas imaginé accueillir leur enfant, enfermés et loin de leurs proches. “Ça me fait de la peine pour ma fille, personne ne la connaît, quand ils la verront, elle aura près de deux mois et aura déjà bien changé” souffle Marine. Le couple est confiné dans une maison familiale dont le papa de Marine occupe le rez-de-chaussée. “Je peux tout de même profiter de ma petite fille, c’est une chance que le deuxième grand-père ne connaît pas” explique-t-il. Situé à quelques kilomètres d’eux dans l’arrière-pays niçois, l’autre papy compte les jours qui le séparent de la rencontre avec sa dernière petite-fille. En guise de consolation, des photos et vidéos de Manon et ses premiers sourires capturés entre deux biberons. Le papy s’impatiente de serrer la petite dernière dans ses bras: “quand est-ce que je vais enfin pouvoir venir ?” interroge-t-il. Les échanges avec leur famille sont quasi-quotidiens. “C’est important pour nous d’avoir notre entourage à nos côtés. On a perdu nos mamans, ces moments de bonheur sont précieux, on aimerait les partager en famille”. Le jeune couple peut compter sur le soutien des parrains et marraines, passés par là avant eux, “c’est rassurant, on se sent moins seuls”. En attendant le feu vert du gouvernement, ces moments de joie se poursuivront par écrans interposés, un accueil 2.0 pour la petite Manon.

« Par rapport aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, on a décidé de ne plus autoriser les papas dans le service maternité après l’accouchement. » Pascale Seiler, sage-femme coordinatrice Pôle mère-enfant, Centre Hospitalier Louis Raffali, Manosque (04)

haut de page

“EN PREMIÈRE LIGNE”

Ils ont mis leur vie entre parenthèses pour sauver ou améliorer celle des autres

Le baptême de feu de Charlotte, étudiante infirmière envoyée au front par Stella Brunet

Infirmière et mère de famille : “J’ai peur de ramener le virus à la maison” par Alizée Chebboub

“En 25 ans de carrière, c’est la première fois que je mène un combat comme ça” par Benoît Lesueur

Ludivyne, à l’écoute des malades : “Entre patients chroniques, on se comprend” par Lucille Besse

Isabelle, accueillante de trois personnes handicapées : “J’avais l’impression d’être doublement confinée” par Maëva Bay

Le baptême du feu de Charlotte, étudiante infirmière envoyée au frontPar Stella Brunet

Etudiante infirmière en troisième année, elle est actuellement en stage au service réanimation d’un hôpital d’une grande ville du sud-est de la France. Charlotte est entrée le 16 mars dernier dans ce service qu’elle considère comme “le plus pointu”. En tant que stagiaire envoyée en renfort, elle ne peut pas soigner les patients dits “covid”. Sur le terrain, les professionnels ne semblent pas avoir besoin d’aide supplémentaire. Mais la future infirmière reste encore neuf semaines en réanimation, son stage pré-professionnel en libéral ayant été annulé par son école. Immersion au sein de ce service hospitalier, en première ligne face à la crise sanitaire.

Des bleus face à la mort : “On n’était pas formés à cela”

16h30. En réanimation, et comme souvent depuis la crise du coronavirus, c’est le redoutable moment de prendre des décisions sur la poursuite des soins, pour certains patients. Quatre malades admis dans le service il y a environ trois semaines sont concernés. L’équipe de soignants décrit leur parcours face au covid-19. On aborde également les volontés du malade, et si sa famille souhaite le voir. “Ils décident ensemble s’ils font un massage cardiaque en cas d’arrêt cardio-respiratoire, ou s’ils favorisent les soins de confort pour un décès sans souffrance.” À la fin de la discussion concernant la deuxième patiente, un des médecins demande l’arrêt de la réunion : “On continuera plus tard, là c’est trop pour moi.” Charlotte a aussi ressenti cette émotion au début de la crise. Sa cinquième semaine a été la plus difficile : “C’est à ce moment-là que j’ai vu le plus de décès. Un jour, il y en a eu trois. J’ai craqué, j’ai pleuré, je voyais la détérioration des paramètres vitaux sur le scope. Leur coeur allait cesser de battre. Je ne pouvais rien faire, je voyais cela de loin. Je ne me sentais même plus de retourner en réanimation”, confie-t-elle. Puis arrive le temps des adieux des familles. Trente minutes derrière la vitre de la chambre. Cette vitre d’où Charlotte observe aussi les patients infectés et contagieux : “C’est triste car les familles n’ont pas pu venir lors de l’hospitalisation, seulement lorsque le patient est décédé”, déplore Charlotte. Viennent ensuite les employés de pompes funèbres qui récupèrent le corps avec leur table funéraire, puis le placent dans une housse scellée. Parmis toutes les personnes décédées du coronavirus, un homme âgé entre 60 et 70 ans . Ses enfants d’environ 30 ou 40 ans sont restés derrière la vitre à peine une demi-heure. Dans la même journée, un autre patient de 58 ans, sans antécédents médicaux, est décédé seul. Sa famille n’a pas souhaité venir, et Charlotte comprend : “Cela peut être choquant de voir tous ces tuyaux et le proche intubé.”

L’hôpital dans tous ses états

Cet hôpital n’a pas été le premier de la ville à accueillir les cas de covid-19. Ils sont arrivés à partir du 23 mars. “C’était la panique ! On hallucinait tous. Impressionnant. Cinq cas de covid venaient d’arriver, quinze en trois jours, il ne restait que cinq lits de réanimation. A partir de ce moment-là, la cadre criait dans tous les sens”, se rappelle Charlotte. Et d’ajouter : “J’avais l’impression qu’à l’intérieur de l’hôpital c’était la guerre, mais dehors, je voyais les gens courir, faire leur petite vie. Il y a deux mondes. J’ai envie de leur dire : venez voir ce qu’est la réanimation, vous ferez moins les malins.” La mise en place a été un énorme stress. “Très expérimentée, la cadre a su guider ses équipes, et gérer la nouvelle organisation de son service qui compte environ 80 infirmiers et 50 aides-soignants. C’est un cas exceptionnel avec des précautions d’hygiène poussées. L’équipe avait un groupe Messenger sur lequel la cadre faisait passer les informations. Elle demandait aux soignants de laisser leurs problèmes de côté”, indique Charlotte. Mais le manque de moyens et de matériel, et notamment de surblouses, les laisse perplexes. L’étudiante les entend se plaindre. “Si on n’attrape pas le covid, on a vraiment de la chance.” La protection pour entrer dans la chambre d’un patient était laissée sur un portant, puis utilisée par plusieurs soignants qui l’enfilaient les mains nues. Il y avait donc des échanges de bactéries. Parfois, les protections n’étaient pas changées d’un patient à un autre, engendrant une transmission de germes entre les malades. “Cela m’avait choquée. La base de ce qu’on apprend concernant l’hygiène, c’est qu’on ne doit pas utiliser le même matériel entre chaque patient”, dénonce l’étudiante. Les infirmiers lui reprochaient également d’utiliser leur matériel. Elle ramenait sa tenue chez elle, afin de la laver. “Au bout de la quatrième semaine de stage, à force de râler, on ne ramène plus le virus chez nous.” Les étudiants de son école ont été envoyés en renfort dans les hôpitaux en tant qu’aide-soignants, mais une fois sur le terrain, les professionnels n’ont pas besoin d’eux. Les chirurgies non importantes ayant été annulées, les infirmières sont renvoyées chez elles. “Que faire lorsque l’on n’est pas formée à la réanimation, et que sa tutrice n’a pas le temps de poursuivre l’apprentissage ? En tant qu’étudiante je ne savais pas comment continuer, sans information de l’école. J’étais énervée et inquiète pour mon avenir. Je ne sais pas où est ma place. Étudiante ou professionnelle dans 2 mois ?” Charlotte regrette le manque de soutien de la part de l’école, et notamment de sa référente. Désormais, un tuteur de l’école est envoyé dans un hôpital pour aider les étudiants de cet établissement. Ils sont quatre futurs infirmiers : “On a vécu pas mal de choses ensemble, on se soutient beaucoup. On en parlait ensemble. Mon copain m’a pas mal remonté le moral, mes amis aussi. Mais quand j’arrivais chez moi j’arrêtais d’en parler, c’était trop difficile.” Elle a également pu compter sur des gestes de générosité de la part de restaurants, boulangeries et entreprises qui ont fait livrer des repas aux soignants de l’hôpital. “On a aussi eu des dons de matériel, et même de la crème pour nos mains qui sont dans un très mauvais état. “Un jour, j’ai réceptionné des pizzas qu’une famille nous a fait livrer”, se souvient-elle.

Le retour progressif à la normale

Le service de réanimation est de nouveau divisé “covid et non-covid”, mais ces espaces situés au même étage communiquent. Charlotte travaille à quelques mètres du “coin covid” : “Une après-midi, j’ai entendu des applaudissements. Il s’agissait d’un patient qui allait quitter la réanimation et rejoindre le service de soins de suite de rééducation. En cette période de crise, ce n’est pas la même victoire qu’habituellement. Vaincre le virus nécessite beaucoup de soins, d’où ces applaudissements. Ils félicitent les patients. Elle nuance : “La situation s’est améliorée, entre gros guillemets, on a dix lits pour les “covid”, contre vingt au début. Mais les soignants s’attendent à une deuxième vague. On prend encore toutes les précautions pour se protéger.”

haut de page

Infirmière et mère de famille : « J’ai peur de ramener le virus à la maison »par Alizée Chebboub

Chantal Sperber est infirmière aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Elle fait partie de ce que le président de la République a appelé les « premières lignes », car son service a été réquisitionné pour accueillir des patients contaminés par le Covid-19. Elle raconte son quotidien pendant le confinement en temps qu’infirmière, mais également mère de famille.

Les Playmobil sont laissés à l’abandon, les feutres de toutes les couleurs sèchent par manque d’utilisation et les tableaux de dauphins ne provoquent plus aucun rire d’enfants. Lundi 16 mars, le quotidien des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg a été bouleversé. Le service d’ophtalmologie pédiatrique où travaille habituellement Chantal, 59 ans, a été réquisitionné. « Avec l’arrivée du coronavirus, tout s’est arrêté. Les opérations ont été annulées et nous avons dû nous occuper des adultes qu’il restait en ophtalmologie et en immunologie, mais également des ‘patients-Covid’», se souvient-elle.

« Le service a connu plus de morts le mois dernier qu’en quinze ans d’ophtalmologie » Rapidement, le personnel soignant a dû s’adapter pour répondre aux nouveaux besoins. Avant d’entrer dans la chambre de ses patients contaminés, une nouvelle routine s’installe pour Chantal. Elle glisse ses cheveux bouclés dans une charlotte en tissu, place une paire de lunette de protection par-dessus les siennes et positionne avec soin un masque pour qu’il recouvre correctement son nez et sa bouche. Elle enfile ensuite une blouse, puis un tablier de protection en plastique. Une fois dans la chambre du patient, tous les soins doivent être réalisés en même temps, car toute sortie signifierait un nouveau changement d’équipement. « Le protocole est pénible, avoue l’infirmière, cela nous rajoute une charge de travail très importante ». Les directives ont beaucoup évoluées et Chantal ainsi que ses collègues ont parfois douté : « On a eu du mal à comprendre pourquoi, pendant plusieurs semaines, notre service a accueilli à la fois des patients atteints par le Coronavirus et des patients immunodéprimés. ». Ces derniers sont, en effet, particulièrement vulnérables. N’était-ce pas dangereux ? « Sans commentaire », répond-elle. Si l’hôpital n’a pas connu de réelle pénurie, il y a eu des moments de restriction. « On a vécu une période pendant laquelle on ne recevait que 2 masques par jour et il ne fallait pas en avoir besoin de plus. » Ce qui préoccupe le plus les soignants, c’est le manque de personnel. « Ils ont été mis en lumière par la crise, mais ces problèmes ne datent pas d’hier. Nous avons déjà beaucoup réclamé et tiré la sonnette d’alarme, mais on nous écoute pas. » Heureusement, ces épreuves ont soudé les équipes soignantes et une certaine solidarité s’est mise en place.

« On a peur de ramener le virus à la maison » À peine passée la porte de chez-elle, Chantal se lave précautionneusement les mains. Elle ira saluer sa fille et son mari plus tard. Pour éviter toute contamination, elle quitte ses vêtements et se glisse sous la douche. Même après cela, elle tente de garder ses distances avec les autres membres de sa famille. « J’essaie de ne pas être trop obsédée par l’hygiène chez moi. Je ne veux pas que cela envahisse trop ma vie privée », précise-t-elle. Mais quand même, elle a fait chambre à part avec son mari pendant près de trois semaines, ce dernier étant diabétique. Aujourd’hui, elle n’est plus en contact avec des patients Covid car leur nombre a diminué, ce qui lui permet de reprendre peu à peu une vie normale. Cependant, malgré tous ces efforts, Cécile, la fille de Chantal est tombée malade : « J’ai eu pas mal de symptômes, c’est-à-dire une forte fièvre et des maux de ventre pendant deux jours.» Des proches de soignants qui tombent malades, c’est un événement fréquent, qui rajoute une certaine pression sur ces derniers. Un jour, Sabrina, une collègue de Chantal, prend la décision d’emmener sa fille aux urgences pédiatriques. « Elle avait de la fièvre depuis 8 jours, nous étions très inquiets. » On lui dit qu’elle a contracté une infection virale sans plus de précision. Elle ne sera pas testée au Covid-19. « On a sans arrêt peur de ramener la maladie à la maison. C’est ce qui stresse le plus les soignants ».

Un quotidien divisé entre deux mondes Garder une vie de famille normale, tout en étant sans cesse confronté à la mort. Un défi que le personnel se sent obligé de relever. « Nous avons l’impression que le temps est en suspens, résume Sabrina. Nous vivons des choses à l’hôpital, dures, difficiles. Puis, quand nous sortons, nous avons l’impression que rien n’a vraiment changé. Ce sont deux mondes radicalement différents. ». Heureusement, les proches ne sont pas uniquement sources d’inquiétudes, mais peuvent se révéler d’un grand réconfort.

Depuis plusieurs jours, le service de Chantal a fermé. Les infirmières sont donc réparties

haut de page

« En 25 ans de carrière, c’est la première fois que je mène un combat comme ça »par Benoît Lesueur

Depuis le début de la crise sanitaire que traverse la France, la Clinique Occitanie, basée à Muret, accueille des patients atteints de coronavirus. Avec une capacité d’accueil de 300 lits, le directeur de l’établissement, le docteur Bruno Jeanjean, a accueilli des malades dans un cas critique en provenance du Grand-Est. Pour ce médecin, cette épidémie est le plus gros combat de sa carrière.

Dimanche 15 mars, 15 heures. Une date dont se souviendra toute sa vie le docteur Bruno Jeanjean. C’est à ce moment précis que le médecin, directeur de la clinique Occitanie, prend conscience de l’ampleur de la crise sanitaire que traverse la France. Car le docteur Jeanjean l’admet, il trouvait qu’on en faisait beaucoup au début de l’épidémie. Ce déclic a lieu lors d’un point téléphonique avec une collègue du Grand-Est. Les appels sont, en temps normal, rares pour un dimanche. Mais nous ne sommes pas en temps normal. À l’autre bout du fil, son homologue basée à Metz fait état de la déroute dans laquelle se trouve sa région, la plus touchée par l’épidémie du Covid-19. « J’en ai eu les larmes aux yeux, je m’en souviendrai toute ma vie. C’est ici que j’ai compris les mots du président de la République parlant de guerre ».

Une clinique à réorganiser

Dès le lendemain, le lundi 16 mars, le comité de direction de la clinique procède à la restructuration de son établissement. L’objectif : accueillir des malades critiques en provenance de la région Grand-Est, dont les hôpitaux sont saturés. Dans un premier temps, tout ce qui est en cours est arrêté, comme les soins mineurs. Ensuite, du matériel de protection, des masques notamment, sont commandés. « On a anticipé sur les approvisionnements. C’était ma peur première et je voulais protéger mes salariés ». À l’entrée, un checkpoint est mis en place pour prendre la température. En salle d’attente, une chaise sur deux est condamnée. Dehors, une tente militaire est déployée. De son côté, le docteur Bruno Jeanjean fait intervenir un médecin infectiologue dans son équipe pour savoir à quoi ils vont faire face. « Je me devais de rassurer le personnel soignant. On a moins peur quand on sait à quoi on a affaire. Il fallait identifier la menace. » Pour pouvoir soigner les malades, la clinique doit augmenter sa capacité de réanimation, étant de huit lits à la base. Pour cela, la salle de réveil de 24 places est transformée en une salle de réanimation bis de 12 places. C’est donc au total une capacité de 20 lits de réanimation qui peut être mise à disposition. Le 18 mars, la clinique admet dans ses services le premier patient en provenance de la région Grand-Est. À ce jour, l’établissement a accueilli six patients de cette région. Sur ces six patients, un homme de 89 ans est décédé, trois sont encore hospitalisés et deux sont sortis le 3 mai dernier.

Un combat sournois contre le virus

« En 25 ans de carrière, c’est la première fois que je mène un combat comme ça. Il n’y a pas de profil type qui se dégage sur les malades atteints du virus. » Sur les 300 dépistages qui ont eu lieu à la clinique, la moitié a été hospitalisée, les autres étant asymptomatiques. Le plus jeune a 23 ans et le plus âgé 89 ans. De plus, ils n’ont pas nécessairement d’antécédents médicaux. « Un virus sournois qui sait s’attaquer aux points faibles de chaque individu. Un virus sournois car au bout de sept jours, même si le patient se sent mieux, cela ne veut pas dire qu’il est sorti d’affaire. Un virus sournois car c’est un virus qui ne cesse de muter, qui peut avoir des conséquences respiratoires, digestives et neurologiques. » Pour soigner ses patients, l’équipe a directement adopté le protocole du professeur Didier Raoult à base d’hydroxychloroquine. Pour le docteur Jeanjean, il sera cependant difficile de se débarrasser du virus tant qu’il n’y aura pas de vaccin. En attendant, le médecin se prépare à une éventuelle deuxième vague de l’épidémie. « Il y a beaucoup d’inconnu, on tâtonne. Il faut savoir tirer les enseignements de cette crise et rester vigilant ».

haut de page

Ludivyne, à l’écoute des malades : « entre patients chroniques, on se comprend »Par Lucille Besse

Le 28 mars, après 10 jours de travail acharné de la part de patients et de soignants, la Ligne C – comme « chronique » et « covid »- recevait ses premiers appels. Ouverte 7 jours sur 7 de 9 heures à 17 heures, elle s’adresse aux personnes souffrant de maladies chroniques et à leurs aidants. Ludivyne Ferrand fait partie de la cinquantaine de bénévoles qui offrent une oreille attentive aux angoisses et questionnements de ceux qui appellent.

« Bonjour, bienvenue sur la Ligne C. Ludivyne à votre écoute, en quoi puis-je vous aider ? » D’une voix douce et posée, la trentenaire accueille ceux qui sollicitent son aide à l’autre bout de la ligne. « Toujours en souriant, ça s’entend même au téléphone ! » affirme-t-elle. Elle-même souffre d’une maladie chronique, comme la majorité des écoutants de la ligne. À la fin de son adolescence, alors qu’elle pratique le handball au sein de la sélection Alpes-Maritimes, elle commence à ressentir d’importantes douleurs dans tout le corps. Au terme de longues années d’errance médicale, on lui diagnostique en 2015 un rhumatisme psoriasique. En 2017, après l’apparition de troubles neurologiques, elle déclare une hypersomnie idiopathique. La maladie la cloue au lit pendant un an. Ses douleurs restent très invalidantes, mais Ludivyne bénéficie désormais d’un traitement qui lui permet d’aller mieux. En temps normal, elle rompt l’isolement des malades chroniques en organisant des rencontres et des activités pour l’association Courir Contre la Spondylarthrite, chez elle dans la Drôme, et en Ardèche. Le confinement rend ces activités impossibles. « J’ai rejoint Ligne C pour me rendre utile » explique-t-elle.

Malgré la diversité des pathologies qui les affectent, les patients chroniques ont tous des points communs selon elle : « Nous sommes souvent incompris de notre entourage et de la société. Entre patients chroniques, on se comprend. ». Ludivyne consacre quatre à six heures par semaine à l’écoute. Elle s’installe alors à la grande table de son salon, en face de la baie vitrée. Elle profite d’une vue imprenable sur la campagne qui entoure sa maison.

Lire entre les lignes

La Ligne C a vu le jour pour répondre au besoin d’information accru des malades chroniques pendant l’épidémie. La plupart du temps cependant, Ludivyne confie qu’il faut savoir lire entre les lignes : « Les patients ont souvent une approche détournée. Ils posent une question, mais ont surtout besoin d’exprimer leurs craintes. » Elle évoque le souvenir d’un appel en particulier : « Quand j’ai décroché, cette femme était en pleurs, mais elle ne me posait que des questions bateau. Ça ne collait pas. » Ludivyne lui demande comment elle se sent. La femme au bout du fil finit par exprimer la vraie raison de son appel. Elle raconte que son mari travaille dans un supermarché, et qu’il est tombé malade : il y a de forts soupçons pour que ce soit le coronavirus. L’épouse souffre d’une maladie provoquant chez elle des problèmes respiratoires: « Elle finit par me dire qu’elle a beaucoup de fièvre et une forte gène respiratoire. Ses propos minimisaient la situation, en avançant que c’était peut-être lié à sa maladie chronique, mais elle était très agitée et nerveuse. Elle cherchait à être rassurée ». Ludivyne la convainc alors d’appeler le 15. Parfois, la Ligne C reçoit des témoignages qui vont bien au-delà des problématiques liées à la maladie chronique « J’ai eu un homme qui vivait très mal le confinement, il avait de la violence en lui. Il m’a avoué avoir envie de lever la main sur ses enfants. Il ne se reconnaissait plus. » raconte-t-elle.

La teneur des appels change au rythme des allocutions présidentielles. L’annonce du déconfinement progressif à partir du 11 mai fait émerger des angoisses autour de la cohabitation avec le virus et de la reprise du travail. La majorité exprime son appréhension, mais Ludivyne doit aussi en raisonner certains. Un homme manifestement très à risque face au coronavirus appelle la ligne. Son patron refuse qu’il reprenne son poste pour le moment « Je lui ai demandé ce qui était le plus important pour lui : dire qu’il était plus fort que la maladie ou protéger sa santé ? Il a évoqué ses enfants et sa femme, et a fini par admettre qu’il valait mieux qu’il reste encore chez lui. »

Ludivyne s’accommode plutôt bien de la charge émotionnelle qu’entraîne l’écoute: « quand je coupe ça ne m’affecte plus ». Deux fois par semaine, l’équipe de la Ligne C partage ses expériences. Un moment réconfortant pour tout le monde. Pour être entièrement disponible pour les patients, la jeune femme évite de prendre les appels le matin. Sa maladie verrouille son corps. Chaque jour, sa remise en route se fait selon un long rituel qui lui permet de gagner de l’énergie et de la mobilité. En début d’après midi, la jeune femme et ses enfants partent faire un tour autour de chez eux. Ils ont des montagnes et des champs à perte de vue. Les premiers mètres sont difficiles, mais au bout de vingt minutes, le corps de Ludivyne est lesté des poids qu’il semble supporter le reste du temps : « Je ne ressens plus de douleurs, c’est une libération ». Après un deuxième tour en solitaire, Ludivyne s’assoit à la grande table de son salon. Deux heures d’écoute la laissent parfois fatiguée, « mais toujours aussi heureuse de mes missions » s’enthousiasme-t-elle.

La situation inédite provoquée par l’épidémie de coronavirus a fait émerger de nombreuses lignes de soutien psychologique. Marie-Émilie Delmas est psychologue pour la ligne d’écoute de l’hôpital Charles Perrens à Bordeaux. Elle explique comment ces lignes téléphoniques contribuent à rompre l’isolement.

haut de page

Isabelle, accueillante de trois personnes handicapées : “J’avais l’impression d’être doublement confinée”Par Maëva Bay

Isabelle Gros est une accueillante familiale épuisée. Depuis le début du confinement, elle consacre chaque minute de son temps à prendre soin de ses accueillis et, surtout, à éviter que leurs angoisses ne viennent les submerger, quitte parfois à y laisser beaucoup d’énergie.

Alors qu’elle s’applique à colorier minutieusement l’un de ses mandalas, avec ses petites lunettes noires fixées sur le nez et son crayon fermement tenu dans la main, Françoise, pétillante accueillie de 59 ans, se sent d’humeur farceuse en cet après-midi pluvieux de confinement et décide de partager avec ses compagnons d’isolement une blague lue quelques jours auparavant sur Internet. « Quand les poules auront des dents … les Français auront des masques ! », s’exclame-t-elle d’un air malicieux. Et sa petite boutade ne tarde pas à faire mouche puisque Guy, un autre accueilli, et Isabelle, l’accueillante familiale, qui discutaient tranquillement à côté d’elle, éclatent de rire. Un moment de joie et de lâcher-prise bienvenu en cette période pesante ! Pourtant, Isabelle Gros était loin d’imaginer pouvoir plaisanter de la situation actuelle au tout début du confinement.

Dans sa maison située au Puy-en-Velay (Haute-Loire), elle prend soin au quotidien de trois adultes souffrant de troubles psychiques : Guy et Françoise qu’elle accueille depuis sept ans ainsi que Charles, arrivé il y a trois ans. En temps normal, les accueillis sont très autonomes et sortent régulièrement en ville pour aller à la bibliothèque, faire les magasins et voir des amis. Un train de vie semblable à celui de tout le monde, qui permet notamment à Françoise de calmer ses angoisses en occupant son esprit. Alors quand Isabelle a appris que les lieux publics allaient fermer, elle a été prise d’inquiétude. « Je me suis dit que l’on allait dans le mur et qu’il allait falloir trouver comment remplir leurs journées ». Car si les angoisses s’installent chez les accueillis, cela peut conduire à des hospitalisations, voire dans le pire des cas, à des tentatives de suicide.

Les accueillants familiaux sont au bord de l’implosion

Pour éviter d’en arriver à des situations extrêmes, Isabelle et son mari, qui est également accueillant familial, ont fait le choix d’être très présents auprès de leurs accueillis depuis le début du confinement, quitte parfois à être submergé émotionnellement. « Il y a vraiment eu une période où je n’en pouvais plus ! Le soir, j’avais des coups de blues et je me mettais à pleurer, les nerfs lâchaient. A titre personnel, ce n’est déjà pas marrant d’être confinée, mais là, j’avais l’impression d’être doublement confinée car je devais réceptionner les angoisses de mes accueillis, eux-mêmes confinés », explique Isabelle, les traits tirés par la fatigue. Car en plus de devoir répondre aux sollicitations de “ses pensionnaires”, la dynamique quadragénaire doit aussi accorder du temps à ses deux adolescents de 16 et 18 ans et gérer les tâches du quotidien. Pas facile dans ces conditions de trouver des moments pour soi ! « Le matin, je m’accorde une heure pour faire du home-trainer, ça me défoule ! Mais même pendant ce temps-là, les accueillis viennent me demander quelque chose, ça ne s’arrête jamais ! ».

Après plusieurs semaines de confinement, la fatigue est donc bien présente, mais au fil du temps, accueillants et accueillis ont réussi à trouver un nouveau rythme de vie. Pour occuper les journées de “ses pensionnaires”, Isabelle, qui ne manque pas de ressource et d’imagination, s’est tournée vers des activités comme le jardinage, les jeux de société ou encore la pétanque sur un terrain loin d’être homologué, mais qui fait le bonheur de Charles et Guy, tous deux membres d’un club bouliste. « Dans la journée, j’aime bien prendre l’air pour fumer et jouer à la pétanque. Charles pointe très bien, il décanille les boules », raconte Guy avec sa voix fluette teintée d’un brin de taquinerie. Mais ce qu’affectionne particulièrement le septuagénaire aux cheveux grisonnants, c’est de prêter main forte à Isabelle en cuisine. « J’essuie la vaisselle, j’épluche les légumes et j’ai même coupé du poulet pour la première fois l’autre jour, comme un vrai boucher », se réjouit Guy qui se rêve en apprenti cuisinier. Une aide bienvenue pour Isabelle qui, grâce au coup de main de ses commis, n’a pas épluché un légume depuis de nombreuses années.

Une petite victoire contre le virus et les angoisses

Mais ce dont l’accueillante familiale est la plus fière, c’est d’avoir empêché le virus de rentrer dans son foyer et l’angoisse de s’installer chez ses accueillants, même si cela s’est fait au prix de beaucoup d’efforts. « Nous nous sommes fixé comme objectif de tenir le confinement, même si nous devions dépenser beaucoup d’énergie, mais sans passer par l’hospitalisation pour les accueillis et nous avons réussi ! », confie Isabelle Gros, qui attend avec impatience le déconfinement pour pouvoir prendre des congés et souffler un peu.

Les accueillants familiaux se sentent oubliés !

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Isabelle Gros, qui est aussi présidente de l’association Accueil familial pour adultes de Haute-Loire (AFA 43), a décidé d’interpeller le Président de la République pour dénoncer le manque de reconnaissance du travail des accueillants familiaux en cette période de crise. « Nous sommes 10.000 accueillants en France et il n’y a jamais un mot pour nous dans les mesures gouvernementales. J’ai peur que le fait que notre investissement ne soit pas reconnu joue sur le mental des accueillants et que certains craquent », dénonce Isabelle. Elle pointe également du doigt la faible rémunération perçue par les accueillants, qui touchent 650 € net par mois et par personne accueillie. « Je comprends tout à fait que l’on aide les entreprises, les personnels soignants, mais nous méritons aussi un petit quelque chose ». Alors, pour sensibiliser le gouvernement à sa cause, elle a décidé d’inviter Emmanuel Macron en personne à venir voir comment se déroule le quotidien d’un accueillant familial. Une invitation restée lettre morte.

haut de page

LA FRANCE À L’ARRÊT

Confinés, des millions de Français ont subi les conséquences sociales et économiques de l’épidémie

“Je suis confiné dans le confinement” : l’angoisse d’une crise sanitaire vécue en détention par Laure Pechkechian

“Dans les foyers d’urgence, la distanciation sociale n’existe pas” par Léa Perez

“Un jour sans fin” : confinée et internée par Daphné Deschamps

Livio, la routine d’un jeune autiste confiné par Antoine Richard

Confiné(e)s dans cinquante mètres carrés par Dounia Mahieddine

Antoine, 11 ans : “J’en ai marre de la maison !” par Pierre-Hugo Reber

Déroger au confinement : question de survie pour les travailleuses du sexe par Lou Momège

“La musique, c’est les gens !” – Tranches de vie d’un artiste confiné par Mathilde Cariou

Confinés, mais toujours pas mariés par Emilien Roy

« Je suis confiné dans le confinement » : l’angoisse d’une crise sanitaire vécue en détentionpar Laure Pechkechian

Yassine*, 28 ans, est arrêté en 2012 pour détention d’armes. Condamné à 5 ans de prison en 2019, il est depuis incarcéré dans une maison d’arrêt de la région Grand Est. Il a souhaité témoigner de son quotidien, alors qu’il traverse la crise sanitaire entre les quatre murs de la cellule « individuelle » de neuf mètres carrés, qu’il partage avec Yuri*, son co-détenu.

Yassine est anxieux. La veille, des rumeurs se sont propagées à travers la cinquantaine de cellules de son étage : « Apparemment, un des détenus serait tombé malade, il aurait été emmené par les gardiens et son co-détenu aurait été isolé, mais on ne sait pas où, personne ne nous dit rien, on n’est même pas informés des risques alors qu’on devrait être au courant de ces choses, ça concerne nos vies ! ». Rapidement, il décroche l’interphone de sa cellule, relié au poste de surveillance, pour tenter d’obtenir des informations. À l’autre bout du fil, la surveillante se veut rassurante face aux questions inquiètes de Yassine : « C’est une suspicion, les gars, arrêtez, il n’y a rien de sûr encore. »

« C’est comme si ma vie n’avait aucune valeur »

Jusqu’ici, deux détenus ont été officiellement testés positifs au Covid-19 dans la maison d’arrêt du Grand Est dans laquelle Yassine est incarcéré. Avec son co-détenu Yuri, ils essayent de suivre l’évolution de la situation en regardant régulièrement les informations sur le petit écran de télévision fixé au mur de leur cellule. Comme partout ailleurs, les coupures publicitaires sont ponctuées de spots diffusés par le ministère de la Santé : « Information coronavirus : pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples… ». Mais entre les quatre murs défraîchis de la minuscule pièce, ces conseils d’hygiène basiques résonnent presque ironiquement. Les toilettes et le lavabo sont à moins de deux mètres de la petite table sur laquelle ils mangent, et c’est un drap suspendu qui fait office de séparation entre les sanitaires et le reste de la cellule. Consciencieusement, Yassine se lave les mains le plus souvent possible avec le savon qu’il achète lui-même quand il remplit son bon de commande hebdomadaire : « Aucun produit d’hygiène n’est distribué, à part une dose de lessive par semaine parce que nos familles ne peuvent plus amener de linge propre. On doit laver nos vêtements en cellule alors qu’on n’a même pas d’eau chaude ». Pour le jeune homme, difficile d’accepter les conditions sanitaires dans lesquelles il vit : « Je n’ai tué personne, mais c’est comme si ma vie n’avait aucune valeur, même pour une douche, je dois attendre deux jours. La situation est insupportable. »

Psychologiquement aussi, la situation commence à devenir difficile à supporter. D’ordinaire, Yassine se lève aux aurores pour passer sa matinée à travailler à l’atelier de la maison d’arrêt. Il ne peut aujourd’hui que regretter cette poignée d’heures passées hors de sa cellule de neuf mètres carrés, qui lui permettaient de se socialiser, de se sentir utile et surtout, de faire passer les journées un peu plus vite. Au début de la crise sanitaire, lui et ses camarades d’infortune ont même passé deux semaines à fabriquer des flacons de gel hydroalcoolique. D’un ton nostalgique, le jeune homme de 28 ans se souvient : « Je me suis senti fier de faire quelque chose d’utile, d’urgent et de nécessaire pour les gens à l’extérieur ». Mais brusquement, le travail, comme toute autre activité, s’est arrêté.

Depuis, Yassine passe la quasi-totalité de ses journées allongé sur le matelas de son lit. Il tourne le dos à l’unique fenêtre grillagée qui éclaire la petite pièce: la vue sur la cour de promenade ensoleillée ne saurait le réconforter. D’une voix emplie de désespoir, il revient sur le cauchemar des dernières semaines : « Plus personne n’a le droit de me rendre visite au parloir, le courrier n’arrive plus, je ne récupère plus de linge propre de ma famille, je ne peux plus aller travailler, ni parler à un conseiller d’insertion. Je suis confiné dans le confinement ! »

« On est quand même plus de 70 détenus, regroupés pendant deux heures dans une petite cour, deux fois par jour »

Deux fois par jour, un surveillant pousse la porte de la cellule pour leur proposer de descendre en promenade. Cet après-midi, Yassine quitte sont lit pour le suivre, rejoignant les autres détenus qui dévalent les cinq étages qui les séparent de la cour. Il se désole : « Il n’y a qu’un gardien sur quatre qui porte un masque, on se fait fouiller comme d’habitude, aucune distance n’est respectée… Certains détenus se serrent même la main comme si tout était normal ! » Alors, quand la porte s’ouvre enfin sur la cour ensoleillée, inondant le couloir d’un courant d’air tiède et printanier, c’est l’estomac noué que Yassine s’avance : « Il y a des gens qui ont abandonné l’idée de partir en promenade, ils préfèrent se confiner d’eux-mêmes en cellule, parce que là, on est quand même plus de 70 détenus, regroupés pendant deux heures dans une petite cour, deux fois par jour. Et on peut rêver pour qu’elle soit désinfectée ! ». En dehors de quelques détenus qui se sont couvert le visage d’un torchon en guise de masque, presque rien ici ne pourrait laisser paraître que la moitié de la planète est à l’arrêt pour cause de pandémie.

*Les prénoms ont été modifiés à la demande des intéressés.

Les informations de l’article ont été récoltées par le biais d’un détenu d’une maison d’arrêt du Grand Est qui a accepté de témoigner régulièrement par téléphone et ont été recoupées avec les informations déjà rendues disponibles par l’administration pénitentiaire et l’Observatoire International des Prisons (OIP).

haut de page

“Dans les foyers d’urgence, la distanciation sociale n’existe pas”par Léa Perez

Loula Dupland est éducatrice spécialisée dans un foyer d’urgence du Val de Marne qui accueille des enfants dont les familles sont soupçonnées de maltraitance. Avec le confinement, il faut inventer une nouvelle vie sociale aux enfants tout en continuant de les protéger.

Tous les soirs, Basile* attend impatiemment dans sa chambre que Loula vienne lui faire un câlin avant de s’endormir. Le jeune garçon de 8 ans est arrivé dans ce foyer de l’enfance il y a deux mois, juste avant le début du confinement. Loula Dupland est son éducatrice dans ce foyer d’urgence du Val de Marne qui accueille 22 enfants de 9 à 14 ans, dont les familles sont soupçonnées de maltraitance. « Chez nous la distanciation sociale n’existe pas » lâche la jeune femme. « Être à un mètre des enfants ce n’est pas possible parce qu’ils sont en souffrance. Quand ils me réclament un câlin je ne peux pas leur refuser. ». Elle porte un masque mais l’abaisse rapidement pour parler aux enfants. Basile fait partie de ceux qui ne discutent pas beaucoup mais qui aiment passer du temps avec Loula. « Ne pas voir leurs proches est le plus difficile pour eux » avoue l’éducatrice. Avec le confinement les droits de visites des parents ont été suspendus et sont remplacés par des appels vidéo une fois par semaine. Le coucher est un moment compliqué pour ces enfants qui se retrouvent seuls sans leurs familles. Ce sont les éducateurs qui ont répondu à leurs questions au début de l’épidémie : « Ils se demandaient ce qu’était le virus et comment il se soignait » détaille l’éducatrice. Elle explique que les jeunes ont de moins en moins d’inquiétudes car ils se sont habitués à la situation. « Ce n’est plus leur première préoccupation parce qu’ils ont des histoires difficiles » poursuit-elle. Les enfants confinés sont plus facilement agités. « Il faut bien organiser la journée pour qu’ils ne s’ennuient jamais et ne fassent pas de bêtises. Ce sont des jeunes qui peuvent parfois être violents. » précise Loula.

L’École au foyer

Tous les matins à 9h30, les tables du foyer se recouvrent de crayons, de cahiers et de livres. Les éducateurs se transforment en professeurs. Basile est en CE1. Ce matin, il résout des calculs. Loula s’est assise à côté de lui pour l’aider. Ensuite, ils se lanceront dans des exercices de français : repérer les verbes. La jeune femme s’occupe aussi de deux autres enfants. Elle part à la recherche des devoirs sur les multiples plateformes utilisées par les professeurs. « Parfois nous ne savons pas quel prof envoie pour quel enfant. Il arrive que l’on s’arrache les cheveux » sourit l’éducatrice. Plusieurs jeunes, arrivés récemment, n’étaient plus scolarisés. Elle s’appuie sur des manuels scolaires et les devoirs des autres pour leur créer un programme scolaire sur mesure. Au milieu de la matinée, un garçon menace de tout casser. « Nous arrêtons les devoirs pour que je puisse m’occuper de cet enfant en crise. » explique la jeune femme. Pour l’après-midi, les éducateurs préparent des activités. « Nous sommes aussi devenus animateurs » plaisante Loula.

Se divertir confinés

Basile et ses amis parcourent le jardin en zigzaguant sur des trottinettes. Le jardin du foyer, de la taille d’un terrain de basket, est un bol d’air vital pour les enfants car dès début mars, la direction du foyer a interdit les sorties hors de l’établissement, mettant fin aux habituelles promenades sur les bords de Marne. Tous les jeudis, les éducateurs organisent un jeu géant. Plusieurs petits bols recouverts d’un drap noir ont été disposés dans le jardin. Les jeunes y plongent leurs mains en riant. Ils doivent en deviner le contenu. « Nous avons mis de tout : des pâtes gluantes à la mousse à raser » s’amuse Loula. « S’il pleut, ils font des dessins, des coloriages et des mandalas » explique l’éducatrice. Le dessin est de loin ce que préfère Basile. Tous les mercredis et samedis, les enfants cuisinent le repas, une de leurs activités préférées. Pendant que Basile et un de ses copains touillent la pâte à gâteau, d’autres dansent au son d’une chanson enjouée « On cuisine beaucoup parce que ça les change de la cantine qui n’est pas terrible » admet la jeune femme. Pour Loula, les éducateurs et les jeunes commencent à ressentir la fatigue des semaines de confinement. Mais, ce qu’elle retient surtout c’est le courage des enfants, comme Basile : « Ils doivent gérer le confinement, en plus de la vie en foyer ».

Le confinement peut aussi accélérer la dégradation des situations familiales. « Nous avons eu une seule nouvelle arrivée depuis le confinement. La situation était déjà tendue et la famille était suivie par un éducateur à domicile. Le confinement l’a empêché de se déplacer. » raconte Loula. Pour elle, cette unique arrivée pendant le confinement est plutôt inquiétante. L’éducatrice craint l’absence de signalement des enfants en danger, notamment en raison de la fermeture des écoles, l’un des plus importants lanceurs d’alerte.

haut de page

“Un jour sans fin” : confinée et internéepar Daphné Deschamps

Alicia a 20 ans. Etudiante en psychologie à Grenoble, elle a choisi de se faire interner à la clinique psychiatrique de Seyssin deux semaines avant le début du confinement, après des mois à voir sa santé mentale se détériorer. Le confinement a fortement modifié les habitudes et le fonctionnement de la clinique, dans laquelle les ateliers collectifs tiennent une grande place dans le processus médical.

Alicia s’ennuie beaucoup depuis le début du confinement. Elle a 20 ans, normalement elle sort de la clinique tous les week-ends, voit des amies, va au cinéma, vit une vie d’étudiante presque normale. Mais les sorties sont interdites depuis deux mois. Avant, elle sortait très peu de sa chambre à la clinique, “maintenant, je vois d’autres patient.es tous les jours, dans les espaces communs. J’étouffe, toute seule dans ma chambre.” La clinique est située à Seyssins, sur les hauteurs de Grenoble. De là-haut, on voit la ville qui s’étale, entourée de montagnes. L’air y est plus frais, plus calme, dans le grand parc qui se déverse sous les bâtiments. C’est là que les patient.es se pressent dès qu’il y a un rayon de soleil, pour discuter, jouer aux cartes, faire de la musique. “J’ai un ukulélé, et il y a quelqu’un qui a une guitare, alors souvent l’après-midi on se retrouve pour jouer, et ensuite on se pose avec des cartes.” Alicia fait partie des chanceux.ses qui ont un ordinateur, alors malgré le wifi capricieux, elle regarde beaucoup de séries, et puis évidemment, elle est sur les réseaux sociaux, pour garder un lien avec l’extérieur.

“On vient ici pour respirer”

Les distances de sécurité ne sont pas très respectées entre les patient.es, mais de toutes façons personne ne sort. “On a des masques, mais on ne les porte pas toujours, ça dépend des infirmières. Moi je le porte très peu, il m’empêche de respirer, et ça m’angoisse.” Dans une clinique où beaucoup de patient.es sont atteint.es de troubles anxieux, le masque crée une source de stress supplémentaire, alors que la situation est déjà critique. L’équipe médicale préfère donc prendre le risque de ne pas obliger les patient.es à porter un masque en permanence : les procédures de soin sont déjà suffisamment réduites, avec l’annulation des ateliers. Mais Maëva Bonjour, infirmière à la clinique, est plutôt satisfaite de la gestion du confinement par la clinique : “On a mis en place une réunion quotidienne entre les métiers de la clinique, et on collabore pour travailler ensemble et unir nos pratiques.” Les patient.es s’adaptent globalement bien au confinement selon elle, “très courageux.ses, fort.es, et bienveillant.es avec le personnel, qu’iels essayent de ne pas trop sur-solliciter.”

Pour Alicia, la clinique est comme une bulle d’air frais dans le confinement, et elle préfère être ici plutôt que rentrer chez ses parents : “On vient ici pour respirer aussi, beaucoup sont arrivé.es pendant la première semaine de confinement, parce qu’être enfermé.es dans leurs familles, ce n’était plus possible. Et en plus, ici, on peut sortir prendre l’air. En fait, on a plus de libertés que la plupart des gens confiné.es hors de la clinique.”

Le monde extérieur est difficilement présent à la clinique : les visites ne sont plus autorisées, comme dans tous les établissements médicaux. Les patient.es ont droit à un seul colis par semaine, et il est très restreint : 3 kilos maximum, seulement des cigarettes, des paquets de gâteaux, de la lessive pour les lave-linges communs, ou encore des livres. Les médicaments ou les objets tranchants sont évidemment interdits, mais plus surprenant, les vêtements sont aussi proscrits. Tous les colis passent par un sas de décontamination de deux heures, avant d’être examinés par les infirmières de l’unité. Alicia n’a pas reçu beaucoup de colis, seulement deux, de son père, qui lui amenait de la lessive et des petites choses à grignoter. “Mais il y a une fille que je connais, comme elle fume par exemple, elle reçoit un colis toutes les semaines, avec plusieurs paquets de cigarettes, pour tenir la semaine.”

haut de page

Livio, la routine d’un jeune autiste confiné par Antoine Richard

A Goncelin, en Isère, Livio, atteint d’un trouble du spectre autistique avec retard mental, est confiné avec sa famille. Une situation venue perturber la routine du jeune garçon, qui en a créé une nouvelle où se mêlent gâteaux d’anniversaire et courses de vélos.

Un gâteau aux pommes, des bougies, une chanson d’anniversaire. Chaque jour, le rituel est le même pour Livio, atteint d’un trouble du spectre autistique avec retard mental, confiné avec sa famille depuis un mois et demi. Tous les après-midi, il souhaite l’anniversaire de ses proches, même si ce n’est pas le jour. C’est à 16 heures que les festivités commencent dans cette maison située à Goncelin, dans la vallée du Grésivaudan, à mi-chemin entre Chambéry et Grenoble. L’heure idéale selon Livio pour célébrer ceux qu’il aime. Un moment capturé en vidéo par sa maman et envoyé à la personne concernée. Aujourd’hui, Bertrand, son infirmier référent. Une manière de maintenir le lien avec l’extérieur. A cause du confinement, le jeune garçon de huit ans a été bousculé dans son quotidien, qui ne changeait pas de semaine en semaine. Il s’est alors recréé une routine. A l’autre bout du téléphone, la famille et les amis se prêtent au jeu. Certains se demandent même si c’est à leur tour de vieillir d’un printemps. La réponse de Léa, la maman, est toujours la même : “C’est Livio qui décide !”. Une responsabilité importante pour le garçon, qui doit parfois conjuguer avec le calendrier. C’est ainsi que Sandrine, son auxiliaire de vie scolaire durant quatre ans, s’est vue vieillir de deux années. Deux vidéos pour le prix d’une. Même à distance, Livio a une pensée pour tout le monde. Comme pour ses camarades de classe de CP de l’école de Goncelin.

A défaut de pouvoir se rendre à l’école ou à l’hôpital de jour de Saint-Egrève, Livio poursuit les cours à la maison. Le rôle de la maîtresse incombe à la maman, qui a dû s’adapter pour pouvoir faire la classe, en créant par exemple des cartes plastifiées où sont indiqués les jours de la semaine, les chiffres, les mois, etc. Faire cours à Livio, ce n’est déjà pas simple en temps normal, dans une classe de CP où il ne doit pas bouger de sa chaise et apprendre à lire et à écrire. Si Livio a huit ans, il a en réalité les capacités d’un enfant de trois-quatre ans. Même à la maison, le jeune garçon tente d’échapper à l’école. Après s’être levé et habillé seul, Livio prend une feuille blanche pour essayer d’écrire son prénom avant de s’exclamer : “C’est bon, j’ai travaillé”, devant son père et sa mère, hilares. Et de filer, dehors, pour promener le chien. Sans aller trop loin, toujours à portée de vue de ses parents. Seulement quand il le décide, Livio revient dans la cuisine, cette fois-ci pour manger. Très vite, la réalité scolaire le rattrape. “Quel jour on est ?”, demande la maman. Le mardi 28 avril indique Livio grâce aux cartes plastifiées.

Tous les matins, le jeune garçon, avait l’habitude de demander le jour de la semaine. Avant le confinement et durant ses premiers jours. Parce que la réponse lui donnait son emploi du temps de la journée, qu’il connaissait par cœur, se mêlant entre la classe de CP et les activités diverses à l’hôpital de jour (musicothérapie, psychomotricité, etc). Au début, ce fut déstabilisant. “Je ne vais pas à la balnéo aujourd’hui ?”, demandait Livio, perturbé.

3 questions à Myriam Bost (psychologue, spécialiste de l’autisme)

Au fil des jours, Livio a mis en place une nouvelle routine, un quotidien de confiné. Laissant derrière lui le traditionnel “quel jour on est ?”. Désormais, le garçon occupe son quotidien dehors, sous les rayons du soleil. Dans une cour, en lisière de forêt où cohabitent les moutons, les poules et les chèvres.

“Allez viens Livio, on fait la course”. Sur son petit vélo, Luis, hyperactif, 6 ans, propose à son grand-frère de braver la vigilance de leurs parents, d’aller plus loin dans la cour, en se pourchassant sur leurs vélos entre les animaux et la forêt. Plus proche des adultes que des enfants, le confinement aura eu le mérite de rapprocher Livio de son petit frère. Jusqu’à ce que le plus grand tire profit du plus jeune au moment de vouloir jouer à la tablette. Pour braver l’accès verrouillé par un mot de passe, Livio demande à Luis de le taper à sa place. Et heureusement que la technologie est là les jours de pluie. La famille s’en est rendu compte, pour la première fois, ce 28 avril. “Comme il ne peut pas sortir, Livio est sujet à de la colère, tape par terre, est agressif. On prend sur nous car on sait que ça passera”, raconte la maman. Alors, dans ces moments-là, les parents de Livio lui montrent des tracteurs, ce qui l’apaise. Une image bientôt remplacée par le jouet qui l’attend dehors, dès que les rayons du soleil se feront de nouveau visibles.

haut de page

Confiné(e)s dans cinquante mètres carréspar Dounia Mahieddine

En banlieue parisienne, à Châtillon, Ali alterne entre ses cours, le bricolage, les jeux vidéos… et l’envie permanente de retrouver sa vie d’avant. À seulement onze ans, il tente de respecter scrupuleusement le confinement pour préserver la santé de ses parents.

Assis sur son bureau, Ali construit un bateau. Mais pas n’importe lequel, c’est un bateau avec des hélices. Le petit garçon de onze ans a recyclé le moteur d’un vieil hélicoptère, y a rajouté quelques bouts de métaux par-ci par-là. D’une main qui ne tremble pas, il place soigneusement la pile que sa mère vient de lui apporter du supermarché d’en bas. « J’espère que ça va démarrer » s’impatiente l’enfant. Une lumière rouge et verte commence à clignoter et un ronronnement se fait entendre. « Ça marche ! » s’illumine le petit. Il court vers sa salle de bain pour ouvrir le robinet, regarde l’eau couler quelques secondes, et pose son bateau. Le sourire s’efface vite lorsqu’il se rend compte qu’il n’est pas insubmersible. « Il ne flotte pas », s’attriste Ali.

Pas question de baisser les bras, un jour il en construira un qui naviguera fièrement sur toutes les eaux, à commencer par celle de sa baignoire. Car plus tard, il deviendra ingénieur en mécanique. Alors, Ali profite du confinement pour s’entrainer sur Minecraft. « Quoi? Tu ne connais pas ? C’est pourtant le jeu le plus connu du monde ! Bienvenue au XXIe siècle », dit l’enfant mi-étonné, mi-taquin. Dans ce jeu de construction libre, on imagine des avions, des immeubles et même « des portes qui s’ouvrent toutes seules ! » décrit-il. Lui, a décidé de construire la tour Eiffel, rien que ça ! « C’est parce que Paris me manque beaucoup » explique-t-il.

Le bruit des marmites et la voix de sa mère le font sortir de ses rêveries. Il est 15 heures, bientôt l’heure de la visioconférence sur Zoom avec monsieur Terrioux. Chaque jeudi, le professeur appelle sa classe de CM2 pour s’assurer que tout va bien. Mais les parents ont du mal à télécharger l’application. « La technologie, ça me dépasse ! » s’agace le père. Après plusieurs dizaines de minutes d’essais, Ali réussit à rejoindre la réunion. « Oh non c’est déjà fini, j’ai tout raté ! ».

Les devoirs à la maison

La reprise des cours, le coronavirus, les masques… Ali ne s’en inquiète pas. Lui ce qu’il redoute c’est son cours d’histoire. « C’est si ennuyant. J’apprends mes leçons, je m’ennuie à mort et j’ai des 10/10. » raconte Ali, avant de se faire couper la parole par sa mère: « Ah bon? Et depuis quand ? » ironise-t-elle. Un sourire gêné se dessine sur ses lèvres. Ali quitte le salon pour préparer ses fiches de géographie. Au programme : la spécificité des taxis du monde entier.

Il s’imagine alors à New York, Tlemcen, Londres, et même « Synedé ». « On dit Sydney » corrige son père. Au bout de la septième tentative et sous le regard impatient du papa, Ali arrive à le dire correctement. À peine quarante minutes se sont écoulées que les bâillements se multiplient. Il a compris ce qu’était une lagune, et à présent il voudrait jouer. Son regard balaye souvent la pièce avant de s’arrêter sur la fenêtre, à travers laquelle il entend des rires d’enfants et les rebonds d’une balle, « c’est difficile de les voir jouer dehors ».

« Le confinement, ça saoule »

Chez Ali, l’espace est plutôt réduit. Il partage sa chambre avec ses parents, dans un 50m² à Châtillon, en banlieue parisienne. Il le dit sans détour, pour lui le confinement « ça saoule ». Encore plus quand on réside dans un petit logement. « Ce n’est pas forcément cool, aller dehors permet de respirer un peu », soupire-t-il. Bien conscient des risques de propagation du virus, Ali respecte le confinement à la lettre, pour préserver au mieux la santé de ses parents. La famille a donc adopté quelques mesures préventives. Les sorties sont hebdomadaires, et pas plus.

Ali, toujours les mains dans les poches, et son père, muni d’un mouchoir pour ouvrir les portes, profitent de leur balade. Au coin de la rue le Bellini, un restaurant italien, fait des pizzas à emporter. C’est la première semaine du mois de ramadan. Bien qu’il n’y soit pas obligé, Ali tente de jeûner pour faire honneur à la tradition. « C’était dur, mais je n’ai pas craqué », se félicite-t-il. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, il est temps de rentrer à la maison. « Un petit tour, ça fait du bien », poursuit-il.

Le soleil commence à décliner, le ciel devient de plus en plus rose, la lumière dorée, c’est bientôt l’heure du repas. Alors qu’il rentre chez lui, Ali regarde une dernière fois les alentours. Bien sûr, ne plus retrouver ses amis ni son professeur, ne plus aller à la natation, tout ça lui manque. Les appels sur Viber, la Playstation et Netflix ne les remplacent pas.

Daniel Marcelli, pédopsychiatre et président de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant, de l’Adolescent et des Professions Associées et membre du Collectif Surexposition Écrans.

haut de page

Antoine, 11 ans : « J’en ai marre de la maison ! »par Pierre-Hugo Reber

Antoine a 11 ans et, comme la majorité des enfants en France, il est confiné avec ses parents chez lui à Vains (Manche). Pour les plus jeunes, la situation exceptionnelle est difficile à comprendre mais surtout compliquée à gérer émotionnellement.