Warum ist ein tauber deutscher Komponist aus dem frühen 19. Jahrhundert für Schwarze US-Aktivisten so interessant?

Hervorragenden Nachwuchspianist:innen eine Plattform und die bestmögliche Förderung zu bieten, ist das Kernanliegen der International Telekom Beethoven Competition. Noch bis zum 14. Mai können sich junge Pianist:innen für die diesjährige Ausgabe im Dezember 2021 bewerben. Außerdem will die Beethoven Competition Musiker:innen wie Publikum Anregung und Anstoß geben, sich noch intensiver mit dem Werk des Komponisten auseinanderzusetzen. VAN hat da schon mal vorgearbeitet und bündelt im »Beethoven am Klavier«-Themenspecial drei Texte zu Komponist und Werk und den großen Beethoven-Sonat-O-Maten.

1963 gibt Malcolm X dem »Playboy« ein langes Interview. Gleich zu Beginn kommt es zu einer Suada mit Erkenntnissen, die, um es vorsichtig zu formulieren, so verblüffend klingen, dass Malcolm X’ Gesprächspartner fürs erste das Nachfragen vergisst:

»Hannibal, the most successful general that ever lived, was a black man. So was Beethoven; Beethoven’s father was one of the blackamoors that hired themselves out in Europe as professional soldiers. Haydn, Beethoven’s teacher, was of African descent. And Solomon. Great Biblical characters. Columbus, the discoverer of America, was a half−black man.«

Vier Jahre später, am 19. April 1967, greift der Schwarze Bürgerrechtler Stokely Carmichael bei einer Rede an der überwiegend von Schwarzen Schüler*innen besuchten Garfield High School in Seattle Malcolm X’ Theorie wieder auf: »Beethoven was black. They won’t tell you that in school. He was a Spanish Moor – black as you and I.« Ein Jahr später nutzt der angesagte DJ Doug Cass in San Francisco die Pausen zwischen zwei Stücken für den Mantra-artig wiederholten Slogan »Beethoven was black, Beethoven was black …« Der Satz wird kurz darauf zum Titel einer längeren Story im Musikmagazin »Rolling Stone«, und in einem Strip der »Peanuts« hat Lucy eine schockierende Offenbarung für ihren Schwarm Schroeder: »It says here that some scholars feel that Beethoven was black.« Worauf Schroeder schlagartig zu spielen aufhört und zu der bestürzenden Folgerung kommt: »Do you mean to tell me that all these years I’ve been playing ›soul‹ music?«

Soweit die Faktenlage. Halten wir kurz inne und heben, wie Schroeder, etwas bedröppelt den Kopf.

Beethoven Schwarz? Englisch klingt das natürlich durch die Alliteration gleich viel besser, weil eingängiger: Beethoven was black. Trotzdem stellen sich da nach dem ersten ungläubigen Schmunzeln, beim weißen, bildungsbürgerlichen, mitteleuropäischen, mit drei von Will Quadflieg erzählten und die Kindheit über in Endlosschleife laufenden »Wir entdecken Komponisten«-Beethoven-Folgen sozialisierten Hörer sofort ein paar Fragen. Die erste: Ja, wie kommen die denn auf SO was?

Bereits 1907 soll der Komponist Samuel Coleridge-Taylor behauptet haben, Beethoven besäße afrikanische Wurzeln. Dabei ist es nicht ganz unwichtig zu wissen, dass Coleridge-Taylor »mixed race« war, Sohn einer britischen Mutter und eines afrikanischen Vaters, der in England lebte und versuchte, als einer der ersten Schwarzen als Komponist klassischer Musik wahrgenommen zu werden. Das, was Brahms für das ungarische, Dvořák für das böhmische und Grieg für das norwegische Volkslied getan hätten, wolle er für »Negro-Melodies« tun, so Coleridge-Taylors hochgestecktes Ziel, das er jedoch nie verwirklichte. Zwar wurde er später zu einer der Leitfiguren der Afroamerikaner*innen, doch seine Kompositionen klingen mehr nach deutscher Romantik als nach Gershwin. Es ist also nicht auszuschließen, dass es Coleridge-Taylor auch um so etwas wie eine Legitimierung seiner selbst ging in einem Milieu, das ausschließlich eurozentrisch ausgerichtet war.

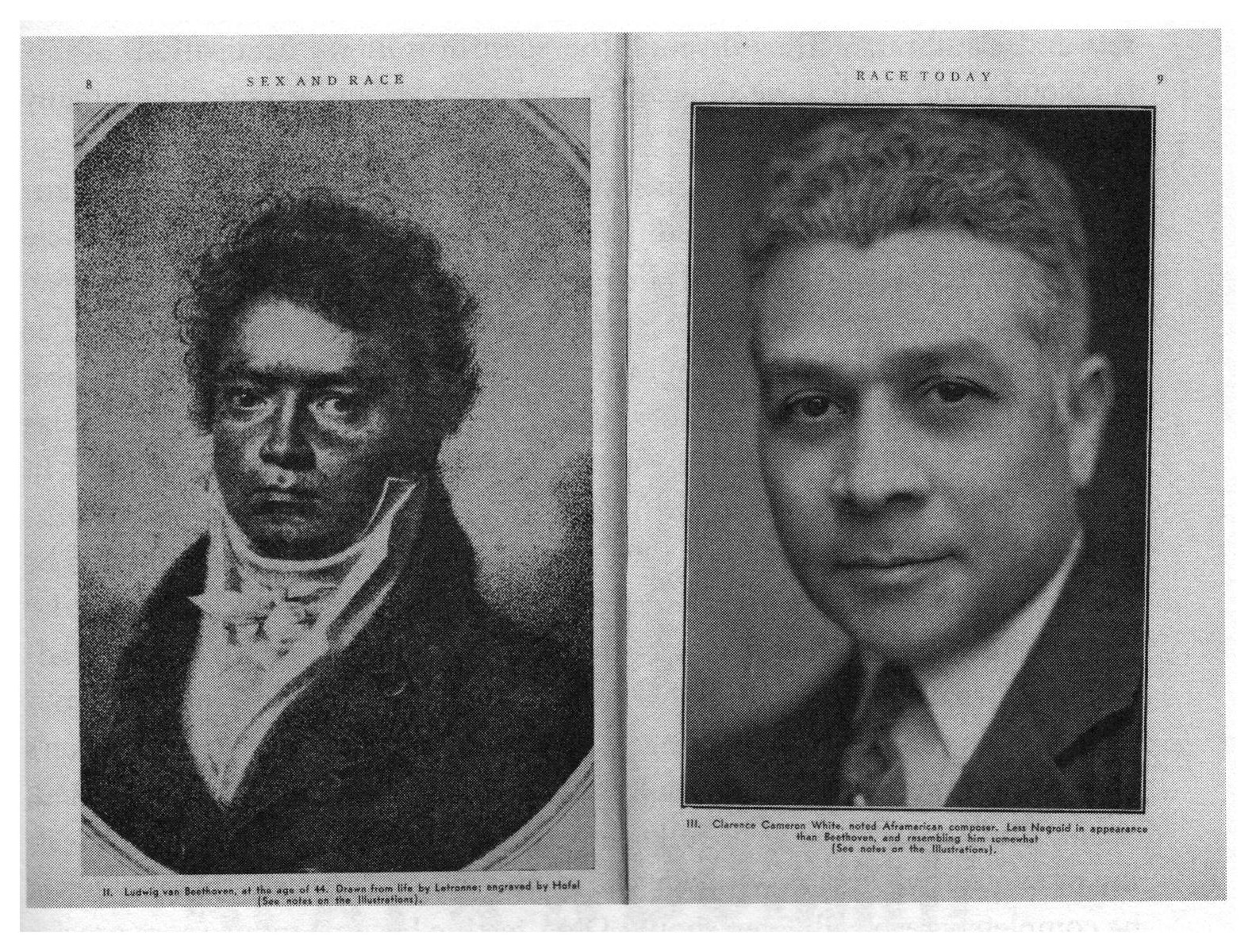

Seine Argumente dafür, aus Beethoven einen Schwarzen zu machen, lesen sich denn auch etwas luftig. Erster Punkt: Beethoven sei mit dem afro-europäischen Geiger George Polgreen Bridgetower befreundet gewesen, mit dem zusammen er seine Violinsonate in A-Dur uraufführte. Zweiter Punkt: Beethoven habe »Schwarz« ausgesehen und dadurch etliche äußere Gemeinsamkeiten mit ihm selbst, Coleridge-Taylor, geteilt. Angesichts der Langlebigkeit der »Beethoven was black«-Theorie, deren Spuren sich bis heute bei Schwarzen Musiker*innen wie etwa Goldie finden lassen, ist es bemerkenswert, dass letzteres das Hauptargument blieb – auch in jenem Werk, das die erste und lange Zeit einzige »wissenschaftliche« Grundlage bildete: das dreibändige »Sex and Race« des aus Jamaica stammenden Journalisten Joel A. Rogers. Im ersten und dritten Band von 1940 beziehungsweise 1944 finden sich längere Passagen, in denen zunächst Beethovens Erscheinungsbild analysiert wird. Rogers tut dies in erster Linie anhand eines Kupferstichs Blasius Höfels, der auf einer zeitgenössischen Zeichnung von Louis René Letronne basierte. Und natürlich: Beethoven hatte langes, ›wirres‹ Haar, schwarze Augen und eine tatsächlich auffallend dunkle untere Gesichtspartie mit zumindest in der Frontalansicht nicht sonderlich hervorstechender Nase. Und gab es nicht, wundert sich Rogers weiter, viele zeitgenössische Zeugen, die Beethoven als »dunkel« (Franz Grillparzer), »braun« (Bettina von Arnim) oder gar »klein, hässlich, dunkel« (Joseph Gelinek) beschrieben? Als »Beweis« ist in »Sex and Race« auf einer Doppelseite Letronnes Stich dem Foto des Afroamerikanischen Komponisten Clarence Cameron White gegenübergestellt.

Allerdings ist Beethovens Gesicht im Vergleich zu anderen Abbildungen merklich nachgedunkelt worden. Und für die, die nun erwidern, dass Beethoven ja bekanntermaßen starken Bartwuchs und, wie die Gesichtsmaske von 1812 zeigt, Pockennarben gehabt habe, hat Rogers ein zweites Argument in petto: Beethovens Vorfahren stammten nämlich aus Flandern, das im 16. und 17. Jahrhundert unter spanischer Herrschaft stand, ein Land, in dessen Armee sich zahlreiche Schwarze Soldaten befanden, sodass es zumindest nicht unmöglich war, dass Beethoven mit diesen verwandt war. Interessanterweise spielt Musik innerhalb dieser Argumentation keine Rolle. Erst 2007 versucht die Autorin Deborah D. Moseley, Beethovens Vorliebe für Synkopen zur typisch Schwarzen Eigenart und zu Jazz avant la lettre zu machen. Als Beispiele führt sie – natürlich – die dritte »Boogie-Woogie«- Variation von op. 111 an, aber auch Passagen aus der 5. Sinfonie und dem 5. Klavierkonzert, die denselben »off-beat pattern« benutzen wie Reggae oder Hip-Hop. Allerdings, und das ist allen Musikhörer*innen klar, war Beethoven nun wirklich nicht der einzige Komponist, der eine gewisse Vorliebe für Synkopen hatte.

Alles viel Lärm um nichts also? Die interessantere Frage ist denn auch, warum ein tauber deutscher Komponist aus dem frühen 19. Jahrhundert eine derartige Relevanz besitzt, dass Schwarze US-Aktivisten einiges an Mühe aufwenden, um ihn für sich und ihre Sache zu gewinnen.

Malcolm X macht in seinem »Playboy«-Interview sehr deutlich, warum ihm Beethoven so wichtig ist. »I found out that the history−whitening process either had left out great things that black men had done, or some of the great black men had gotten whitened.« Stokely Carmichael wird noch deutlicher:

»The problem is that our culture is not legitimized. They have made us ashamed of it. Forget it! They never had any culture! They have stolen ours. That’s a fact. The blues ain’t theirs. Come on, be serious! We might let them get away with Bach.«

Beide Schwarze Aktivisten geben damit einen zentralen Punkt des Afrozentrismus wieder: Die wichtigsten Figuren der Weltgeschichte, insbesondere Jesus, Sokrates oder eben Beethoven, seien Schwarz gewesen; eine Tatsache, die aber von »den Weißen« aus Gründen der Unterdrückung und Selbst-Legitimierung verheimlicht werde. Es handelt sich um eine »Stolen Legacy«, so der Titel von George James’ Standardwerk von 1954. Eigentlich geht es also überhaupt nicht um Musik, sondern um Macht. Die Vereinnahmung des Namens Beethoven wird zum Empowerment, zur Legitimierung einer sozialen Gruppe. Generös überlässt Carmichael Bach »den Weißen«; doch an Beethoven scheint etwas zu sein, um das zu kämpfen sich lohnt. Tatsächlich leuchtet sofort ein, dass Namen wie Bach, Mozart oder Tschaikowsky nicht denselben Effekt als Spielmarke besäßen wie eben Beethoven. Abgesehen von Shakespeare oder Michelangelo gab es vielleicht keinen anderen Künstler der Menschheitsgeschichte, der einen ähnlichen universalen Sex-Appeal vorweisen kann – wobei bei Shakespeare sofort einzuwenden ist, dass seine grausamen, ans Nihilistische grenzenden Plots der internationalen Rezeption im Wege stünden genauso wie Michelangelos Genie sicherlich bewundert, seine manieristisch-androgynen Nackten aber viele irritieren würden. Nein, bei Beethoven stimmt ganz einfach das Gesamtpaket. Die Hauptvoraussetzung natürlich: die Musik. Beethoven konnte Melodie, aber auch Rhythmik, er konnte die große Tragödie, aber auch berührende Idylle. Zudem enthalten seine Kompositionen meist bereits in ihrem Kern eine klare Message. Sie sind nicht Programm-, sondern Ideenmusik. Dazu braucht es nicht einmal klare Worte wie beim Schlusschor der Neunten. Die bekanntesten Stücke Beethovens folgen einem sofort verständlichen und sympathischen Muster: Kampf und Sieg. Anfang in Moll, Ende in Dur, dazwischen big drama. Die Message hat dann irgendetwas mit Individuum und Freude (oder Freiheit) und humanistischen Werten zu tun, jedenfalls mit etwas, das man gern unterschreibt und das keinem wehtut.

All das wäre aber in einem Zeitalter, das die Codes der Authentizität feiert wie keines davor, nur die halbe Miete, wenn Beethoven nicht das vorweisen könnte, was heute street-credibility heißt: Beethoven lebte die von ihm propagierten Werte (die unschönen Episoden mit seinem Neffen Karl sind glücklicherweise nie besonders breitgetreten werden). Fälle von #metoo sind bislang nicht bekannt. Nur das: unsterblich und unglücklich verliebt, stets für das Gute eintretend, ziemlich grumpy, eigentlich nicht sonderlich sympathisch, aber das gehört zum Image des Dauer-Rebellen; wahrscheinlich Alkoholiker, dazu ein Unterschichten-Typ, dann auch noch natürlich stocktaub und trotzdem komponierend, dem Schicksal in den Rachen greifend und so weiter, kurz: Rock ‘n Roll! Was für eine Story! Und eben genau das: ein Narrativ, das man auf der ganzen Welt, von Asien über Europa, Amerika bis nach Afrika, immer wieder gern hört, weil es alles hat, was eine gute Geschichte und vor allem ein richtiger Held braucht, den man nicht nur bewundert, sondern mit dem man sich identifiziert, weil er so menschlich ist. Auf Max Klingers Radierung Adam von 1880 trägt nicht zufällig der erste Mensch die Züge Beethovens.

Dieses Alleinstellungsmerkmal, nennen wir es altmodisch: das Aufbäumen in einem an sich aussichtslosen Konflikt, nämlich mit dem eigenen schweren Schicksal, ist wahrscheinlich der Schlüssel für die Ambitionen sämtlicher politischer Gruppen, Beethoven für sich zu beanspruchen – ob es sich dabei nun um Schwarze US-Bürgerrechtsbewegungen der 1960er handelt, um Diktatoren wie Hitler, Stalin oder Mao, um chinesische Student*innen, die 1989 auf dem »Platz des Himmlischen Friedens« neben der »Internationalen« auch Alle Menschen werden Brüder singen, oder um Angestellte des Mainzer Theaters, die mit demselben Stück 2015 eine AfD-Kundgebung vor ihrem Gebäude stören. Die nächste ideologische Vereinnahmung Beethovens kommt bestimmt. »Ein Hund namens Beethoven« brachte es auf sieben Fortsetzungen.

Aber am Ende wollen wir nicht gar so resigniert kritisch auf die Sehnsucht der Menschen und Systeme nach einer Identifikationsfigur schauen. 1977 startete die Raumsonde Voyager 2 zu einer bemerkenswerten Mission. Nicht nur sollte sie das äußere Planetensystem erforschen; sie transportiert auch die sogenannte »Golden Record«, eine Kupferplatte, auf der als Nachricht an außerirdische Wesen Bilder, Geräusche und Musik gespeichert sind, darunter auch zwei Stücke von Beethoven, der erste Satz der Fünften und die Cavatina aus op. 130.

Man kann sich fragen, was Außerirdische wohl denken werden, wenn sie in ein paar Millionen Jahren dieses Archiv unserer bis dahin mit größter Sicherheit untergegangenen Spezies finden werden. Werden sich Bewohner*innen anderer Planeten so etwas spezifisch Luftiges wie Musik erschließen? Auch gut möglich, dass sie sich mehr als wundern werden, wie man auf die Idee verfallen kann, so etwas wie die unglaublich zerbrechliche, unsagbar schöne Melodie dieser kleinen Cavatina tatsächlich durch die tödliche Schwärze des Weltalls zu schießen in der Hoffnung, sie werde irgendwann gehört. Und es ist nicht auszuschließen, dass allein aufgrund dieser Tatsache die Außerirdischen zu der Überzeugung gelangen werden, beim Menschen habe es sich um eine höchst aggressive, selbstzerstörerische, hoffnungslos selbstsüchtige, aber auch irgendwie liebenswürdig-rührende Art gehandelt. ¶