Vor 50 Jahren spielten die Berliner Philharmoniker zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein Konzert in der Sowjetunion.

Scharen von Menschen drängen an diesem 29. Mai 1969 ins Moskauer Konservatorium. Viele von ihnen warten schon seit den frühen Morgenstunden. Die eilig herbeigerufenen Milizen errichten Barrikaden, um sie zurückzuhalten, erste Türscheiben sind schon zu Bruch gegangen. »Symphonisches Orchester West-Berlin« steht auf den wenigen Plakaten, die in der Stadt hängen, den richtigen Namen des Orchesters abzudrucken, weigert man sich. Der Name des Dirigenten: Herbert von Karajan. Es ist das erste Gastspiel der Berliner Philharmoniker auf russischem Boden. Neun Monate nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Acht Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer. Es ist die Hochzeit des Kalten Krieges, das Konzert ist ein Politikum.

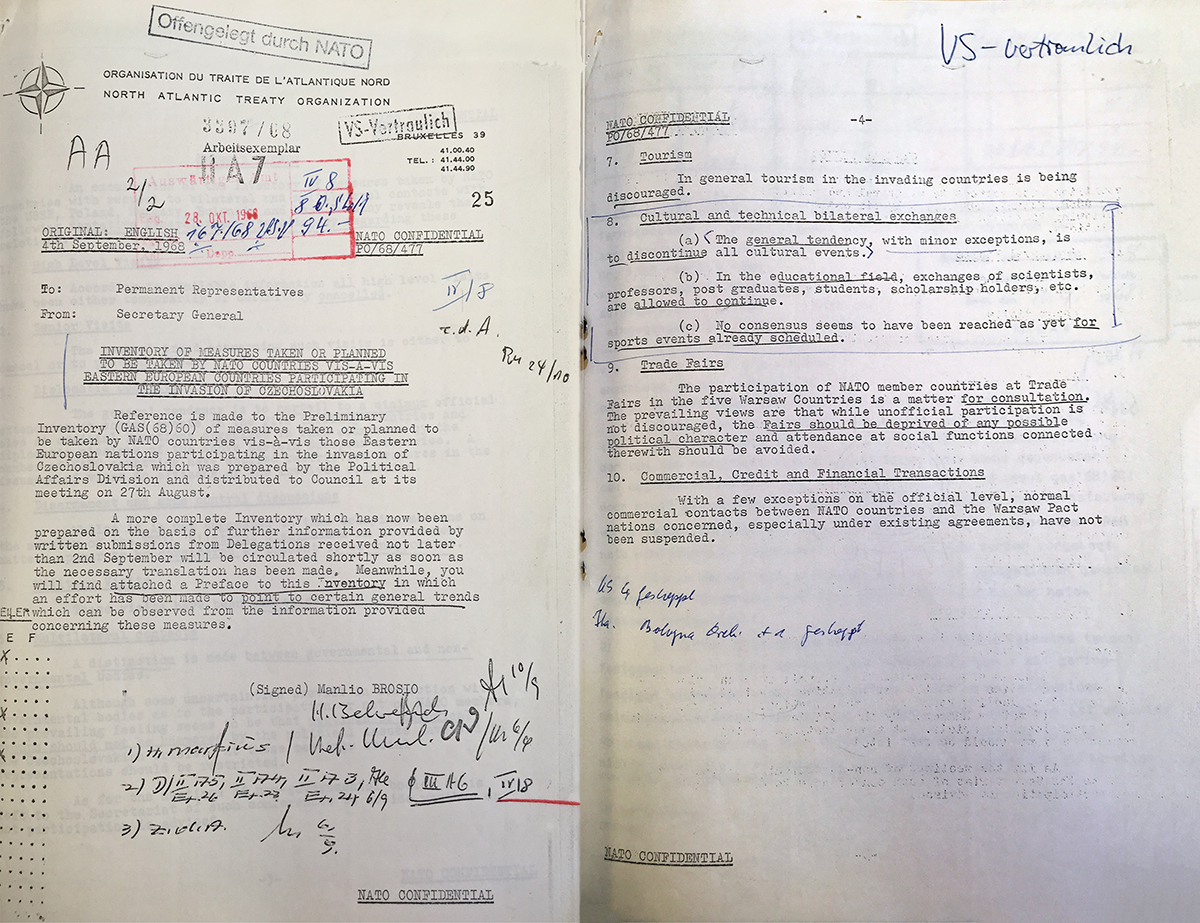

Im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin finden sich heute zu den Vorgängen der deutsch-sowjetischen Kulturbeziehungen zentimeterdicke Aktenbände. Gehütet werden sie hinter dicken Mauern, Sicherheitsleute durchleuchten jeden Besucher wie am Flughafen vor dem Zutritt zum Lesesaal. Einige der Akten unterliegen der Verschlusssache und Geheimhaltungsstufe, geöffnet wurden sie nun zum ersten Mal seit 50 Jahren. Den unzähligen Schreibmaschinen-Durchschlägen sieht man an, über wie viele Schreibtische sie damals gegangen sind, sie fühlen sich dünn an, wie Bibelseiten. Nur puzzleartig setzt sich langsam das Bild hinter den Kulissen der auswärtigen Kulturpolitik zusammen: Die Reise begleitet ein beispielloses diplomatisches Gerangel im Schatten des Kalten Krieges. Nach dem sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei am 21. August 1968 waren nahezu sämtliche Verbindungen der Westmächte gen Osten gekappt worden. Die vorsichtigen und über Jahre ausgehandelten deutsch-sowjetischen Kulturbeziehungen hatten ohnehin unter der Nicht-Anerkennung West-Berlins, der sogenannten Berlin-Klausel, durch die Sowjetunion schwer gelitten. Der NATO-Beschluss PO/68/477 vom 4. September 1968 gebot nun den Mitgliedsstaaten gar »alle kulturellen Veranstaltungen auszusetzen.«

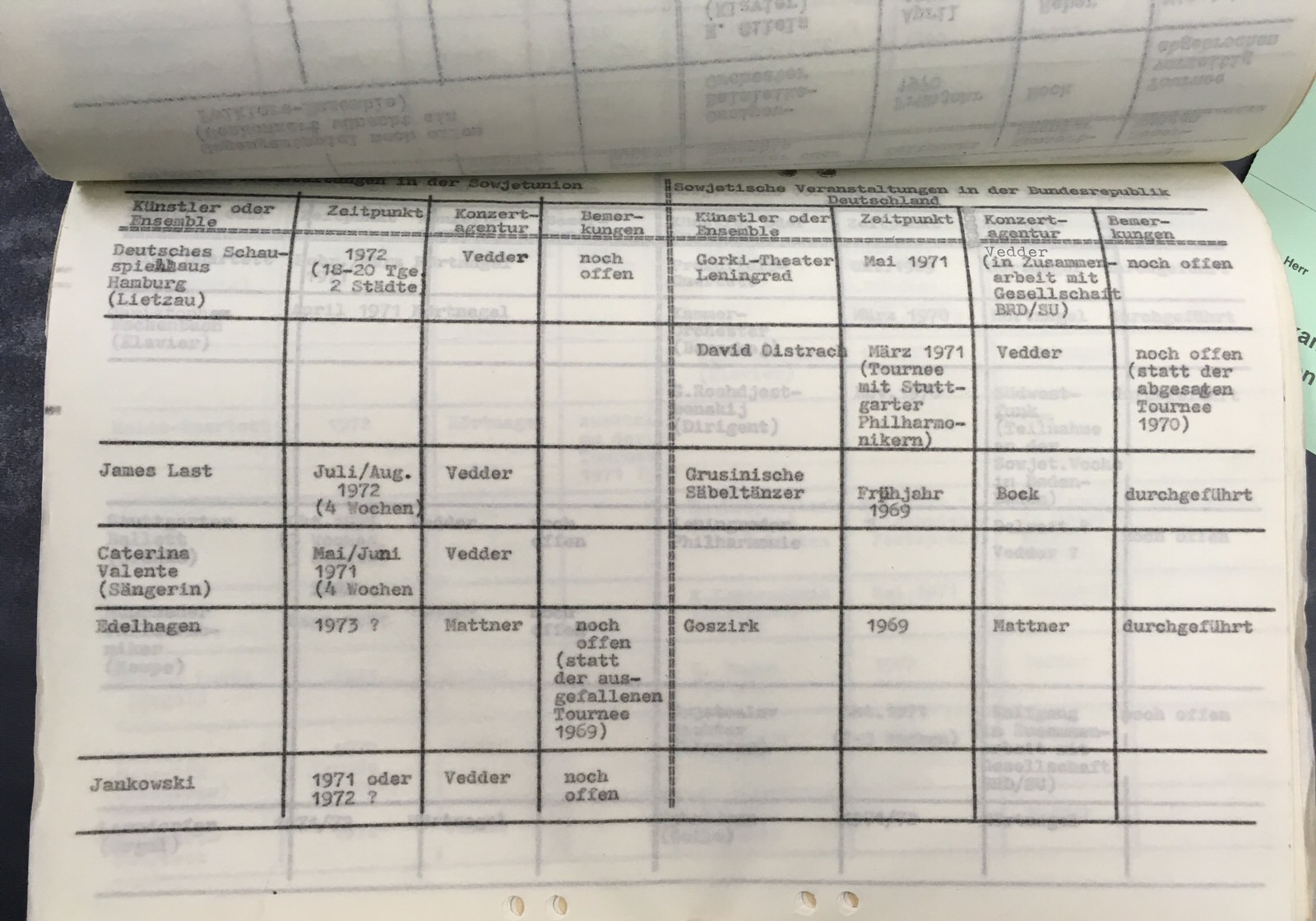

Eine Fortführung des Kulturabkommens der Fünfziger Jahre war undenkbar geworden. Damals waren noch deutsche Chöre in Russland, russische Zirkusse in Deutschland aufgetreten. Und, wie die entsprechenden Akten belegen, tauschten beide Nationen im Kontext der späteren Annäherung sogar ihre musikalischen Headliner miteinander: Russland schickte David Ojstrach. Deutschland James Last.

Im Auswärtigen Amt reagiert man nun im September 1968 schnell auf die neuen Umstände und sagt hektisch eine bereits geplante Tournee des Dirigenten Wolfgang Sawallisch ab. Die Brisanz dieses Vorgangs zeigt sich nicht nur an der Geheimhaltungsstufe, sondern auch in den handschriftlichen Kommentaren am Rand des Dokuments. Die Frage, ob man Sawallischs Bewegungsfreiheit so einfach einschränken dürfe, beantwortet der leitende Diplomat Joachim Peckert rigide (im Bild rechts unten): »Ich habe am Sonnabend telefonisch dem Vorschlag […] zugestimmt, dass Sawallisch ohne Angabe von Gründen abgesagt wird (Bündnis-Solidarität).«

Umso erstaunlicher, und nicht nur kulturpolitisch brisant, dass die Berliner Philharmoniker bereits vier Wochen nach besagtem NATO-Beschluss an die Pläne gehen, unter Herbert von Karajan im Mai 1969 erstmalig für drei Konzerte nach Moskau zu reisen. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die Reise mit gewichtigen 150.000 DM. Von »Kulturpropaganda« ist an manchen Stellen in den internen Papieren des Auswärtigen Amtes die Rede. Die gesteckten Grenzen der NATO werden bewusst ignoriert. Und wie die Korrespondenz zwischen Berliner Konzertdirektion und Moskauer Veranstalter belegt, sind bereits Anfang Oktober 1968 die Pläne für die Tournee im vollen Gange. Nebenbei enthüllen diese Dokumente auch Karajans Verdienst auf der Reise: Die Konzertdirektion Schlösser sagte ihm pro Konzert eine Gage von 4000 Dollar zu, was heute in etwa einer Gage von 25.000 Euro entspräche – die Mitglieder der Berliner Philharmoniker erhielten indes täglich ein Essensgeld von 8 Rubel.

Einige der altgedienten Musiker des Orchesters waren im Zuge des Zweiten Weltkriegs in russischer Gefangenschaft gewesen und betraten nun zum ersten Male wieder sowjetischen Boden. Die emotionale Anspannung sei mit Händen greifbar gewesen, erinnert sich Rudolf Watzel, der bei diesen denkwürdigen Konzerten in Moskau als Kontrabassist dabei war. 41 Jahre war er Mitglied der Berliner Philharmoniker, später Solobassist und Orchestervorstand. Er sitzt in seinem lichtdurchfluteten Wohnzimmer in Berlin-Zehlendorf, draußen ist klirrendkalter Januar. Wenn Watzel erzählt, scheint es, als seien die Ereignisse keine 50 Jahre, sondern vielleicht gerade 50 Tage her, so nah ist ihm jedes Detail. »Es waren ja politisch unglaublich aufregenden Zeiten«, erinnert er sich an die Umstände vor der Reise. »Wir konnten natürlich auch nicht absehen, dass der Prager Frühling scheitert.« Und dann eine derart brisante Tour nach Moskau, zusammen mit Kollegen, die die russische Sprache nur aufgrund ihrer Kriegsgefangenschaft beherrschten. Watzel selbst war damals mit 26 Jahren frisch ins Orchester gekommen, seine Probezeit war noch nicht vorbei. Einige seiner Kollegen waren wahre Urgesteine, »knorrige Gestalten, die alle noch unter Furtwängler gespielt hatten«, sagt er und lacht. Er brauchte einige Zeit, um sich einzugewöhnen. Die Faszination für den Klang aber kam mit dem ersten Ton. Karajan hatte unglaublich viel Zeit in die Einstudierung der Moskauer Programme investiert, erzählt Watzel, vor Ort dann wurde das Orchester zu einem Katalysator der politischen und persönlichen Spannungen. »Es war ein Sog, den diese Musik auf uns ausgeübt hat«, sagt Watzel. »In meinem ganzen musikalischen Leben bei den Philharmonikern: Dieses Konzert, das war für mich das unvergesslichste!«

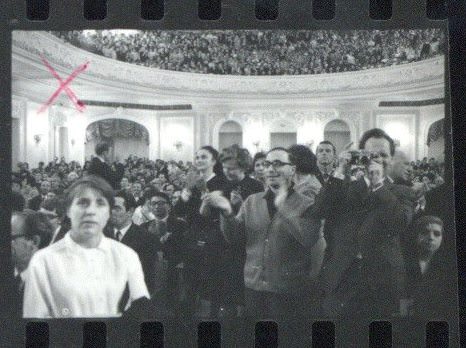

Im umfangreichen Archiv der Berliner Philharmoniker haben sich von dieser denkwürdigen Reise nach Moskau und Leningrad sowohl 64 Seiten an Berichten und Kritiken der deutschsprachigen Presse erhalten (allein ein vierseitiger Bericht in der »Bild am Sonntag«), als auch 350 Fotos des Fotografen Reinhard Friedrich. Die hier gezeigten Bilder sind größtenteils bislang unveröffentlicht, so auch jenes von Herbert von Karajan an der Passkontrolle am Moskauer Flughafen Scheremetjewo.

Die politischen Repressalien dieses Gastspiels finden inner- und außerhalb des Konzertsaals statt. So verhindert die russische Regierung einen Empfang des Orchesters und Karajans in der deutschen Botschaft, weil der Weiterflug zum nächsten Konzert nach Leningrad vorverlegt werden müsse, wegen angeblich vorausgesagten Nebels – im schönsten Frühsommer. Die Deutsche Botschaft improvisiert nun ihrerseits einen Tag früher trotzdem ein deutlich kleineres Treffen, wiederum unter erschwerten Bedingungen: Die russische Seite unterbindet die Essenslieferungen, also plündert Botschafter Helmut Allardt für die über 100 Musiker die Notrationen aus dem Keller des Hauses. Pumpernickel statt Kaviar.

Auch Karajan fühlt sich provoziert: Er will sich den im Programmheft gedruckten Affront der Bezeichnung als »Symphonisches Orchester West-Berlin« nicht länger gefallen lassen. Vor dem Konzert im Großen Saal des Moskauer Tschaikowski-Konservatoriums mit seinen 1.852 Zuhörern [Zahl nachträglich korrigiert, d.Red.] lässt er offiziell auf der Bühne verlesen, dass es sich bei jenem ominösen Orchester aus West-Berlin um das Berliner Philharmonische Orchester handele. Das Publikum reagiert amüsiert, denn derartige politisch-sprachliche Spitzfindigkeiten gehören zur Tagesordnung. Karajan derweil lässt sich am Rande der Bühne von einem seiner Musiker jede Nuance der Ansprache akribisch übersetzen – bereit, bei der leisesten politischen Anspielung das Konzert augenblicklich abzusagen.

Auf den Programmen der drei Konzerte stehen Werke von Bach, Mozart, Beethoven, Richard Strauss – aber am 29. Mai mit Dmitrij Schostakowitsch und seiner 10. Sinfonie auch der wichtigste lebende Komponist der Sowjetunion. Schostakowitsch hatte Zeit seines Lebens zwischen Verfolgung und Verehrung, zwischen Propagandamusik und drohendem Gulag gestanden, zwischen öffentlicher Diffamierung durch den Komponistenverband 1948 und erzwungenem Parteieintritt 1961. Seine 10. Sinfonie in e-Moll, die Schostakowitsch in kürzester Zeit im Vakuum nach Stalins Tod 1953 beendet hatte, ist ein osmotisches Spiegelbild dieser Zeit. Der 2. Satz zeichnet ein grausames Portrait des Diktators, und auch der Komponist selbst tritt in der Sinfonie auf, mittels seiner in Töne gefassten Initialen: D-Es-C-H. Wie ein schellenkranzbehangener Hofnarr irrlichtert das musikalisch-autobiographische Motiv zunächst durch die Sinfonie, bis es in immer zerrisseneren Wiederholungen zur manischen Anklage wird – seht nur, was sie aus mir, was sie aus uns gemacht haben.

Die Zeitzeugenberichte und Konzertkritiken dieses Tages sind sich einig: So hatte Karajan mit seinen Philharmonikern noch nie gespielt. Von »200 Prozent« spricht der junge, im Publikum sitzende Mariss Jansons später. Dank eines versteckten Mikrofons im hinteren Teil der Bühne hat sich bis heute ein Eindruck dieses Abends erhalten, der beim russischen Label Melodija zu finden ist – auch wenn von sowjetischer Seite vorher versucht worden war, jegliche Aufzeichnung zu unterbinden.

Als Rudolf Watzel den Beginn dieser Aufnahme hört, verändert sich seine Körperhaltung. Aufrecht lauscht er, jeder Muskel ist gespannt. Mit einem Tasten eröffnen die tiefen Streicher die Sinfonie, ein wisperndes Fragen, das Watzel vergleicht mit einem »Malen in schwarzen Farben«, voll von »elementarer Trauer«. Er scheint wieder mittendrin zu sein in diesen Minuten, wirkt wie hineingesogen in die Musik. Beim ersten Solo der Flöte zieht er ein Stückchen seinen Ärmel hoch, weil er Gänsehaut bekommen hat. Wie man bis heute hören kann, speist sich die Kraft dieser Aufführung besonders aus Karajans rhythmischer und klanglicher Unerbittlichkeit. Dem in der Karajan-Rezeption gern gewählten, und nicht immer unberechtigten Vorwurf seines Schönheitszwangs steht hier eine brüchige und grelle Lesart der Extreme Schostakowitschs entgegen. Immer wieder reduziert Karajan das vermeintliche Pathos, um Raum für das Unsagbare, für Schostakowitschs Zwischentöne zu finden. Da ist es in manchen der verzweifelt gleißenden Ausbrüchen der Sinfonie, als durchschneiden die Blechbläser das fragile Klangbild wie mit einem Schweißbrenner.

Nach dem gewaltigen Schlussakkord bricht ein rasender Jubel los. Sprechchöre skandieren »Karajan« und »Schostakowitsch«. Aus einer der vorderen Reihen erhebt sich eine gebeugte Gestalt, zittrig, nervös, aber – und das ist selten – lächelnd. Schostakowitsch besteigt die Bühne, steht minutenlang neben Karajan, dort, wo zuvor der Sturm seiner Musik getobt hatte, im Orkan des Applauses, »der einer Demonstration gleichkam«, wie sich Peter Csobádi, Karajans langjähriger PR-Chef, später erinnert. Csobádi schreibt: »Der ehemals verfemte Komponist erlebte vielleicht den größten Triumph seiner Laufbahn.«

Beide nehmen sich an den Händen. Auf der einen Seite dieser politischste und vielleicht gleichzeitig erfolgreichste und verfolgteste Komponist der Sowjetunion. Auf der anderen jener Dirigent, der Schostakowitsch so verehrt, und dem man in Anbetracht seiner steilen Karriere unter den Nationalsozialisten und seines doppelten Eintritts in die NSDAP eine Menge vorhalten kann. Eine Begabung für das Gespür politischer Momente gehört ironischerweise auch dazu. Von diesem Moment hat sich auch ein Foto erhalten: Karajan mit einem etwas künstlichen, angespannten Lächeln, und Schostakowitsch mit der vorsichtig gewordenen Miene unheilvoller Erinnerungen. »Da trifft sich ein Komponist mit ‘nem Dirigenten«, erinnert sich Rudolf Watzel, mit leiser, eindringlicher Stimme. »Der Komponist ist unter der Diktatur fast zerbrochen, fast zerstört worden – und der andere hat Karriere gemacht. Und beide wissen darum, beide wissen, dass sie falsche Kompromisse gemacht haben.«

Dieser denkwürdige 29. Mai ist am heutigen Mittwoch auf den Tag genau 50 Jahre her. Im Zeitalter von Livestreams und global agierenden Dirigentinnen und Dirigenten ist der kulturelle Austausch längst ein anderer geworden, und Kultur, die sich über Grenzen hinwegsetzt, mehr die Regel als die Ausnahme. Und doch lassen die Umstände eines derartigen Auftritts wie hier, inmitten des Kalten Krieges, gemeinsam mit einem zugleich gefeierten und verfemten Aushängeschild wie Schostakowitsch, aufhorchen. Jene enge Verzahnung von Musik und Auswärtiger Kulturpolitik ist keine Selbstverständlichkeit, sie ist harte, unmusikalische Arbeit. Im historischen Spiegel dieses Konzerts, das die diplomatischen und ideologischen Vorgaben der Zeit ignoriert, und einen nonverbalen Moment der Völkerverständigung zwischen Ex-Kriegsgefangenen und vermeintlichem Klassenfeind erschafft, zeigt sich bis heute das Potential eines manchmal eher belächelten »Kulturaustausches«, an das sich zu erinnern lohnt. ¶