Historiker Martin Rempe über Arbeitskampf im Orchester.

Musik wird von Menschen gemacht, sinfonische Musik sogar von ziemlich vielen. Und doch fallen die meisten von ihnen, die neben Star-Solist*innen, Dirigen*innen oder Komponist*innen, fast immer unter den Tisch, wenn von klassischer Musik und vor allem auch ihrer Geschichte die Rede ist: die »gemeinen Orchestermusiker«. Ihnen widmet sich der Historiker Martin Rempe mit seiner »Musikgeschichte von unten«.

Als prägend für das Selbstverständnis der klassischen Musikerinnen und Musiker in Deutschland schätzt Rempe den ersten großen Orchesterstreik hierzulande ein: 1908 verweigerte das Kaim-Orchester, damals die Münchner Nummer 1 für sinfonisches Repertoire, das zum Beispiel auch 1901 für die Uraufführung von Mahlers Vierter Sinfonie engagiert wurde, den Dienst. Welche Folgen das für die Selbstverortung der Musiker*innen zwischen Kunstschaffen und Angestellten-Dasein hatte, erklärt mir Martin Rempe am Telefon.

VAN: Wie kann ich mir die Stimmung vor dem Streik vorstellen? Hat es da lange gebrodelt im Orchester? Gab es einen konkreten Anlass, der das Fass zum überlaufen brachte?

Martin Rempe: Im Oktober 1906 hat ein neuer Dirigent beim Kaim-Orchester angefangen. Georg Schneevoigt war ein Orchestertyrann, der sich sehr schnell unbeliebt gemacht hat. In einem Konzert in Mannheim Anfang 1908 hat das Orchester, um Schneevoigt eins auszuwischen, die Holländer-Ouvertüre am Anfang nur mit halber Kraft gespielt. Daraufhin wollte Schneevoigt den Rädelsführer, den 1. Flötisten, entlassen, was wiederum Solidaritätsaktionen und den eigentlichen Streik nach sich zog.

Wie sah der aus?

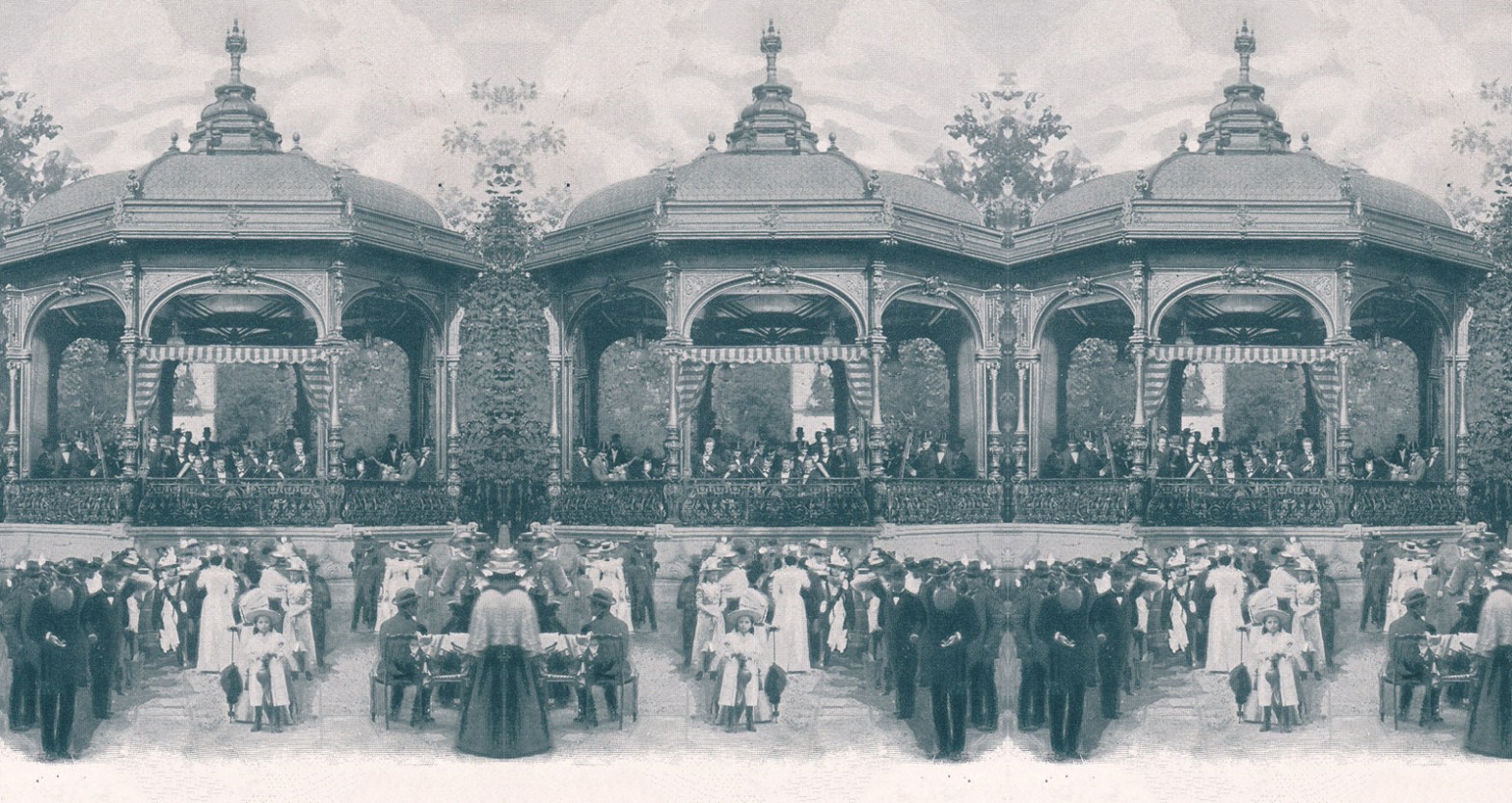

Der Streik richtete sich nicht nur gegen den Dirigenten, das war die erste Dimension. Die zweite Dimension war der Protest gegenüber dem Unternehmer, Hofrat Franz Kaim selbst, der das Orchester 1893 gegründet hatte. Der zahlte nicht nur schlechte Löhne, was damals natürlich nichts Außergewöhnliches war, sondern schrieb auch Vertragsbedingungen vor, die unterirdisch waren: Wenn man als Musiker länger als zwei Wochen krank war, musste man zum Beispiel selbst einen Ersatz organisieren und den auch selbst bezahlen. Eine dritte Akteursgruppe, gegen die sich der Streik richtete, waren die Führungsfiguren des Münchner Musiklebens. Es gab in München 1908 eine Gewerbeausstellung, auf der auch Musik gespielt werden sollte. Dafür wurde ein Musikkomitee gebildet, unter anderem mit Max von Schillings, Siegmund von Hausegger – beides Dirigenten – und Paul Marsop, einem etablierten Münchner Musikkritiker. Die haben das Kaim-Orchester für die Gewerbeausstellung gemietet, ein extrem ambitioniertes Programm aufgestellt und in Vertrag geschrieben, dass vier Holzbläser, teilweise langverdiente Mitglieder dieses wirklich sehr gut bgeleumdeten Orchesters, bei diesem Programm nicht spielen dürfen, weil sie den künstlerischen Ansprüchen des Komitees nicht gerecht würden. Auch der Konzertkritiker der Münchner Neuesten Nachrichten schrieb regelmäßig schlecht gegen diese Holzbläser, das war eine Art von individuellem Musikermobbing. Gegen genau diese Regelung begehrte der Streik auf. Der Vertrag wurde in Folge des Streiks aufgelöst. Das Komitee wollte dann ein anderes Orchester finden, das hat aber nicht geklappt. Und hier kommt der Musikerverband ins Spiel, so etwas wie die damalige Musiker-Gewerkschaft. Der Verband hat einen Boykott über dieses Musikkomitee verhängt und ausgerufen, dass seine Mitglieder nicht für dieses Komitee arbeiten sollen. Das Komitee hat versucht, das Münchner Hoforchester zu gewinnen, die haben sich aber mit dem Kaim-Orchester solidarisiert und so musste das Musikkomitee geschlossen zurücktreten.

Die Streikenden des Kaim-Orchesters haben sich zu einem neuen Orchester zusammengeschlossen, selbstorganisiert, das Tonkünstler-Orchester. An dem Namen sieht man schon, dass die sich selbst wirklich als Künstler verstanden haben. Das war finanziell aber schwierig. Es wurde geringfügig von der Stadt unterstützt, die im Konflikt tendenziell eher auf Seiten der Musiker stand und durch Spenden, die dann aber nach und nach versickerten. Kaim suchte sich ein neues Orchester zusammen, überwiegend mit Musikern aus England und den Niederlanden, Musiker aus Deutschland waren für ihn schwer zu gewinnen. Dieses neue Orchester hieß Konzertverein-Orchester. Es gab also plötzlich zwei Sinfonieorchester in München für einige Jahre. 1911 wurden beide dann unter dem Namen des Konzertverein-Orchesters wiedervereinigt und daraus gingen in den 1920er Jahren die Münchner Philharmoniker hervor.

Nochmal zurück zum Prostest – wie sah der konkret aus? Wurde gar nicht mehr musiziert, oder nur noch ›mit halber Kraft‹? Gab es Streikversammlungen? Weiß man was über die politischen Einstellungen der Musiker?

Das kam man leider sehr schlecht rekonstruieren, weil dazu die Quellen fehlen. Was wir wissen: Der Rädelsführer, der Flötist Reinhold Panzer, war im Musikerverband aktiv und ein Vertreter rustikalerer Formen des Protests. Der Musikerverband verstand sich eigentlich eben nicht als Gewerkschaft, sondern als wirtschaftsfriedlicher Berufsverband, also als einer, der auf Streiks verzichtet und versucht, in Verhandlungen zu Ergebnissen zu kommen. Panzer war auch SPD-Mitglied, deswegen hat Hausegger den Streik auch als ›sozialdemokratischen Terrorismus‹ bezeichnet. Es gab also SPD-nahe Sympathien im Orchester.

Zeitgenössisch löste dieser Streik eine Debatte aus, im Münchner Musikleben, im Feuilleton, bei der man sehen kann, dass es da auch im Bürgertum Befremden gab über die harschen Reaktionen der Münchner Musikeliten. In der Zeit waren die Belange der Arbeiterbewegung, die Sozialdemokratie eigentlich in gewissem Maße anerkannt. Hausegger und Schillings legten aber Meinungen an den Tag, die eigentlich eher in die Zeit der Sozialistengesetze der 1870er und 80er Jahre, wo sozialdemokratische Aktivitäten verboten waren, passen.

Inwiefern hat sich durch den Streik das Rollenverständnis der Musiker verändert?

Der Streik war gewissermaßen ein Weckruf für die Berufsgruppe. Die Musiker sind sich darüber klargeworden, dass sie sich nicht nur in einer Welt der Kunst, sondern auch in einer Arbeitswelt, wie andere Abreitnehmer auch, bewegen. Das führte zu einem selbstbewussteren Auftreten der Interessenorganisationen der Musiker gegenüber Stadtverwaltungen und privaten Orchesterunternehmen.

Wie hat sich dieses Selbstverständnis dann in der Folge entwickelt, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen?

Das Selbstverständnis als Künstler – und damit einhergehend ein sehr distanziertes Verhältnis zu allem, was ›schnöde Erwerbsarbeit‹ ist – hebt den Musiker ab vom Beamtem oder Industriearbeiter. Aber das ist genau das Spannende an dieser Geschichte, dass den Musikern klar wird: Es kann nicht alleine um künstlerische Belange gehen.

Warum haben Sie eigentlich angefangen, sich mit Musikgeschichte zu befassen?

Die Frage ist ja immer, wer für wen Geschichtsschreibung betreibt. Wenn Institutionen selbst ihre Geschichte schreiben, kommt es meist zu den Darstellungen großer Dirigenten, toller Konzerte… Man kann das Musikleben aber auch als Linse nutzen, um in sozialgeschichtlicher Perspektive gesellschaftliche Konflikte offenzulegen und zu zeigen, dass das Musikleben eigentlich auch nicht anders funktioniert als das ›echte Leben‹. So kriegt man auf der anderen Seite aber auch einen anderen Blick auf die Geschichte der Musik und die Musik selbst, einen anderen als die Meistererzählung – große Künstler, geniale Komponisten und Interpreten –, die wir immer noch haben. Die breite Masse der Musiker kommt da nicht vor. Dagegen versuche ich, auch mit einem Buch, an dem ich gerade arbeite, aus der Perspektive ›normaler‹ Berufsmusiker eine Art Geschichte des Musiklebens von unten zu schreiben.

Was ich aus heutiger Perspektive mit Blick auf den Streik von 1908 bemerkenswert finde: dass ein Auslöser die Solidarität des ganzen Klangkörpers mit einzelnen Musikern war. Ich höre oft, dass die Musiker*innen es heute als Problem wahrnehmen, dass sich innerhalb eines Orchesters untereinander zu wenig solidarisch verhalten wird, dass Musiker*innen sich nicht gegenseitig in Schutz nehmen gegenüber Angriffen von außen oder auch vom Dirigierpult aus.

Ich würde das sehr zugespitzt sagen: Es liegt daran, dass es Orchestermusikern heute wesentlich besser geht als vor gut 100 Jahren. Da hat man Angst, diese Situation zu gefährden, indem man sich mit den gemoppten Personen solidarisiert. Es gibt heutzutage mehr zu verlieren. Das ist um 1900 ganz anders, da geht es allen gleich schlecht. Alle sind gleich unzufrieden, das ist eine bessere Basis für Solidarität. Dieser Zusammenhang ist meines Erachtens aber kein spezifisches Musiker-Phänomen, sondern lässt sich genauso auch in anderen Arbeitsfeldern beobachten.¶