Die Goldberg-Variationen hören mit Arno Lücker.

Hier beginnt dieser Text. Stets sind es Anfänge, die wichtig sind. (Fail.) Anfänge von Texten, Anfänge von Reden, Anfänge von musikalischen Werken. Der Vollidiot, der »mal bei einer Werbeagentur gearbeitet« hat, spricht wohl von »catchy«. So der Beginn von Peter Tschaikowskys erstem Klavierkonzert oder von Also sprach Zarathustra von Richard Strauss, obwohl noch weniger »Melodie« als bei Tschaikowsky. Es sind musikalische Zustände, die im Ohr bleiben – und bei Strauss weiß man allgemein noch weniger, wie es nach der bekannten filmmusikalisch prominent verwendeten Einleitung eigentlich weitergeht. Beziehungsweise, dass es überhaupt weitergeht.Die ersten eindrücklich zynisch-kalten Schilderungen des Beginns bilden tatsächlich auch schon den Höhepunkt von Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften, denn niemand interessiert sich für die ellenlangen Ergüsse über Erotik mit der eigenen Schwester, die die restlichen achtundneunzig Prozent des Buches ausmachen. Auch das Thema der Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach ist auf vielen Kuschel-Klassik-CDs und -Playlists zu hören. Ohne die nachfolgenden Variationen. So geht das natürlich nicht. Denn anders als bei Musil nimmt die musikalische Qualität bei Bach nicht abrupt ab. Im Gegenteil.

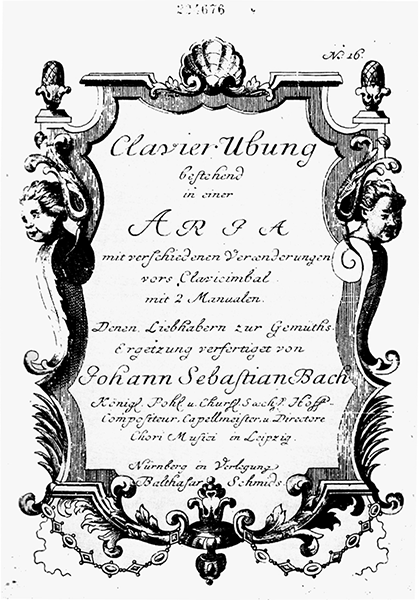

Eigentlich nannte Bach das betreffende Werk Clavier Übung / bestehend / in einer ARIA / mit verschiedenen Verænderungen / vors Clavicimbal / mit 2 Manualen – und fügte dem Titel hinzu: »Denen Liebhabern zur Gemüths- / Ergetzung verfertigt von / Johann Sebastian Bach / königlich Pohlnischer u. Churfürstlich Sächsischher Hoff- / Compositeur, Capellmeister, u. Directore / Chori Musici in Leipzig«, aber das ist ein ganz üblicher musikgeschichtlicher Umstand. Nichts mit Marketing. Kurze Titel waren zur Barockzeit unbeliebt. Die meisten Operntitel würden heute auf keine Eintrittskarte mehr passen. Das Wort »Barock« kommt schließlich im Ursprung wohl aus Portugal und heißt so viel wie »schiefrunde Perle«. Warum eigentlich nicht einfach »Perle«, wenn es auch kompliziert geht? Barock halt.

Noch immer – ein zweites Missverständnis – glauben viele Menschen, dass die Goldberg-Variationen zum Einschlafen taugen. Man habe gehört, dass Bach dieses – je nachdem, ob alle Wiederholungen mitgespielt werden oder nicht – bis zu neunzigminütige Werk für einen Adeligen komponiert habe, der an Einschlafprobleme litt und folglich mit Bachs gelehrigem Werk in den Schlaf gependelt werden sollte. Mitnichten.

Reichsgraf Hermann Carl von Keyserlingk (1696–1754), russischer Botschafter Sachsens, hatte Johann Gottlieb Goldberg (1727–1756) an den Dresdner Hof geholt, als der in der Beherrschung von Tasteninstrumenten frühbegabte Goldberg gerade einmal zehn Jahre alt war. Bach wurde zeitweise sein Lehrer. Keyserlingk litt wohl an einer Erkrankung, die – möglicherweise im Zusammenwirken mit der Medizin, die er deswegen einzunehmen hatte – als Nebenwirkung Schlaflosigkeit mit sich brachte. Bach habe im Auftrag des Grafen die Variationen komponiert – auf dass Johann Gottlieb das irgendwann Goldberg-Variationen genannte Mammutwerk Keyserlingk vorspielen möge, wann immer dieser wieder einmal nicht schlafen könne. Aber das ist auch nur eine Geschichte. Muss nicht stimmen.

Die Goldberg-Variationen – Ende 1741 erstmals im Druck erschienen – sind dabei durchaus ein Werk zum Zeitvertreib, zur Unterhaltung – und zum Einschlafen kaum geeignet. Darüber hinaus sind die Variationen, bei denen die Harmonien über der bleibenden Bassfolge als Orientierungspunkt immer wieder anders in allen möglichen Stimmen und Lagen ausfiguriert, virtuos versetzt, mit diversen kontrapunktischen Techniken er- und aufgefüllt, im französischen, italienischen und englischen Stil rhythmisch bespiegelt, in einen Gassenhauer überführt, dabei steten Tempo- und Stimmungsveränderungen ausgesetzt werden, vor allem eines: ein musikalisches Lehrwerk ihrer Zeit. Bach wollte mit diesem Kompendium an zeitgenössischen – und zum Teil »veralteten« – Kompositionstechniken beweisen, was er kann. Eine Nabelschau des gelehrten Komponierens für Tasteninstrumente; Variationen auf ein zwar schönes, doch nicht weiter spektakuläres Thema. Banal ist das Thema nicht; banal ist, was später für Ludwig van Beethoven Anlass wurde, seine eigene kreative Genervtheit in Form von dreiunddreißig Diabelli-Variationen (1823) über einen ziemlich plump-rumpelnden Walzer auszudrücken. Das zweitgrößte Variationswerk für Tasteninstrumente – nach Bachs Variationen in G-Dur (und manchmal auch in g-Moll), so sagen es die Leute, die in solchen musikgeschichtlichen Einordnungszusammenhängen auch gerne Worte wie »Testament«, »Gott« oder »Heilig« in den vor Bedeutungsschwangerschaft schon ganz wehleidig-feuchten Mund nehmen.

Vorweg geschickt sei das größte und immer noch nicht flächendeckend gelöste Problem des Goldberg-Variationen-Hörens: Bei den meisten Aufnahmen ist jede einzelne Variation als eigene Nummer getrackt. Uns rissen schon in Kinderjahren die als lauteste Stille überhaupt – teilweise sogar versetzt mit einem Geräusch – immer wieder neu nervig hörbaren Übergänge aus dem Hörerlebnis heraus. Noch mancher Streamingdienst bekommt es nicht hin, wirklich ununterbrochene Übergänge beim Ablaufen der Tracks zu gewährleisten. Am besten höre man die Goldberg-Variationen also als einzelnen Track mitsamt aller Variationen, wenn denn überhaupt verfügbar.

Als legendär gelten die beiden Einspielungen Glenn Goulds (1932-1982) aus den Jahren 1955 und 1981.

Schön unbedeutsam und geradezu flott im Tempo spielt der damals dreiundzwanzigjährige Gould das glockige G-Dur-Thema der Variationen. Der sonst nicht unbedingt sich als Meister der Phrasierungskunst auszeichnende Gould geht vor Minute 01.20 äußerst empfindsam in ein selbst erdachtes Pianissimo. Gould kommt – trotz aller Trockenheiten – aus der Linie romantischen Klavierspielens, was viele Fans bis heute nicht wahrhaben wollen. Gould ist ein Romantiker ohne Pedal und mit der Tendenz zum Hacken und Hassen.

Das Thema der zweiten Einspielung Goulds, wenige Monate vor seinem todbringenden Schlaganfall entstanden, erklingt hier – in »reifer Späte« (als Formulierung eigentlich Unsinn angesichts des mit fünfzig Jahren zu frühen Ablebens) – in fast doppelt so langsamer Geschwindigkeit. Positiv könnte man sagen, Gould sinnt hier seinen frühen Jahren durch die Töne Bachs als musikalisches Medium nach. Negativ bemerkt strotzt schon die thematische Aria beim »späten« Gould vor schmerzenden Selbstgefälligkeiten und Unmusikalitäten. Furchtbar der penetrant buchstabierte Triller bei Minute 00.57. Bei 01.42 kommt es zur fast gewalttätigen Betonung zweier Nebentöne, die zeigt, dass es Gould vor allem um sich selber ging: um seinen Narzissmus, Bach besser als andere verstanden zu haben. Keck ist das Ganze natürlich trotzdem.

Auch der selbstredend auf einem Cembalo spielende Trevor Pinnock versteht das Aria-Thema in seiner Aufnahme von 1980 durchaus als eine »Meditation«, ja, bei ihm zerfällt die Struktur zwischenzeitlich als Erinnerung an alle Zerbrechlichkeit allüberall auf der Welt, doch findet er sogleich den summend-brummenden roten Faden wieder, unterscheidet schon im Thema zwischen Linie und Moment. Das macht von Anfang an glücklich und zufrieden.

Am wenigsten ruht sich Grigory Sokolov (1982) auf den vielen Trillern und Verzierungen aus, sondern lässt bei Ornamenten stets seine flinken Finger flitzen, um gar nicht in den Verdacht allzu früher Melancholie zu geraten. Russisch-romantisch ist das Ganze dabei doch. Und das muss nicht falsch sein – kann aber auch gehörig nerven.

Sympathisch verschludert, wie nach einem angenehm verknuddelten Aufwachen, erklingt das Thema bei András Schiff (1986) aus dem Moment heraus, wie eine spontane Empfindung/Erfindung. Schiff geht voran, hetzt fast, aber alles im Dienste der Linie, des Pfeils nach rechts. Darauf kann er dann im Folgenden kunstvoll aufbauen.

Ähnlich viel Zeit wie der Gould von 1981 nimmt sich Andrei Gavrilov in seiner 1993 entstandenen Studio-Einspielung. Doch in Abgrenzung dazu schlägt er höchst lyrische Töne an – und macht dabei von dem Forte-Pedal ausgiebigen aber geschmackvollen Gebrauch. Böse gesagt: Gavrilov langweilt kolossal. Wahrscheinlich Understatement. Aber wie Schiff: mit dem Blick nach vorne.

Auf einem hellen, obertonreichen Cembalo spielt Christine Schornsheim (1994) die Goldberg-Variationen und erreicht im Zusammenwirken mit ihrer ausdifferenzierten Verzierungskunst die denkbar herrlichste barocke Pracht überhaupt! Bei Schornsheims Aria wird deutlich, woher die Komposition stammt: aus einem Zeitalter der (projizierten) Üppigkeit und Fülle. Schornsheims Cembalospiel adelt das Thema, nimmt jegliches masturbatorische Selbstmitleid anderer junger Interpreten heraus. Das klingt nach Gold, nach dem Ursprungsort des Entstehens, nach Schloss und Burg – und nach ehrlichem, güldenen Trost.

Alternative Verzierungen und Umspielungen bringt dann Mahan Esfahani (2016) ein, um etwas geschmäcklerisch zu überraschen: Seine Aria erinnert damit bisweilen an einen Lückentext, an eine bekannte Melodie, bei der Töne wegbleiben und plötzlich in der Melodieführung tiefer als erwartet umkreist auftauchen. Mutig. Vielleicht aber auch etwas gewollt.

Fast ein wenig dem Thema nachsinnend – »im Schnellen grüblerisch« – beginnt Esfahani, ebenso gescheit, die erste Variation, um dann in den Sog eines sehr angenehmen Grooves zu geraten, der nur durch das erneute Abwarten nach den jeweiligen Doppelstrichen kurz durchbrochen wird. Das ist interessant. Schon die zweite Variation bringt im Grunde grundsätzlich so etwas wie die »melancholische Seite« der Goldberg-Variationen ins Spiel. So früh singt uns Bach also etwas über die fröhliche Vergänglichkeit allen Seins vor. Ähnlich ist die Stimmungslage in der kanonischen 12/8-Variationen. Geschmackvoll, wie Esfahani sich irgendwann schlichtweg dem Fluss der Musik hingibt. Der erste rausgehauene Ton von Variation 1 ist im Vergleich bei dem »späten« Gould von kindlich-dementer Plumpheit. Das lässt sich heute höchstens noch parodieren, ohne dass es witzig ist, denn Gould schien es selten wirklich gut zu gehen.

Pinnock schaltet in den Variationen 1-4 zu sehr auf Autopilot. Das funktioniert ganz lustig bei der zünftigen vierten Variation, wirkt aber davor und danach zu erstarrt. Variation 5 perlt dafür so schön schnurrend ab, wie man es eben nur von einem Cembalo bekommt. Kaum eine der anderen Variationen ist so sehr für das Cembalo geschrieben worden – und eben nicht für einen modernen Flügel.

Sokolov zündet dagegen den Turbo. Wie immer klingt es bei ihm profund und gleichzeitig etwas – aber merkwürdig angenehm – diktiert. Die Tonwiederholungen im Bass der ersten Variation tatzt Sokolov schwergewichtig und sehr witzig auf die Klaviatur. Das macht er schließlich immer, wenn er barocke Repetitionen – bei Couperin und Rameau – zu spielen hat: Im Grunde viel zu hart und prankig, aber dann doch seltsam gut zu hören. Ein ganz merkwürdiger Wechsel vollzieht sich dann in Sokolovs Spiel von Variation II. Plötzlich sind die Sechzehntel so kurz wie bei Glenn Gould – und alles ist sehr trocken und so gar nicht mehr lukullisch.

Schiff unterscheidet die Tondauern der ersten Variation auf engstem Raum – und das wie immer (fast) ohne Pedal. Das löst eine höchst erquickende Stimmführungsfreude beim Hören aus. Gavrilov geht die erste Variation ästhetisch ähnlich, aber weit weniger erfüllt und subtil an. Ein wenig langweilig. Esfahani zeigt – wie bereits bei seiner zögernd-durchbrochenen Aria – schon zu Beginn der ersten Variation das leichte Abwarten, den Respekt vor dem Werk, vor der Interpretationsgeschichte. Er erzählt eine Geschichte. Und dann fließt es so dahin.

Die totale Polyphonie präsentiert Schornsheim ab der ersten Variation. Das ist ein Singen und Klingen in allen Stimmen, ausgewogen, kontrapunktisch gleichwertig und dabei kein wenig akademisch: Durchhörbarkeit, vielstimmiges Singen selbst in den hyperaktiven Charaktervariationen – eine völlig unterschätzte Aufnahme.

Die siebente Variation beruht auf einer Tanzform des 17. Jahrhunderts, der Gigue, wobei diese hier langsamer er- und gefühlt wird als üblich. Der große Johann Mattheson (1681-1764) schreibt in Der vollkommene Capellmeister (Hamburg 1739), es gäbe »welsche« Gigue-Formen, »welche nicht zum Tantzen, sondern zum Geigen (wovon auch ihre Benennung herrühren mag) gebraucht werden«. Und um eben so eine etwas »deutsche«, sprich: behäbigere Gigue handelt es sich hier.

Der junge Gould versteht Variation 7 überraschend lyrisch, bleibt aber doch ganz bei sich, indem er die eingeschobenen Zweiunddreißigstel auf »trockene Brillanz« trimmt. Das passt zu Paganini-Liszt. Hier passt es nicht. Schöner perlen die Zweiunddreißigstel bei Gould des Jahres 1981. Gould exerziert allerdings die Verzierungen so offensiv vor, dass die barocke Tanzform schlichtweg gestört und, mit fehlgeleitetem Manierismus überstülpt, gleichsam an die einsame Studiowand narzisstischer Projektionen gerotzt wird.

Kürze und Peppigkeit bringt Pinnock anlässlich von Variation 7 ins Spiel: ein kurzer Zoom in eine zu Bachs Zeit schon längst zehntausendfach durchgespülte Tanzform, die hier wie ein freundliches, aber auch fast schon ironisches Zitat wirkt; wie eine Momentaufnahme mit ganz schön viel Vergangenheit drin. Und Sokolov gelingt in Variation 7 zwar die gekonnte Imitation eines Cembalos, doch wird bei ihm die Gigue zur nostalgischen Pendelei – ohne, dass die Erinnerung an den eigentlich gemeinten Tanz durchdringt.

Um eine auffällige Charaktervariation handelt es sich bei Variation 13. In einer Kantate hätte Bach eine solche Oberstimme der Solo-Geige überantwortet. Dabei steht das Ganze in Dur, wiewohl Variation 13 ganz klar melancholische Züge aufweist. Doch die traurigsten Stücke der Weltliteratur stehen ohnehin allesamt in Dur! Wer »Moll« mit »traurig« übersetzt, der hat erstens – tödlich fatal – in Musikgeschichte und Latein nicht aufgepasst und zweitens nie eine Liste mit den wirklich traurigsten Stücken seines Lebens erstellt! Scher dich hinfort, törichter Wicht!

In Variation 13 betritt das Aria-Thema mit freundlichsten Grüßen den Raum. Bach erlaubt sich den höchst gelehrten Spaß, den Hörer, der sich längst drauf eingestellt hatte, dass der Komponist hier eben Variationen über einen Bass, nicht über eine Oberstimme schreibt, mit einer herrlichen Melodie-Variation zu überraschen.

Esfahani spielt die Variation 13 mit lieblichster Unschuld und Innigkeit, ohne allzu sehr gefahrvoll zu versinken. Was für ein intelligenter Interpret. Inkonsequent der junge Gould, der einerseits ab Minute 00.29 versucht, die langen Töne der linken Hand durch Betonung herauszuarbeiten, wirklich wichtige Töne und deren Anschlüsse aber – wie die Bassnote und deren Fortsetzung im Bass bei Minute 01.29 – übersieht.

Irgendwie ganz hübsch verspielt und süß, doch präzise vertüddelt tiriliert uns Gavrilov Variation 13 vor. Er wählt das mit Abstand sportlichste Tempo und schenkt uns leider keine einzige Legato-Passage, sondern zupft herum, als gälte es den jungen Gould an Staccatohaftigkeit zu überbieten. Gavrilov nutzt die Chance dieser Variation nicht, die darin besteht, eben kein Virtuosenstück daraus zu machen.

Überraschend hart meißelt Schiff die Violin-Linie heraus. Weder die Violine singt hier – noch die viel zu sehr im Hintergrund schnöde mitklingende Begleitgruppe. Niemand braucht an dieser Stelle irgendeine Art von Härte. Niemand.

Selbst Schornsheim geht die Angelegenheit von Variation 13 recht sportlich an. Und trotzdem singt die Interpretin auch hier ein polyphones Lied voller Schönheit.

Von dieser Schönheit in dem Verstehen von Variation 13 bräuchten die Interpreten einiges mehr, denn dann wäre der Kontrast zur hereinschneienden vierzehnten Variation von umso größerer – erlaubten – löblichen Knalligkeit. Hier springt die rechte Hand in Bereiche unter der linken Hand und schnell wieder zurück, hier kommt es zu einer der fröhlichsten Momentaufnahmen in Bachs gesamtem Schaffen für Tasteninstrumente. Das schmeckt italienisch; da winkt Scarlatti.

Der junge Gould gefällt sich hier darin, zu zeigen, dass er autistisch jede Note treffen und in exakt der gleichen Lautstärke Musik machen kann. Nichts mit Lebensfreude. Das klingt nach deutscher Finanzbehörde. Immerhin gibt es in Goulds zweiter Aufnahme ein paar wenige dynamische Wechsel. Die hingepampten Staccato-Noten wirken hier allerdings noch schmerzvoller, weil schlichtweg unmusikalisch. Pinnock zeigt, dass man bei dieser Variation auf dem Cembalo per se auf dem richtigen Weg ist. Denn eigentlich muss man gar nichts machen, außer die Töne treffen. Aber eben nicht so wie Gould!

Dann der große Kontrast: die erste Moll-Variation. Mit dieser Klage kann Gould selbstverständlich nichts anfangen. Das hat weder Linie noch Dynamik. Andererseits wirken dann geistesblitzartige Momente der Stille bei Abschlüssen vor Doppelstrichen natürlich umso berührender. Aber entstehen dynamische Schönheiten wirklich dadurch, dass man alles gleich laut spielt, um dann ein oder zwei Mal ein Phrasenende ins Pianissimo zu überführen?

In seiner Live-Aufnahme setzt Sokolov bei dem Quint-Kanon von Variation 15 ganz auf Linie, vergeudet durch ein etwas zu schnelles Tempo die Möglichkeit tieferen Ausdrucks. Anders Schiff, der hier zwar frappierend trocken zu Werke geht, doch aus dieser Trockenheit irgendwie ganz großen Ausdruck entfaltet. Und wie immer weiß man bei Schiff nicht, wie er das eigentlich macht, so ganz ohne Pedal und dynamische Bizarrerien!

Wunderschön und einzigartig elegisch bringt uns Schornsheim Variation 15 näher. Mit minimalsten Verzögerungen und »Beschleunigungen«, die man gar nicht so nennen sollte, entsteht hier ein ganzes Seelenbild, ein Gesang voller Leben und süßlich-kindlicher Klage. Artikulation und Ausdruck in Form eines Bewegungsspiels auf engstem Raum, dem dabei niemals seine Linie abhandenkommt.

Und nach dieser Elegie in g-Moll bietet Bach mit Variation 16 die herrlichste Überraschung an. Eine französisch-punktierte G-Dur-Ouvertüre mit Zweiunddreißigstelanläufen und tausend barocken Theatervorhängen, die uns VAN-Leser*ynnen fürderhin gaenzlich enthusiasmierth zurücke lassen, fürwahr!

Schornsheim ist sich des Effekts dieses Übergangs freilich bewusst, doch ist sie gleichsam fast etwas zu bescheiden, um die Knalligkeit dieses Kontrasts über Gebühr zu betonen. Gavrilov, der Variation 15 noch in romantisch-bräsiger Verharrung – er braucht fünfeinhalb Minuten dafür – zugebracht hat, macht in Variation 16 leider »einen auf Gould« und diktiert selbst die Zweiunddreißigstel auf eine Weise derart gleichförmig, dass ihm als Kapellmeister unter Ludwig XIV. der sichere Tod durch Henkers Hand widerfahren wäre. Völlig zu Recht. Schön und schwungvoll gelingt Schiff die französische Ouvertüre. Er arpeggiert den ersten tiefen G-Dur-Akkord, während ihn Sokolov patschig in den schon sich verstimmt habenden Steinway plumpsen lässt.

Nach der Moll-Variation 21 setzt Bach mittels der ebenfalls in g-Moll gehaltenen Variation 25 »die Krone des ganzen Werkes« auf (Hermann Keller, Die Klavierwerke Bachs). Der frühe Gould (er braucht etwa sechseinhalb Minuten) ist sich dieser Bedeutung bewusst, will also »irgendetwas machen« und führt die beiden Stimmen der linken Hand vom Ende des ersten Taktes zu einem frappierenden – wenn auch wirklich nicht schönen – Crescendo zur ersten Zählzeit des zweiten Taktes. Viele erste Zählzeiten dieser Variation warten jeweils mit einer expressiven Dissonanz auf. Doch anstatt das wenigstens auch im Folgenden konsequent zu exemplifizieren, hört Gould nach dem ersten Mal sofort damit auf. Man versteht es nicht. Gould im Jahre 1981 (sechs Minuten) spielt die jeweils drei letzten Achtel der linken Hand dafür gleichförmig Portato, also jeweils voneinander abgesetzt, wohl einzig und allein deswegen, um uns – weil wir aus Sicht Goulds ja alle so doof sind – dann auf der »Eins« zu zeigen, dass die beiden Stimmen in Wirklichkeit zwei (!) Stimmen sind und die Oberstimme zunächst jeweils liegenbleibt, während der Bass die Dissonanz auflöst.

Bei allen Interpreten ist Variation 25 die mit Abstand jeweils längste. Pinnock lässt zwar die eigentlich verpflichtenden – weil durch einen jeweils auskomponierten Übergangs- beziehungsweise Schlusstakt angezeigten – Wiederholungen weg, ist dadurch mit knapp viereinhalb Minuten der »Schnellste«, überzeugt aber durch sein uneitles, schlichtes Spiel.

Während sich Schiff, Schornsheim und Esfahani (fast sieben Minuten) im Mittelfeld der Spieldauer von Variation 25 einfinden, verstehen Sokolov (fast zehn Minuten) und Gavrilov (gute elf Minuten) diese Variation wirklich als »langsamen Satz«. Hier hat Gavrilov seine besten, weil intimsten Momente. Er gibt sich ganz der Stille und Bachschen Zerknirschung hin; geschmackvoll romantisiert. Sokolov schreibt sehr hörenswerte Musik gewordene Fragezeichen in den Raum. Das funktioniert bei ihm wie ein langsamer Späthoven. Nicht ganz falsch. Aber auch denkbar wenig barock.

Schornsheim belässt es nicht bei Fragezeichen, sondern zeigt mit ihrem feinnervigen Spiel, dass Variation 25 implizit ein Frage-Antwort-Spiel zur Schau stellt. So bleibt eben nichts einfach »in der Luft« stehen. Die Oberstimme in sich kommuniziert miteinander. Eine Art Stimmungspolyphonie in der Einstimmigkeit – die konsequente Zweistimmigkeit der linken Hand einmal ausgeblendet.

Nach teils sehr virtuosen, teils toccataartigen Variationen stimmt Bach – niemand braucht mehr betonen, dass auch das genial ist – kurz vor Wiederkehr der Aria gleich zwei Gassenhauer an. Die Noten der ersten beiden – einmal mehr als Kanon vorgestellten – Takte verweisen auf das Lied Ich bin so lang nicht bei dir gewest. In der Oberstimme des zweiten und dritten Taktes schließlich erscheint die Melodie des Liedes Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Was für eine sympathische Selbstironie, nach diesem ganzen Lehrwerk an vorgeführten Techniken zwei bäuerliche Lieder einzubauen! Alle zuvor gehörte Gelehrsamkeit ironisiert Bach, macht sich einerseits über sich selbst und seine vielen, vielen Noten aller vorangegangener Variationen lustig. Andererseits ein Akt der protestantischen Demut, sich mal ja nicht zu sehr zu überschätzen. Aus dieser Sicht sind sogar herrlichste Charakter-Variationen, Kanons und Tänze für den Schöpfer selbst letztlich nur Kraut und Rüben. Kurz vor der tatsächlichen Wiederkehr des Themas begrüßt Bach also bereits die Aria, indem er ihr zuruft: »Ich bin so lang nicht bei dir gewest, ruck her, ruck her, ruck her!«

Der Gould des Jahres 1955 haut lustvoll in die Tasten: angesichts der beiden zünftigen Gassenhauer ganz erholsam und gut. Gould im Jahr 1982 überrascht zwar durch einen lyrischen Einschub bei der Wiederholung der ersten acht Takte, doch schmeckt das Ganze im Abgang zu holzartig. Über ein volkstümliches Traubenaroma hätte man sich hier gefreut. Doch Gould korkt ganz gewaltig.

Sehr lustig, wie Pinnock die ersten Gassenhauer-Noten ins Cembalo piekst, leicht zögerlich. Gustav Mahler hätte es »etwas täppisch und sehr derb« genannt. So muss das. Etwas steif und auf einem inzwischen völlig de(in)tonierten Flügel dahingrübelnd pflockt Sokolov Variation 30 ins schwächelnde Material. Fröhlich ausholend und fast doppelt so schnell wie alle anderen Interpreten erklingt Variation 30 bei Schiff; ganz wohltuend, aber durch die fehlende Derbheit ein wenig schade.

Gavrilov versucht zumindest, sich burschikos dem vermeintlich Banalen hinzugeben, doch scheint auch hier Gould fatale Spuren hinterlassen zu haben: Die einzelnen Noten sind bei Gavrilov nicht lustig stampfig, sondern schlichtweg gleichförmig – und schnell uninteressant.

Am schlichtesten summen die Gassenhauer bei Schornsheim dahin. Die barocke Pracht ihrer Interpretation schwingt auch hier mit – aber eher im grazilen Sinne. Wer es derb mag, der findet selbst bei ihr nicht sein Glück. Trotzdem geht Schornsheim aus diesem inkompletten Interpretationsvergleich siegesgekrönt und lorbeerumkranzt heraus. Das ist alles so schön, so klug und gut. Wer Schornsheim gehört hat, der wird auf »Witz« und Virtuosität getrimmte Goldberg-Variationen von jungen »Jahrhundertpianisten« künftig fürderhin in den Gähnschrank verbannen. ¶