Regisseurin Lydia Steier im Interview.

Auf Glockenschlag stürmt Lydia Steier mit wehendem blonden Haar das Konferenzzimmer des Staatstheaters in Mainz. Der Zug aus Basel war also pünktlich. Dort arbeitet sie seit zwei Wochen an der Welterstaufführung von Diotati. Unendlich. Die neue Kreation des Schweizer Komponisten Michael Wertmüller wird im Februar über die dortige Theaterbühne gehen. Heute Abend erlebt Steiers Inszenierung von Leoš Janáčeks Kátja Kabanová seine Mainzer Premiere. »Wo soll ich mich hinsetzen?« Ihr Platz ist schnell ausgemacht. Ihre Sachen – alles schwarz wie der dicke Rand ihrer Brille – landen auf dem Stuhl daneben. Eine Red Bull Dose knackt auf. Von dieser Frau, sympathisch direkt, ohne Allüren und Gestelztheiten, geht Energie aus. 1978 in Hartford im Bundesstaat Connecticut geboren, hat sie am Oberlin Conservatory of Music in Ohio Gesang studiert, anschließend Regie an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Dann siedelt sie nach Berlin über, wo sie gleich erste Regiearbeiten in Angriff nimmt. Der Deutschlandfunk erklärt sie 2009 für ihre Inszenierung von Ferruccio Busonis Turandot zur Entdeckung des Jahres. Und richtig nimmt ihre Karriere in Mainz Fahrt auf. Für die deutsche Erstaufführung von Pascal Dusapins Perelà wird sie 2015 gleich zweimal für den Faustpreis nominiert. Karlheinz Stockhausens Donnerstag aus Licht in Basel im Jahr darauf wird von der Zeitschrift Opernwelt zur Aufführung des Jahres gekürt. Und jetzt sitzt sie in Mainz am Tisch neben mir, eine Stunde vor der Premiere, um etwas über sich zu erzählen. Beispielsweise darüber, wie man in Hartford am Connecticut River auf die Idee gekommen ist, Regisseurin zu werden?

Lydia Steier: Damals gab es tatsächlich noch die Connecticut Oper, die leider nicht mehr existiert. Als Kind habe ich einige Sachen dort erlebt. Als ich sechs Jahr alt war, habe ich den Film Amadeus gesehen [von Miloš Forman nach dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Shaffer. Anm. Red.]. Meine Eltern hatten den Film aufgenommen, und ich habe die Kassette wund gehört. Da werden Ausschnitte aus Opern gezeigt. Meinem Vater habe ich dann erklärt, ›ich werde Opernregisseurin!‹ Er hat geantwortet, ›besser erst einmal Gesang studieren, es werden mehr Sängerinnen als Regisseurinnen gebraucht!‹. Deshalb habe ich tatsächlich zuerst Gesang studiert. Ich bin ausgebildete Opernsängerin! Ich habe Rollen gesungen, bin aufgetreten. Aber irgendwann war klar, dass es zu meiner Persönlichkeit besser passt, Regie zu führen.

Wann sind Sie denn nach Deutschland gekommen, und was hat Sie außer dem Nimbus des ›Regietheaterlandes‹ hierhin gezogen?

Tatsächlich nur die Oper! Ich bin 2002 nach Deutschland gezogen nach meiner Magisterarbeit in Regie.

Worüber haben Sie die geschrieben?

Über deutsches Regietheater! (lacht) Und über Brundibár von Hans Krása, eine Kinder-Oper, die sie nach Krásas Deportation mit immer wechselnden Besetzungen im KZ Theresienstadt aufgeführt haben. Es ging mir darum, wie zeitlicher Kontext und Inhalt zusammengeführt werden, denn in den USA ist es nicht üblich, den Kontext oder die Gegenwart eines Stücks zu thematisieren. Das war für mich sehr spannend. Und dann habe ich mich für ein Fulbright-Stipendium beworben, kurz nach den Anschlägen vom 11.9. übrigens. Ich hatte einen super Professor an der Carnegie Mellon University. Der hat gesagt, ›wenn Sie was Interessantes in Bezug auf die Oper machen möchten, dann müssen Sie die Szene in Deutschland ausgecheckt haben‹. Ich bin hierher gekommen und geblieben!

Ist es schwer gewesen, in Deutschland an erste Regieaufträge zu kommen, mussten Sie Klinken putzen?

Ich kam als Regieassistentin gleich an die Komische Oper. Das war eine perfekte Zeit. Calixto Bieito machte dort 2002 seine ersten Sachen. Barrie Kosky lieferte seine ersten Projekte ab. David Alden, … Und ich war dabei! Die brauchten nämlich eine Hospitantin und Unterstützung auf Englisch. Gleich am Anfang habe ich in Deutschland also eine Schar von interessanten Menschen kennen gelernt. Und die haben mich weitergebracht. Mit Calixto bin ich nach Stuttgart weitergereist, Barry hat mich als Intendant an der Komischen Oper wieder engagiert. ›Fresh from the Boat‹, sozusagen. Und diese Menschen begleiten mich immer noch!

In Berlin leben Sie immer noch. Was bedeutet Ihnen denn die Stadt?

Ständige Abwechslung und trotzdem bleibt alles gleich (lacht). Es ist total komisch! Man hat zurzeit eine krasse Start-up-Szene. Und da bin ich reingeraten. Ich gehe zu Events in Berlin, wo man junge, total ambitionierte Start-up-Menschen trifft, die Firmen gründen. Dann tobt hier die Debatte über den Rausschmiss von Leuten aus ihren Wohnungen, weil der Grund und Boden so wertvoll geworden ist. Hier ist immer Streit und Streitkultur. Bei meinem Fulbright-Studium ging es auch darum, die Kulturszene in Berlin zu studieren. Mit drei Opernhäusern, zwei Osthäuser und ein Westhaus, … eins sollte damals geschlossen werden. Man versucht in Berlin immer Zeichen zu setzen. Und zu erklären, warum man überhaupt ein Recht hat, zu existieren. In der Kunst- und Kulturszene, und auch als Bürger in Berlin, muss man sich ständig begründen. Das ist auch was Spannendes. Eine Kultur, die das herausfordert.

Und wie erklären Sie sich als Regisseurin?

Ahh, das ist ein Dialog, den man ständig mit sich selber hat. Derzeit ist man konfrontiert mit dem Druck, multimedial sein zu müssen. In Opernhäusern ist es gerade gang und gäbe, dass man Menschen außerhalb des Opernbereiches engagiert. Schauspiel- und Filmregisseure oder visuelle Künstler, weil man etwas Anderes sehen will. Ich bin überzeugt, dass es das Ding ist, eine Gegenwart zu berühren. Auch wenn das Material alt ist. Das alte Material und die Stücke im Repertoire haben die Prüfung ja bestanden, dass sie immer noch etwas zu sagen haben, was neu und bewegend ist. Das will ich als Regisseurin jedenfalls bedienen. Und Menschen und ein Publikum damit berühren.

In Mainz haben Sie seit 2015 und Pascal Dusapins Perelà, uomo di fumo Kultstatus.

Das war auch ein besonderer Fall. Es war die zweite Aufführung seines Werks. In Paris hatte es eine sehr abstrakte Inszenierung gegeben. Es geht ja auch um einen Menschen aus Rauch. Die Inszenierung hat das Publikum verwirrt. Ich empfinde es als meine Pflicht, vielleicht ist das auch etwas Amerikanisches, zu unterhalten! Man muss die Menschen natürlich informieren, zum Denken anregen, aber auch dazu bringen, dass sie engagiert bleiben und ›entertained‹ werden. Das versuche ich, und das prägt auch meine Arbeit. Bei einem intelligenten, tiefschürfenden Musiktheater muss man auch Bilder im Kopf behalten und mitgerissen werden.

Dazu gehören wohl auch ihre lustigen Einfälle. Warum ist Ihnen Komik wichtig?

Aus zwei Gründen. Es muss Spaß machen ins Theater zu gehen! Es darf nicht zu etwas werden wie: ›Oh, ich muss mein Gemüse essen‹ – also Brokkoli-Theater. Menschen sollen angelockt werden. Im Theater gibt es etwas Tolles, das sinnlich ist und das Leben schöner macht. Auf der anderen Seite ist Humor und Heiterkeit ein perfektes Pendant zum Abgrund. Fallhöhe ist ein existenzieller Bestandteil von Theater. Es geht um Höhen und Tiefen. Wenn man nur in der nebligen Mitte bleibt, ist Theater nicht wirksam. Es braucht die ganze Bandbreite von Emotionen. Darum geht man mit anderen ins Theater und bleibt nicht zuhause und guckt Netflix. Es geht um Begegnungen, und nicht nur mit einem Stück! Man teilt Erfahrungen mit anderen Menschen. Und das ist so geil mit Mainz. Das ist Theater für diese Stadt. Ich bin ein ganz besonderer Fan von diesem Publikum hier.

Ihr dritte Inszenierung feiert nach Armide von Christoph Willibald Gluck heute Abend Premiere: Kátja Kabanová von Leoš Janáček. Wie finden Sie denn eigentlich ihre Inspirationen, gehen Sie ins Kino, in Bibliotheken, in die Bar…?

Es – IST – ALLES! Gestern war ich in der langen Nacht der Museen in Basel. Alles kann zur Inspiration werden, man muss nur Zeit haben. Lange Spaziergänge, Kino, Netflix, Schreiben, Denken, man sammelt ständig, es hört nie auf.

Bei ihrem Frankfurter Doppelabend ging es um Tschaikowskys Jolanthe, die sich von ihrem Vater befreit. Katjá Kabanová gelingt es hingegen nicht, sich vom gesellschaftlichen Druck zu befreien. Sie bringt sich um. Was interessiert Sie an diesen Frauenfiguren?

Als Frau findet man immer eine Relation zu heute und zu dem Druck, den sie damals erlebt haben. Als ich das erste Mal über Katjá nachgedacht habe – das war 2013 bei der Grundproduktion dieser Inszenierung, die in Oldenburg herausgekommen ist – fand ich es zuerst doch schwierig, als moderne Frau Mitgefühl mit ihr zu haben. Soll sie doch einfach die Koffer packen und weggehen! Aber es ist zu einfach zu denken, dass sie zu schwach ist. Was ungemein aktuell ist, ist der gesellschaftliche Druck. Das, was eine Gesellschaft erwartet oder eine Frau bis zur Perfektion forciert. Social Media, Selbstinszenierung, das wird als Druckmittel gegen Frauen genutzt. Katjá befindet sich in einer solchen Situation, aus der es keinen Ausweg gibt.

Sie ist vor allem eine Frau, die an ihren eigenen Idealen scheitert. Sie hat Gewissensbisse wegen Ihrer Liebe zu einem Mann und kann das mit ihren Moralvorstellungen als verheiratete Frau nicht vereinbaren. Geht das heutige Frauen auch an?

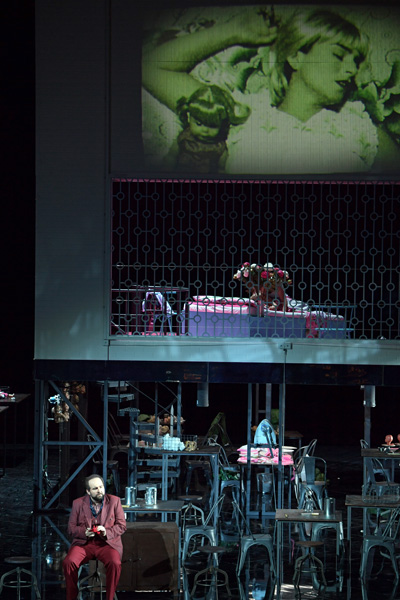

Naja, sie ist eine Frau, die nicht klarkommt mit der Zwiespältigkeit der Gesellschaft. Alle präsentieren sich als perfekt. Aber hinter geschlossener Tür oder an der Wolga haben sie ihre heimlichen Liebschaften. Sogar Kabanicha und Dikój, die Faktoten der Gesellschaft. Katjá zerbricht nicht an ihren eigenen Vorstellungen, sondern daran, dass sie die Einzige ist, die nicht zwei Leben nebeneinander leben will. Was sie umbringt ist, dass sie etwas sagt! ›He, das hier ist alles eine Täuschung, ein bizarrer Stummfilm, das ist nichts Reales.‹ Sie müsste doch nur den Mund halten. Alle anderen halten den Mund und spielen mit. Keiner hat den Mut zu sagen: ›Das ist nicht in Ordnung!‹

Welche Rolle spielt Neue Musik in Ihrem Repertoire? Dusapins Uomo die fumo war eine Deutsche Erstaufführung. Zurzeit arbeiten Sie an Diotati, einer Welturaufführung, die gerade entsteht. Der Komponist ist Michael Wertmüller…

… ein cooler Verrückter…!!!

… und auch Schlagzeuger. Was passiert denn da!?

Wir sind mitten drin in den Proben. Ich liebe Neue Musik! Ich bin ja auch Musikerin und habe neben Gesang auch Klavier gespielt, mein Nebenfach war Cembalo. Alte und Neue Musik gehören zusammen. Ich habe in den USA auch schon viel mit dem International Contemporary Ensemble gearbeitet. Ich liebe es, von diesen Nerds umgeben zu sein, wo wir uns gleichzeitig und gegenseitig Fragen stellen können. Wie lösen wir das? Vor ein paar Spielzeiten habe ich Stockhausens Monster Donnerstag aus Licht gemacht. Ich war umgeben von besonderen Sängern. Es ist für sie ganz schön schwer, wenn es keine Aufnahmen zum Studieren gibt. Man ist also umgeben von freakigen intelligenten Menschen, die so etwas schätzen. Und man löst ein Puzzle zusammen. Wenn ich eine Pique Dame oder Oedipus Rex oder Zauberflöte inszeniere, dann gibt es eine Tradition. Aber bei einer Uraufführung denken wir uns alles selber aus. Im Dialog. Es ist toll, wahnsinnig ambitionierte Sänger zu haben, die auch ihren Entstehungsprozess haben…

Es geht um Mary Shelley und den Sommer ohne Sonne am Genfer See, wo ein Club von Dichtern im Haus bleibt und Monstergeschichten wie Frankenstein erfindet…

Im Stück geht es eigentlich um Forschungsgeschichte. Es gibt auch Bilder von diesem Sommer 1816 am Genfer See und diesen Figuren wie Lord Byron und Mary Shelley. Auf der anderen Seite geht es um das Cern mit seinem 10 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger. Das Stück handelt vom Cern und von 1816 und von der Erforschung des Urstoffes. Im Stück leidet Mary Shelley über ein Kind, das sie verloren hat. Das ist historisch nicht ganz korrekt. Aber sie fragt, wie wäre es, die Toten wieder aufzuerwecken? Was ist der Urstoff? Was ist zwischen Existieren und Nicht-Existieren? Das ist ja auch, was das Cern macht, nämlich über die Partikel die Standardmodelle der Physik in Frage zu stellen. Mit der Frage nach der Antimaterie oder der Dunklen Materie. Das hat Mary Shelley auch in ihrem Frankenstein gemacht hat. Was ist der Blitz? Damals wurden tote Tiere mit Elektrizität behandelt. Es geht im weitesten Sinne um Partikel von etwas, das man gar nicht verstehen kann und damit um die Frage nach der Bedeutung von Existenz.

Und auch ein bisschen um Gott-spielen?

Die reden in dem Stück auch über Religion. Auch über Gott-Partikel, Higgs-Boson werden sie genannt. Aber eigentlich geht es um normale Menschen wie wir, die durch den Tag gehen, sich verloren fühlen und nach dem Kern von Bedeutung suchen. Es hat weniger mit Gott zu tun, als mit dem wissenschaftlichen, vielleicht noch mit metaphysischem Stoff.

Wenn Sie sich für ein Zukunftsprojekt Haus und Stück aussuchen dürften, wo und was wär’s?

Ich sehne mich danach, einen Film zu drehen. Es ist manchmal frustrierend. Wenn die Regisseurin weggeht, hat man keine Kontrolle mehr über das Produkt. Oder: Ein Sänger wird krank, ein neuer wird für den Tag engagiert und kennt die Inszenierung nicht. Manchmal hat es Elektrizität, und am nächsten Tag sackt es wieder ab. Es passt nicht mehr perfekt. Echte Perfektion im Live-Theater ist schwer zu erreichen. Das zu verewigen ist eine Sache, über die ich mir mehr und mehr Gedanken mache. ¶